아파트의 재건축 추진 여부를 결정하는 절차인 안전진단 관련 규제가 참여정부 때 수준으로 돌아가고 있다.

국토교통부가 20일 발표한 `재건축 안전진단 기준 정상화 방안`의 골자는 재건축 안전진단 평가 항목 중 구조안전성의 가중치를 20%에서 50%로 대폭 높여 노후화로 인해 구조적으로 위험해진 단지에 대해서만 재건축을 허용하는 것이다.

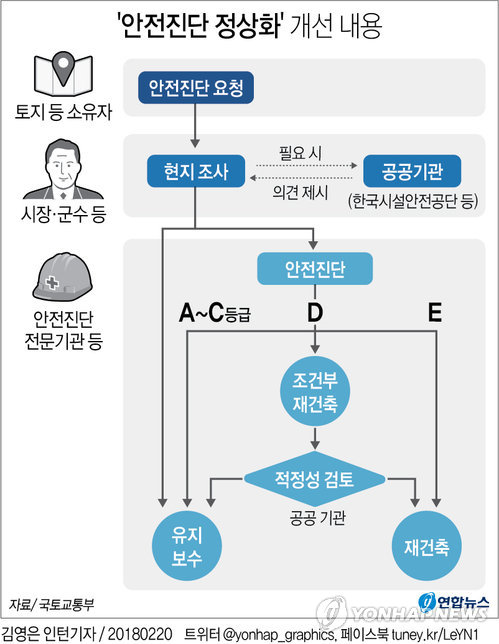

또 그동안 편법으로 운용된 `조건부 재건축`에 대해서는 공공기관의 적정성 검토를 받게 해 제도의 실효성을 높이는 내용도 포함됐다.

이에 따라 서울에서만 10만3천822가구가 강화된 재건축 안전진단 기준의 적용을 받게 될 전망이다.

서울에서도 양천구 목동과 노원구 상계동, 송파구 등지의 주요 재건축 단지들이 타격을 받게 됐다.

◇ "아주 낡지 않으면 재건축 안 돼"

재건축 안전진단 제도는 낡아서 구조적인 문제가 생긴 아파트에 대해서만 재건축을 허용하기 위해 2003년 도입됐다.

안전진단의 평가 항목은 구조안전성을 비롯해 주거환경, 비용편익, 설비노후도 등 크게 5개로 정리되는데, 그 중에서 구조안전성은 말 그대로 건물이 노후화로 인해 붕괴 등 구조적 위험이 있는지 살피는 항목으로 평가 항목 중에서 가장 충족하기 어려운 요소다.

이 때문에 정부는 재건축 관련 규제를 강화하거나 완화할 때 이 구조안전성 항목의 가중치를 조절해 왔다.

이 항목의 가중치는 참여정부 시절인 2003년 45%에서 2006년 50%까지 올라갔다. 그러나 2009년 40%로 낮아졌고 다시 재건축 관련 규제를 대폭 완화한 2014년 9·1 대책으로 인해 2015년부터 20%로 더 내려갔다.

이번에 구조안전성 항목의 가중치가 50%로 껑충 뛰면 안전진단 기준이 과거 참여정부가 강남 재건축 단지를 집중 견제했던 2006년 수준으로 회귀하는 것이다.

재건축을 결정하는 첫 관문인 안전진단 기준을 높인 것은 재건축 연한을 상향 조정하는 것보다 더 강력한 규제로 해석된다.

재건축 연한을 채운다고 해도 건물이 재건축을 할 만큼 충분히 노후화되지 않으면 사업을 추진할 수 없게 되기 때문이다.

이에 더해 국토부는 현재 최대 30년으로 돼 있는 재건축 가능 연한을 높이는 방안도 검토 중이라고 밝혔다.

재건축 연한은 지자체가 조례를 통해 건축연도에 따라 20~40년으로 정할 수 있었으나 9·1 대책으로 인해 20~30년으로 최대 연수가 줄어든 바 있다.

국토부가 연한을 조정한다면 과거와 같은 20~40년으로 되돌릴 가능성이 큰 것으로 관측된다.

연한까지 조정된다면 재건축 관련 규제는 과거 참여정부 때 수준으로 완전히 돌아가게 되는 셈이다.

◇ 조건부 재건축 편법 운용에도 `재갈`

국토부는 `조건부 재건축` 판정을 받은 재건축 단지에 대해서는 한국시설안전공단과 한국건설기술연구원 등의 적정성 검토를 의무적으로 받도록 함으로써 조건부 재건축 판정의 편법적인 운용을 차단하기로 했다.

재건축 안전진단 결과 100점 만점에 30점 이하이면 `재건축`, 30~55점은 `조건부 재건축`, 55점 초과는 `유지보수`(재건축 불가) 판정이 내려진다.

조건부 재건축은 현재로선 안전진단 결과 구조적으로 안전하다고 판명됐으나 시간이 지나면 결국 재건축을 해야 하는 수준의 아파트에 대해 재건축을 원칙적으로 허용하되 시간을 갖고 천천히 추진하라는 뜻에서 도입된 판정 기준이다.

그러나 조건부 재건축 판정을 받은 단지 대부분은 바로 재건축 사업을 진행해 제도의 취지가 무색해졌다는 것이 국토부의 판단이다.

특히 90% 이상이 재건축이 아닌 조건부 재건축 판정을 받고는 바로 사업을 추진하고 있어 조건부 재건축 판정은 제도의 실효성을 떨어트린다는 지적을 받았다.

국토부 관계자는 "시설안전공단 등이 안전진단을 한 재건축 추진 단지들의 판정 결과를 보면 거의 95% 이상이 조건부 재건축 판정을 받았고 나머지 2.5%씩은 재건축과 유지보수 판정을 받았다"며 "조건부 재건축 판정에 대한 객관적인 검증이 필요하다"고 말했다.

이에 조건부 재건축 판정을 받은 단지에 대해서는 그 판정이 옳았는지 시설안전공단과 같은 공공기관을 통해 재검증을 하겠다는 것이다.

이를 통해 조건부 재건축 판정이 유지보수로 바뀌어 재건축이 무산되는 사례가 나올 수 있게 됐다.

이와 함께 안전진단 전 단계에서 지자체가 아파트의 안전진단 시행 여부를 판단하는 `현지조사`에도 공공기관이 참여하게 하는 방안이 추진된다.

현재로선 현지조사는 관할 지자체 공무원이 현장을 육안으로 살피거나 설계도서를 검토하는 방식이어서 전문성이 떨어진다는 지적이 있었다.

이에 시설관리공단 등 전문가가 함께 현장조사를 할 수 있는 근거조항은 만든 것이다.

하지만 이는 의무사항은 아니다.

◇ 이르면 3월 말 강화된 기준 적용될 듯…목동·상계동 등 타격

국토부는 강화된 재건축 안전진단을 반영한 도시 및 주거환경정비법 개정안과 안전진단 기준 개정안을 21일 입법·행정예고할 예정이다.

국토부는 개정 작업을 최대한 서둘러 이르면 내달 말에는 시행할 방침이다.

개정된 안전진단 기준은 개정안이 시행되고 나서 최초로 안전진단 기관에 안전진단을 의뢰하는 단지부터 적용된다.

시장·군수의 현지조사를 통해 안전진단 실시가 결정된 경우에도 새로운 기준 시행일에 실제로 안전진단 기관에 안전진단 의뢰가 이뤄지지 않았다면 강화된 기준의 적용을 받는다.

재건축 절차는 주민 10% 이상이 모여 지자체에 안전진단을 신청하는 것으로 시작된다.

이어 해당 지자체가 현지조사를 통해 안전진단 여부를 결정하면 다시 안전진단 업체를 선정하고서 계약을 맺은 이후 안전진단을 의뢰하게 된다.

이같이 안전진단 의뢰도 복잡한 절차를 거쳐야 하기에 아직 현지조사도 받지 않은 단지의 경우 정부의 발표 이후 서둘러도 내달 말까지 안전진단 의뢰에 들어가기는 어려울 것으로 전망된다.

재건축 연한이 도래했지만 안전진단을 받지 않은 단지는 서울에만 10만3천822가구로 추정된다.

그중 목동 단지가 있는 양천은 2만2천358가구로 가장 많아 안전진단 기준 강화의 직격탄을 맞게 됐다.

강남4구는 모두 2만6천25가구로 강동 8천458가구, 송파 8천263가구, 강남 7천69가구, 서초 2천235가구 등 순이다.

노원구의 경우 8천761가구, 영등포도 8천126가구가 아직 안전진단을 받지 못했다.

관련뉴스