15일 일본 국립환경연구소가 발표한 전날 초미세먼지 농도는 20㎍/㎥ 수준으로 한국과 큰 차이가 났다.

수도권 이바라키(茨城)현에 위치한 이 연구소가 구내 관측소에서 측정한 것으로, 서울의 하루 평균 초미세먼지 농도가 120㎍/㎥을 넘었던 것과 대조적이었다.

이는 한국과 상대적으로 가까운 규슈(九州)에서도 마찬가지였다.

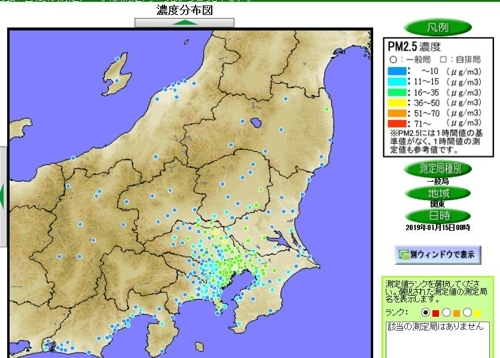

일본 환경성이 운영하는 대기 정보사이트 `소라마메`에 따르면 전날 오후 4시를 기준으로 규슈 전 지역의 관측점에서 일본 정부의 관리 기준(1일 평균 35㎍/㎥)을 넘은 곳은 한 곳도 없었다. 대부분 20㎍/㎥ 미만이었고 부산에서 가까운 쓰시마(對馬) 정도만 20㎍/㎥대 후반이었다.

초미세먼지 농도의 한일 간 차이는 미국 환경보호청(EPA)이 제공하는 초미세먼지 공기질지수(AQI)에서도 명확하게 드러난다.

이날 오전 9시 현재 AQI는 서울 마포구 196, 부산 사상구 180 등으로 `건강에 해로움`(150∼200) 단계에 속했지만, 일본은 대부분의 지역에서 AQI가 `좋음`(50 이하) 혹은 `보통`(100 이하)에 속했다.

한일간 초미세먼지로 인한 공기 질의 차이는 거리 풍경에서도 명확히 대비됐다.

전날 한국에서는 직장인과 학생들이 마스크를 쓰고 출퇴근과 등하교를 하거나 아예 외출을 삼가는 경우가 많았지만, 일본의 경우 놀이터 등 야외에서 아이들이 뛰어노는 모습이 평소와 다름없이 쉽게 목격됐다.

바로 이웃 나라인데도 초미세먼지 농도의 차이가 이처럼 큰 이유는 무엇일까?

전문가들은 일본이 한국보다 초미세먼지 발생의 주범으로 꼽히는 중국으로부터 상대적으로 멀리 떨어져 있는 데다, 일찍부터 대기오염을 규제하는 제도를 시행하며 대기 질의 관리에 힘을 쏟아온 것을 원인으로 꼽고 있다.

6.25 전쟁을 치른 한국과 달리 일본은 1950년대부터 산업화가 빠른 속도로 진행되면서 일찌감치 대기오염 문제를 겪었다.

이에 일본 정부는 고도성장기의 한복판인 1967년 공해대책기본법을 제정해 본격적으로 대기 질 관리에 나섰다.

1973년까지 공장 굴뚝의 연기 배출 상한 규제, 자동차 배출 가스 규제, 전력·가스 산업에 대한 규제가 잇따라 입법화됐고 대기오염으로 인한 건강 피해를 배상하도록 하는 법률도 국회를 통과했다. 이는 대기 환경 관련 산업의 발전으로 이어졌다.

일본 정부가 초미세먼지에 관심을 보이기 시작한 것은 상대적으로 늦은 2000년대에 들어서다.

도쿄 주민들이 대기오염으로 건강 피해를 봤다며 일본 정부와 도쿄도, 도로공단, 자동차 제조사 등에 대해 제기한 집단 손해배상 소송에서 법원이 원고 일부 승소 판결을 내렸는데, 이를 계기로 자동차 배기가스 규제가 강화됐고 정부가 적극적으로 나서서 초미세먼지를 규제하게 됐다.

현재 일본의 초미세먼지 문제가 한국과 중국에 비해 심각하지 않은 것은 역설적으로 이른 산업화로 대기오염 문제를 일찍 경험했기 때문이라는 해석이 가능한 대목이다.

관련뉴스