운용사에 '고난도' 판단 여부 미루는 판매사들..금융당국은 '뒷짐'

수탁 거부 이어 '고난도 상품' 판매 규제..운용사 '고사위기'

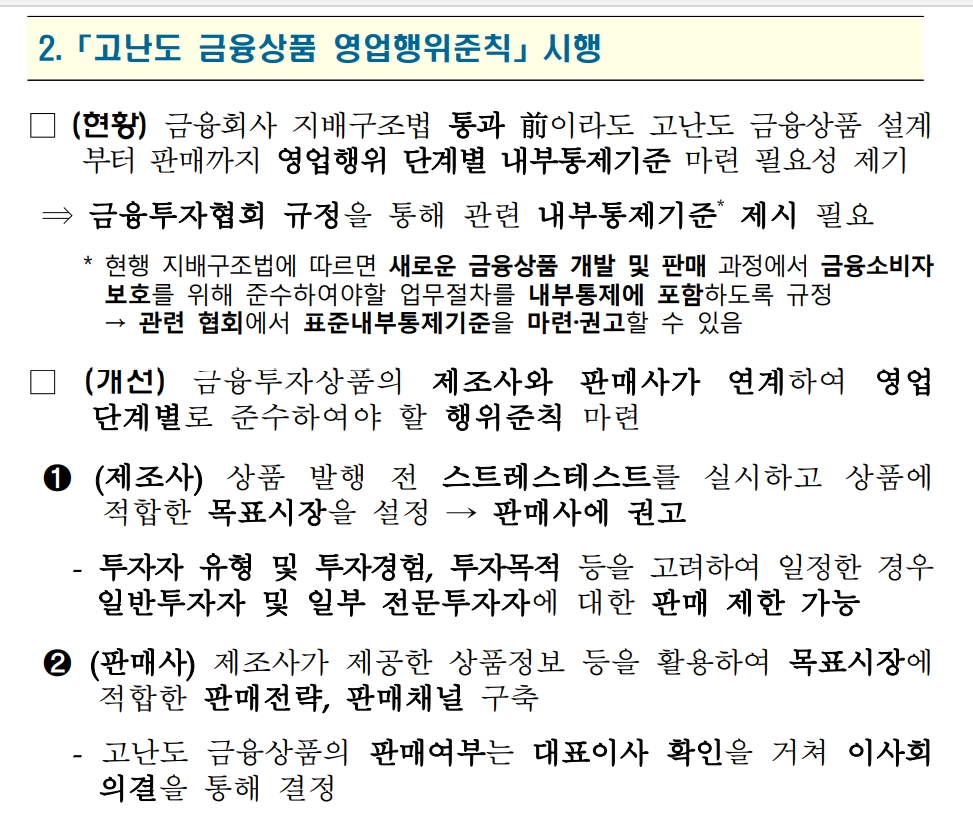

그간 펀드 판매사 해당 부서에서 내리던 의사결정을 이제는 이사회까지 소집해야하는 상황이 되면서 운용사들이 이에 대한 대응으로 분주하다.

`고난도 금융상품`이란 개념은 DLF(파생결합펀드) 사태를 겪으면서 홍역을 치른 금융당국이 소비자 보호를 위해 새롭게 만들어낸 개념이다.

금융당국이 지난 2019년 12월 발표한 `고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 종합개선방안`에 따르면 `고난도 금융상품`은 파생상품 등으로 투자자의 이해가 어려운 상품, 그리고 최대 원금손실 가능 비율이 20%를 초과하는 비율의 상품을 말한다.

자산운용사들은 하이리스크 하이리턴 원칙에 따라 위험이 크지만 고수익을 얻을 수 있어 파생상품 펀드를 만들어 팔아왔지만 앞으로는 이런 상품을 설계하는 것도, 설계 후 판매하는 것도 어려워졌다.

자산운용사들은 우선 자신들이 설계한 상품이 고난도 상품인지를 파악해야 한다.

실제로 한 대형 자산운용사 고위 관계자는 "우리가 팔고 있는 상품이 고난도 상품인지 판단하고, 고난도 상품으로 판단됐을 경우 이 상품을 계속 팔 것인지 말 것인지를 결정하는 회의를 지속하고 있다"고 말했다.

금융당국의 종합 개선 방안에 따르면 고난도 금융상품 해당여부에 대해 "1차적으로 금융사가 판단하라"고 규정하고 있다.

판매사와 운용사 모두가 위험을 판단하는 과정을 거쳐야하고 책임도 공동으로 지게 했지만 현장에서는 상품을 팔아야 하는 운용사의 부담이 커졌다.

고난도인지 불분명한 경우 금융투자협회를 거쳐 최종적으로 금융위가 판단할 수 있지만 절차가 복잡하다.

중소형 자산운용사 대표 B씨는 "위험한도를 20%로 설정해놨는데 그 이하의 위험일 경우 자산운용사들이 위험평가를 측정해 홈페이지에 매일 공시를 해야하는 말도 안되는 상황"이라며 "앞으로 고난도 투자 상품은 펀드 출시가 힘들겠다고 판단한다"고 말했다.

위험이 있지만 높은 수익률을 올릴 수 있었던 상품이 사라지고 자산운용사별 상품 설계 특성도 사라질 공산이 크다.

녹취·숙려기간 제공 등 판매 절차도 복잡.."고난도 상품 거부"

이사회에서 고난도 상품을 팔기로 결정했다고 하더라도 판매과정도 복잡하다.

고난도 상품 판매시 모든 개인 일반 투자자에게 위험을 설명했다는 녹취를 해야하고, 2영업일 이상 청약을 철회할 수 있는 숙려기간도 부여해야한다. 판매서류는 10년동안 보관해야 하고 고난도 금융상품을 판매할 수 있는 인력도 갖춰야 한다.

판매사들은 고난도 상품을 더 이상 판매할 이유가 없다.

대규모 환매 중단 사태가 벌어진 라임펀드나 옵티머스펀드 사태를 겪으면서 자산운용사들은 한동안 자산을 맡아줄 수탁사를 찾지 못해 발을 동동 굴러야 했다.

자본시장법 시행령 개정으로 판매사와 수탁사가 펀드 재산에 대해 감시 의무가 생겼고, 펀드 자산에 대해 배상책임이 커지면서 연간 0.02%~0.03%의 보수를 받고 굳이 펀드 자산을 맡아줄 필요가 없어졌기 때문이다.

운용사들이 수탁사를 찾지 못해 고사직전까지 가게 되자, 금융당국이 은행 수장을 불러 펀드자금을 수탁하라고 권고하면서 지난해보다 상황이 나아질 듯 보이지만 규모가 작은 운용사들은 여전히 터널을 지나고 있다.

한 소형 운용사 관계자는 "수탁 수수료를 늘리거나 펀드 규모를 키우는 방식으로 알음알음 수탁사를 잡는 상황이었다"며 "그래도 올해는 지난해보다 상황이 나아질 기미가 보였지만 금융소비자보호법 시행이후 이제는 판매사에서 펀드 팔기를 거부하고 있어 고사직전"이라고 호소했다.

금융사에 책임 떠넘기는 금융당국.."소비자도 결국 피해"

업계에서는 DLF를 비롯해 라임과 옵티머스 등이 연이어 터지자 금융당국이 과도한 규제를 통해 금융사에 책임을 떠넘기고 있다는 불만이 터져나온다.

`고난도 상품` 규정상 위험 헤지를 위한 `파생상품`도 위험으로 간주한다.

금융투자업계 관계자는 "레버리지용도 뿐 아니라 헤지를 위해서도 활용되는 기법마저 막아버리는 것은 과도하다"며 "헤지를 통해 안전해진 상품을 접할 수 없게 된 것은 고객으로서도 손해"라고 말했다.

또 "운용사들과 판매사들의 영업이 힘들어진 만큼 수수료가 높아질 수 밖에 없다"며 "결국 소비자들에게 피해가 전가될 것"이라고 덧붙였다.

관련뉴스