대내외 외환시장이 요동을 치고 있다. 유로화 환율은 1.06달러대까지 떨어져 등가선(1유로=1달러) 붕괴에 몰리고 있다. 국내 엔화 투자자로부터 관심이 높은 엔·달러 환율은 100조원이 넘는 안정 조치에도 개입 전 수준인 159엔대로 돌아갔다. 원·달러 환율도 한국은행과 국민연금 간 외환 스와프 긴급조치에도 1380원대 후반대로 급등했다.

세계 모든 통화에 대해 ‘강달러’로 대변되는 최근 외환시장 움직임은 미국과 유럽 등 주요국 간 ‘제2 대발산(GD·Great Divergence)’ 우려 때문이다. GD 용어가 처음 나왔던 1994년 이후 2년간 미국 중앙은행(Fed)은 금리를 3.5%에서 6%로 대폭 올렸다. 하지만 유로존 출범 이전에 유럽의 맹주 역할을 했던 독일 분데스방크는 5%에서 4.5%로 내렸다.

1990년대 후반 미국의 신경제 신화까지 더해진 GD로 강달러 시대는 오랫동안 지속됐다. 유로화 출범 이전에 초점이 됐던 엔·달러 환율은 역플라자 합의가 나왔던 1995년 4월 79엔대에서 1990년대 말에는 148엔대로 급등했다. 하지만 엔화 가치는 달러 이외 통화에 대해서는 강세를 보여 ‘숨은 엔저’ 현상은 나타나지 않았다.

통화가치를 고려한 어빙 피셔의 국가 간 자금이동 이론에 따라 금리차와 환차익을 겨냥한 캐리 자금이 나타나기 시작했던 당시에 GD와 강달러로 신흥국 자금이 대거 미국으로 몰려갔다. 이 과정에서 중남미 외채위기(1994∼95년), 아시아 외환위기((1996∼97년) 러시아 모라토리움 사태(1998년)가 잇달아 발생했다.

그로부터 정확하게 30년이 지난 시점에서 GD에 대한 우려가 다시 고개를 드는 충분한 근거가 있다. 미국 중앙은행(Fed)은 6월 회의에서 점도표상 기준금리 중간값을 4.6%에서 5.1%로 올렸다. 반면 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 0.25% 포인트 내렸다. 미국과 한국, 그리고 특수환경에 처해있는 일본은 제외하고는 대부분 국가도 금리를 내린 상황이다.

이번에는 ‘노 랜딩’이라는 펀더멘털 요인과 제2 GD 우려로 강달러가 재현되고 있다. 앞으로 유로화 환율이 등가선이 다시 무너진다면 유럽통합이 최대 시련을 맞을 확률이 높다. 엔·달러 환율도 1990년대 후반 최고치에 비해 10엔 이상 올라간 여건에서 한국 원화 등에 ‘숨은 엔저’까지 나타나 일본 경제가 이미 ‘선진국 함정(HIT·High Income Trap)에 빠지는 것이 아닌가’는 우려가 급부상하고 있다.

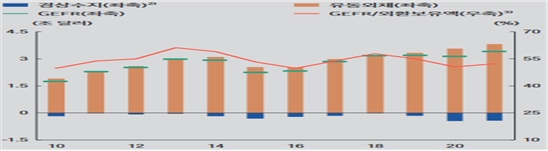

신흥국은 달러 고갈 현상이 심각하다. 미국으로 자금이탈과 함께 2009년 금융위기 이후 ‘금융의 함정(빚의 함정이라 부르기도 한다)’을 모르고 조달했던 달러 부채 만기가 집중적으로 돌아오고 있기 때문이다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 신흥국은 2025년까지 매년 4000억 달러 이상의 달러 부채를 갚아야 하는 것으로 나타났다.

문제는 IMF가 제 역할을 하지 못한다는 점이다. 1990년대 중반 이후 신흥국 금융위기는 IMF가 최후 안전판 역할을 톡톡히 하면서 대부분 극복됐다. 하지만 최근에는 미국의 주도력 약화와 회원국의 이기주의로 쿼터 조정이 안 되면서 IMF가 자체 채권발행을 검토할 정도로 재원 사정이 여의치 못하다.

<그림 1> 신흥국 대외자금조달 필요액

자료: IMF, 한국은행

IMF의 모리스 골드스타인 지표와 글로벌 투자은행(IB)이 활용하는 외환상환계수로 신흥국 금융위기 가능성을 점검해 보면 아르헨티나, 베네수엘라, 터키, 파키스탄, 이란, 남아프리카 공화국 등이 높게 나온다. 브라질, 인도네시아, 멕시코, 필리핀, 스리랑카, 방글라데시 등은 그다음 위험국이다.

금융위기 발생 고위험국으로 분류되는 중남미 국가는 외채위기로 학습효과가 있는 데다 미국과의 관계도 비교적 괜찮다. 하지만 이란, 터키처럼 미국의 경제제재를 받거나 협조하지 않는 국가와 중국에 편향적이거나 일대일로 계획에 과도하게 참여하는 파키스탄, 스리랑카 등과 같은 이슬람 국가는 IMF에 구제금융을 신청하더라도 받기가 쉽지 않아 보인다. IMF의 최대 의결권을 미국이 갖고 있기 때문이다.

대내외 금융시장에 최대 관심사로 떠오르고 있는 ‘차기 금융위기가 어느 국가에서 발생할 것인가’는 이런 각도에서 따져보면 어느 정도 감(感)을 잡을 수 있다. 2024년 하반기 이후 신흥국 경제는 부채 원리금 상환 부담을 얼마나 잘 극복하느냐에 따라 개별국가별로 ‘디폴트’와 ‘재건’의 운명이 갈릴 것으로 예상된다.

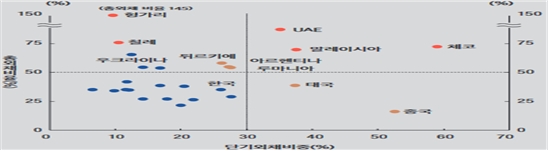

한국도 원·달러 환율의 급등세에 편승해 제2의 외환위기설이 고개를 들면서 학계를 중심으로 외환보유고를 더 쌓아야 한다는 시각이 있다. 일부에서는 국제결제은행(BIS)의 권유대로 9천억 달러가 되기 위해서는 지금 수준의 두 배 정도를 더 쌓아야 한다는 시각도 있다. 이에 대해 정책당국에서는 외화보유에 특별히 문제가 없다는 입장이다.

특정국이 외화보유는 무한정 쌓을 필요는 없다. 기회비용 측면에서 외화를 더 유용하게 쓸 곳이 많아 적정수준을 유지하는 것이 중요하다. 적정외환보유고도 절대적인 기준이 못되는 것은 통화스와프 등을 통해 언제든지 쓸 수 있는 제2선 자금 확보와 외화보유구성에서 자금 당장 쓸 수 있는 가용외화를 많이 가져가면 안전판 역할을 할 수 있기 때문이다.

적정외환보유고를 추정하는 방법은 크게 세 가지, 즉 과거 경험으로부터 잠재적인 외화지급 수요를 예상지표로 삼아 구하는 ‘지표 접근법’, 외환보유고의 수요함수를 도출해 추정하는 ‘최적화 접근법’, 외환보유고 수요함수로부터 행태 방정식을 추정해 계량적으로 산출하는 ‘행태 방정식 접근법’으로 구분된다.

세 가지 방법 가운데 가장 널리 사용되는 것은 지표 접근법이다. 1990년대 이전처럼 경상거래가 많을 때는 3개월 수입분을 가져도 된다는 IMF의 협의 개념과 그 후 자본거래가 많아지면서 기도티·그린스펀의 광의 개념, 그리고 투기적인 거래가 많아지면서 캡티윤의 최광위 개념까지 확장돼 왔다. 세 기준으로 볼 때 우리 외환보유고는 직접 갖고 있는 제1선 외화만 따지더라도 문제가 없다.

<그림 2> 한국과 신흥국별 외채 현황

자료: IMF, 한국은행

염려되는 것은 최근 들어 원·달러 환율이 올라가는 것을 우리 내부요인보다 외부요인 탓으로 돌리는 정책당국의 자세는 지극히 위험하다. 1997년 외환위기 당시 펀더멘털론으로 맞서다가 원·달러 환율이 1400원대에 들어서자 손을 들어 외환위기를 초래했던 강경식 경제팀의 실수를 다시 저지를 가능성이 있기 때문이다.

외환위기 재발을 방지하기 위해 정책당국의 자세는 아주 중요하다. 외환위기 발생 가능성을 판단하는 각종 지표가 민간보다 국가와 연관이 높기 때문이다. 우리 국민들도 외환위기에 따른 낙인효과가 얼마나 큰가를 지난 30년 동안 뼈저리게 경험한 만큼 ‘프로 보노 퍼블릭코(공공선·pro bono publico)’ 정신을 발휘해 국가에 적극 협조해 나가야 할 때다.

한상춘한국경제신문 논설위원 ·한국경제TV 해설위원

관련뉴스