"돈 나올 곳 없으니 매주 적금처럼 산다"

(서울=연합뉴스) 유통팀 = '이번 주 주인공은 당신입니다.'

서울 최저 기온이 영하 10도까지 내려가고 눈발까지 날린 21일 오후 2시 반, 서울 노원구 한 복권 판매점 앞에는 살을 에는 듯한 칼바람을 맞으면서도 약 80명이 복권을 사기 위해 길게 줄을 서 있었다.

이곳은 1등만 34회, 2등은 100회 이상 배출한 이른바 '로또 명당'이다. 이번 주 '대박'의 주인공을 꿈꾸는 이들에게는 '성지'와도 같은 곳이다.

구로동에서 식당을 한다는 임 모(52)씨는 "영등포에 사는데 버스, 지하철을 갈아타고 왔다. 원래 종로 5가 '명당'에 주로 가다가 계속 (당첨이) 되지 않아 여기로 옮겼다"며 "솔직히 돈 나올 구석이 없다. 그래서 매주 적금이라고 생각하고 산다. 토요일 저녁마다 발표를 기다리는 순간이 가장 설렌다"고 행렬에 끼어있는 이유를 설명했다.

매주 토요일마다 복권을 사러 온다는 회사원 정 모(32) 씨도 "TV에 자주 나왔던 곳이라 30분 이상 줄 서는 것은 기본이었는데, 최근 들어 사람이 더 늘어 지난주에는 1시간 가까이 줄을 서서 겨우 복권을 샀다"며 "당첨될 확률이 희박하다는 것은 알지만 어차피 지금처럼 스트레스받아가며 아등바등 월급 모아서 삶이 나아질 확률도 희박한 건 마찬가지"라고 한숨을 쉬었다.

이처럼 한 가닥 희망을 품고 이곳을 찾는 이들에게 복권 구매는 현실에서 벗어나려는 발버둥인 셈이다. '일확천금'의 꿈이 헛되다는 것을 알면서도 이곳에 오는 행위 자체가 하나의 위안이다.

경기도 광주에서 왔다는 김 모(39) 씨는 "주말에도 일이 있어 자주는 아니지만, 시간이 나면 멀어도 여기까지 온다"며 "재미로 복권을 산다지만 먹고 살기 어려우니 혹시나 하는 마음에 이왕이면 조금이라도 가능성이 큰 곳을 찾은 것"이라고 말했다.

로또 추첨이 있는 토요일이면 전국 각지에서 '대박'의 꿈을 안고 찾아오는 사람들이 100m 이상 긴 줄을 서서 1시간 이상 기다리는 일이 다반사다. 심지어 구매대행을 해주는 업체까지 생길 정도다.

복권을 사려는 이들의 문의가 워낙 많다 보니 이 복권 판매점으로 전화를 걸면 영업시간과 주소, '우편판매는 하지 않습니다'라는 녹음된 안내까지 들을 수 있다.

긴 불황에 국정 혼란까지 겹쳐 사회가 뒤숭숭한데, 물가까지 치솟으면서 서민들의 삶은 갈수록 팍팍해지고 있다.

그러자 '한탕'으로 현실에서 벗어나기 위해 복권을 사고, 심지어 카지노 등 도박에 빠지는 사람들이 갈수록 늘고 있다.

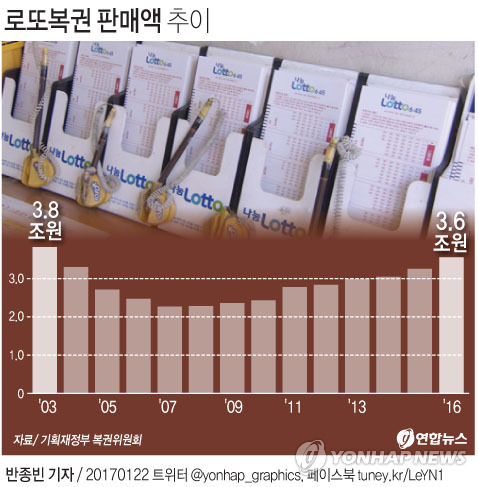

로또는 지난해 하루 평균 97억 원어치 이상 판매됐다. 판매량 기준으로는 사상 최대다.

내국인 출입이 허용되는 카지노를 운영하는 강원랜드 매출은 2014년 1조4천965억 원에서 2015년 1조6천337억 원으로 늘었고, 지난해에는 1조7천억 원을 넘었을 것으로 추정된다.

최근 뽑기방이 유행하는 것도 비슷한 현상이다.

뽑기방에서 큰 인형을 뽑는다고 살림살이에 보탬이 되는 것은 아니지만, 1천 원을 내고 2만 원짜리 선물을 받는 '횡재'를 기대할 수 있기 때문이다.

전문가들에 따르면 실제로 도박 등 사행산업과 술, 담배 등 이른바 '죄악 산업'은 어느 정도 중독성이 있어 불경기에도 매출에 큰 타격을 받지 않고 오히려 안정적으로 성장한다.

경기가 안 좋을수록 '요행'을 바라거나 술이나 담배로 스트레스를 푸는 사람들이 늘어 오히려 이들 업종에는 유리할 수도 있다.

실제로 이마트에서 지난해 주류 매출은 전년 대비 5.2% 증가했다. 담배 매출도 17.7% 늘었다.

한 대형 편의점에서는 지난해 주류 매출이 전년보다 무려 28.4%나 급증하기도 했다.

물론 2015년 담배 가격 인상, '혼술(혼자 술 즐기는)' 유행 등의 영향도 있겠지만, 술·담배·도박을 찾게 하는 암울한 우리 사회 분위기 역시 '한 몫'을 했다는 분석을 쉽게 무시할 수 없는 게 안타까운 현실이다.

double@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스