10곳 중 3곳만 이용 중…'연중 18도' 여름 피서지로도 각광

(제주=연합뉴스) 전지혜 기자 = 여름철 제주의 해수욕장에서 물놀이한 적이 있다면 발밑 모래 속에서 차가운 물이 솟아나는 것을 느끼거나, 근처에 차곡차곡 쌓인 돌담 안으로 민물이 가득 찬 모습을 본 경험이 있을 것이다.

연간 18도 안팎의 일정한 수온을 유지하는 제주의 옛 생명수 '용천수'다.

용천수는 대수층(투수층이 좋은 지층)을 따라 흐르는 지하수가 암석이나 지층의 틈을 따라 지표면으로 솟아나는 물이다. 제주에서는 '살아 샘솟는 물'(용천·湧泉)이란 뜻의 '산물'이라고 불리기도 했다.

마을도 유일한 식수원인 용천수가 솟아나는 해안을 따라 형성됐으며, 용천수를 이용하기 위한 물허벅·물구덕·물팡 등 독특한 물 이용 문화가 싹텄다.

그러나 1980년대에 접어들어 집집이 상수도가 보급되고 도시개발 등 각종 개발사업이 활발하게 진행되면서 제주의 물 이용 역사를 간직한 용천수가 매립되고 훼손되는 현상들이 곳곳에서 발생했다.

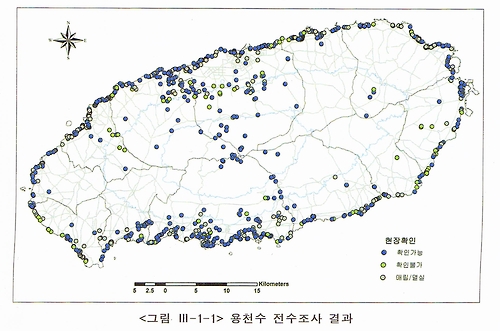

제주도가 제주발전연구원에 용역 의뢰해 마련한 '제주특별자치도 용천수 관리계획'에 따르면 과거 조사 결과나 역사·문화 기록 등을 바탕으로 조사된 도내 용천수 총 1천25곳 중 현장조사에서 확인된 건 661곳이다.

270곳은 도로 개설 등 개발사업으로 매립 또는 멸실됐고, 94곳은 현재 위치를 확인할 수 없는 것으로 나타났다.

지대별 분포를 보면 조간대·공유수면 145곳, 해발 200m 이하 455곳, 해발 200∼600m 36곳, 해발 600m 이상 25곳 등 전체의 91%(600곳)은 저지대(해발 200m 이하)에 있는 것으로 조사됐다.

남한 최고봉 한라산 백록담 기슭의 백록샘(해발 1천655m)을 비롯해 고지대(해발 600m 이상)에도 25곳의 용천수가 분포하고 있다. 그러나 하루 용출량이 1천㎥ 이상 되는 건 Y계곡물, 용진굴물, 선녀폭포 등에 불과하며 나머지는 하루 용출량이 5∼500㎥ 정도인 소규모 용천수다.

표고별로는 해발 200m 이하 용천수 455곳의 용출량이 하루 82만3천㎥로 많았고, 그다음이 조간대·공유수면(145곳·39만7천㎥), 해발 200∼600m 중산간(36곳·2만1천㎥), 해발 600m 이상 고지대(25곳·1만8천㎥) 순으로 나타났다.

고지대로 갈수록 용출량이 적은 이유는 중산간 이상 지역은 비가 지하로 침투하는 함양지역인 반면, 해안지역은 상류지역에서 함양된 지하수가 유출되는 지역이기 때문이다.

1일 용출량별로 보면 전체 661곳 중 227곳(34.3%)은 용출량이 미미한 수준이며 86곳(13.0%)은 50㎥ 이하, 134곳(20.3%)은 51∼500㎥, 39곳(5.9%)은 501∼1천㎥, 123곳(18.6%)은 1천1∼5천㎥, 52곳(7.9%)은 5천1㎥ 이상으로 파악됐다.

현재 이용 중인 용천수는 전체(661곳)의 30.3%인 200곳(상수원 32·생활용 147·농업용 21)이며 461곳(69.7%)은 이용되지 않고 있다.

상수원이나 생활용으로 이용되는 용천수는 인구가 많은 제주시와 서귀포시 동 지역에 집중돼 있다.

용천수를 상수원으로 이용하기 위한 수원 개발은 1953년 금산수원을 시작으로 활발하게 추진돼 강정천, 이호, 외도천, 삼양, 옹포천, 정방, 돈대코, 서홍, 서림, 입석, 어승생(Y계곡·구구곡), 성판악 등의 용천수가 수원으로 개발됐다.

용출량이 충분하고 수질도 좋아서 생활용으로 활용 가능한 용천수는 107곳(49만3천㎥)이다. 그러나 먹는물 수질기준을 모두 만족하는 건 아니어서 모니터링이 필요하다.

하루 3천㎥ 이상 용출돼 농업용으로 활용할 수 있는 용천수는 22곳(32만6천㎥)이다.

마을 곳곳에 있는 용천수 물웅덩이는 여름철 피서지로도 활용된다.

서귀포시 예래동 '논짓물', 제주시 도두동 '오래물', 삼양 검은모래해변의 '감수탕', 곽지과물해변의 '과물', 서귀포 천지연 상류 솜반천, 제주시 외도동 월대천 등은 여름철 피서객들로 북적인다.

atoz@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스