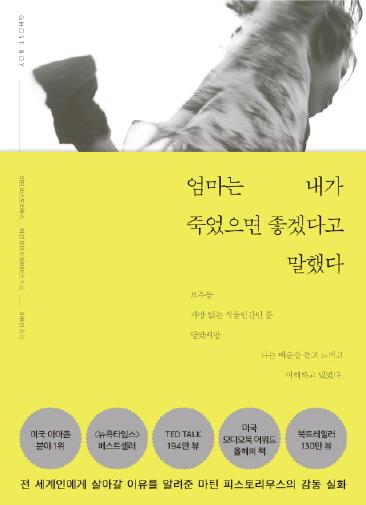

'엄마는 내가 죽었으면 좋겠다고 말했다' 출간

원서 'Ghost boy'를 소개하는 북트레일러 영상[https://youtu.be/1CIybH86gP0]

(서울=연합뉴스) 황희경 기자 = 남아프리카공화국에 살던 12살 마틴 피스토리우스는 평범한 소년이었다. 엔지니어 아빠와 방사선 촬영기사인 엄마 사이에 태어난 그는 레고를 좋아했고 남동생과 여동생이 있었다.

소년의 평범한 일상은 1988년 1월 어느날 목이 아파 학교에서 조퇴하고 돌아온 순간부터 균열이 가기 시작했다. 시간이 지나며 근육을 사용할 수 없게 됐고 사지가 마비됐다. 손발은 동물의 발톱처럼 안으로 말렸다. 깨어있는 코마 상태에 빠졌다.

온갖 치료를 시도했지만 결국 원인을 찾을 수 없었다. 의사들이 치료를 포기한 뒤 그는 낮에는 돌봄시설에서 지내고 밤에는 집으로 돌아오는 생활을 시작했다.

의식이 없는 채 지내던 그는 4년이 지난 어느 날 다시 깨어나기 시작했다.

의식은 돌아왔지만 몸은 여전히 제 뜻대로 움직일 수 없었고 의사 표현도 할 수 없었다. 사람들은 아무도 그가 의식이 돌아왔다는 사실을 알아채지 못했다. 그렇게 9년이 흘렀다.

신간 '엄마는 내가 죽었으면 좋겠다고 말했다'는 9년간 '갇힌 몸'으로 살아야 했던 한 청년의 이야기를 담은 논픽션이다.

살아 있지만 아무도 자신의 존재를 인식하지 못하는 삶이란 어떤 것일까. 그가 의식이 있다는 것을 알지 못한 사람들은 면전에서 마구 말을 내뱉는다.

가족 파티에 갔다가 구석에 앉아있는 그를 보며 한 친척은 "저 애를 좀 봐. 가엾은 녀석. 무슨 인생이 저러니"라고 내뱉고 요양사는 음식을 먹이며 "쓰레기 같은 자식"이라고 욕하며 그를 때린다. 심지어 또다른 요양사는 움직이지 못하는 그에게 성폭력을 자행한다. 부모가 자신 때문에 싸우는 모습을 보는 것도 절망적이다.

가장 절망적인 순간은 병간호에 지친 엄마로부터 "네가 죽었으면 좋겠어. 네가 죽어야 해"라는 말을 들었을 때였다. 그 말을 들은 순간 온 세상이 아득해졌고 인제 그만 삶을 내려놓고 싶다는 생각마저 한다.

절망과 공포, 외로움은 9년간 그를 괴롭혔던 감정들이었다. 아무리 작은 일도 스스로 할 수 없음을 자각할 때 절망이 밀려왔고 가족들이 죽거나 자신 곁을 떠나면 홀로 남겨질 미래를 생각하면 공포가 찾아왔다.

그러나 슬픈 순간만 있었던 것은 아니다. 때로 그에게 미소 지어주는 낯선 사람, 자신을 하나의 인격체로 존중해줬던 간병인, 그리고 수많은 고비를 넘기면서도 늘 곁에 있어 줬던 가족들의 모습을 바라보면서 그는 버텨야 할 이유를 찾았다.

9년간 유령 아닌 유령으로 지내야 했던 시간은 간병인 버나로 인해 끝을 보기 시작한다. 마틴을 환자가 아닌 동료로 대하며 이런저런 이야기를 들려주던 버나는 어느 순간부터 마틴이 자신의 이야기를 알아듣는다고 확신하고 마틴의 부모에게 검사를 권한다. 검사를 받은 마틴은 비로소 존재를 인정받게 되고 재활을 시작해 지금은 대학을 졸업한 뒤 반려자도 만나 보통 사회인으로 살아가고 있다.

마틴의 이야기는 지식강연 '테드'(TED)에서도 소개돼 전 세계에 널리 알려지기도 했다. 원제 'Ghost boy'. 메건 로이드 데이비스 공저. 이유진 옮김. 368쪽. 1만5천원.

zitrone@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스