(서울=연합뉴스) "조상 나라 빛내려고 충의 남녀 일어나서 / 무실역행 깃발 밑에 늠름하게 모여드네 / 맘을 매고 힘을 모아 죽더라도 변치 않고 / 한 목적을 달하고자 손을 들어 맹약하네."

도산 안창호가 미국 샌프란시스코에서 조직한 민족운동단체 흥사단의 입단가 1절이다.

1913년 5월13일 청년 강영소의 집에서 흥사단 창립식이 거행됐다. 지방색을 없애기 위해 조선 8도에서 한 사람씩 지역대표를 뽑아 8도 대표가 창립위원으로 참여했다.

안창호는 흥사단 약법에서 설립 목적을 "우리 민족전도의 대업의 기초를 준비함에 있음"이라고 밝혔다. '민족전도'는 민족부흥, 곧 민족의 독립을 의미한다. 이를 위해 무실·역행·충의·용감의 4대 정신으로 무장, 덕성을 함양하고 신체를 단련하며 전문지식과 과학기술을 습득하고 건전한 인격을 기르고자 했다.

1919년 3.1운동 이전까지 흥사단은 미주에서 단우 모집, 동맹수련, 인격수양, 재정적 기초를 만들기 위한 북미실업주식회사 사업 등에 주력했다. 그러나 미주동포 중에서만 단우를 선발할 수 있었고, 고학하는 유학생들과 이주 노동자 중심이었으므로 독립운동에 필요한 인재 양성에는 한계가 있었다.

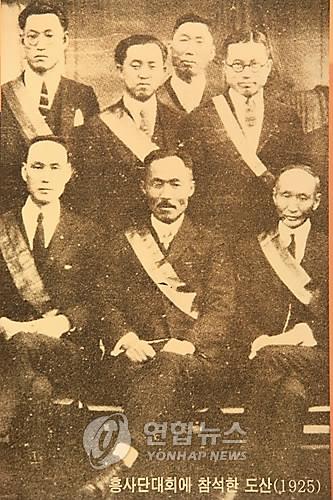

3.1 운동 이후 상하이에 대한민국 임시정부가 수립되자 흥사단은 1920년 상하이에 흥사단 원동위원부를 조직했다. 이어 1922년 서울에 수양동맹회, 1923년 평양에 동우구락부를 각각 창립했다. 국내의 두 단체는 1925년 수양동우회로 통합됐고 그 뒤 동우회로 개칭했다. 기관지 월간 '동광'을 창간해 40호까지 발행했다. 중국과 미주, 국내에서 흥사단은 독립을 쟁취하기 위한 주요 사건에 직, 간접적으로 관여했다.

흥사단은 1937년 이른바 동우회사건으로 200여명의 회원이 검거되면서 강제로 해산됐다. 이때 수감된 안창호는 병보석으로 출감했다가 1938년 3월 경성대학부속병원에서 사망했다.

안창호는 1878년 11월9일 평안남도 강서의 가난한 선비 집안에서 출생했다. 청일전쟁이 일본의 승리로 끝나자 국력배양의 중요성을 절감하고 16세이던 1894년 상경, 이듬해 구세학당(언더우드 학당)에 입학했다. 이곳에서 3년간 수학하며 서구 문물을 접했다. 그는 1897년 독립협회에 가입해 평양에서 관서지부 조직을 맡았다. 1898년 다시 서울로 올라가 만민공동회 청년 간부로 활약했으며 1899년에는 강서군 동진면에 강서지방 최초의 근대학교인 점진학교를 설립했다.

1902년 미국으로 건너가 샌프란시스코에서 한국인 친목회를 조직하고 이를 기반으로 대한인공립협회를 설립했다. 회원 교육을 위해 야학을 개설했고 공립신보를 발행해 교포들의 생활 향상 및 의식계몽에 힘썼다. 을사늑약 체결 소식을 듣고 국내에서 구국운동을 전개하기 위해 1907년 귀국했다.

안창호는 같은 해 윤치호, 이갑, 신채호 등과 비밀결사조직 신민회를 만든 뒤 대한매일신보를 기관지로 해 민중운동을 전개했다. 또한 1908년 평양에 대성학교를 설립하고 평양과 대구에 출판기관인 태극서관을 건립했으며 민족산업 육성을 위해 평양에 도자기회사를 설립했다. 1909년에는 박중화, 최남선, 김좌진, 이동녕 등과 함께 국내 최초의 청년운동 단체인 청년학우회를 조직, 민족계몽 및 지도자 양성에 주력했다.

1909년 10월 안중근 의거 배후 혐의로 체포됐다가 두 달 만에 석방된 후 1910년 중국으로 망명했다. 안창호는 민족지도자들과 함께 북만주에 독립운동의 근거지를 만들어 영농과 군사양성을 기하려는 계획을 추진했으나 자금관계와 급진파의 반대로 실패했다. 이에 시베리아를 거쳐 1911년 미국으로 망명해 1913년 흥사단을 창설했다.

안창호는 3.1 운동 직후인 1919년 4월 교민들이 모금한 돈을 갖고 상하이로 건너갔다. 임시정부에서 내무총장 겸 국무총리 서리를 맡았으며 임시정부 내 계파 갈등이 심해지자 1921년 국민대표회의 소집을 주장했다. 1923년 상하이에서 국민대표회의가 개최되어 부의장에 선임됐으나 63회 회의를 끝으로 결렬됐다.

1924년 만주 일대의 독립군 대표들과 회동하고 난징에 동명학원을 설립했다. 같은 해 말 다시 미국으로 건너가 각지를 순행하며 국민회와 흥사단의 조직을 강화했다. 1926년 중국에 돌아와서 만주 지린(吉林)성 일대를 답사한 뒤 독립전쟁의 근거지를 만들기 위한 이상촌 사업을 추진했다.

1929년 '미국에 재류하는 동지 여러분께'라는 글을 통해 흥사단은 단순한 수양단체가 아니라 한국의 독립을 위한 혁명 훈련 단체임을 천명했다. 1930년 다수의 흥사단원이 참석한 가운데 이시영, 김구 등과 한국독립당을 결성했다. 1932년 4월 윤봉길 의거로 일본 경찰에 붙잡혀 서울로 압송됐다. 4년의 실형을 받고 서대문형무소와 대전형무소에서 복역하다가 1935년 2년 6개월 만에 가출옥하여 평안남도 대보산 송태산장에서 은거했다.

1937년 6월 동우회사건으로 다시 수감됐다가 같은 해 12월 병으로 보석됐고 이듬해 3월10일 경성대학부속병원에서 간경화증으로 사망했다. 안창호는 취조 과정에서 흥사단이 독립운동 단체라고 당당하게 진술했다.

해방 후 흥사단은 1948년 8월15일 본부를 국내로 옮기고 미국에는 미주위원부를 개설하는 등 조직을 재정비했다. 5.16 군사정변이 일어날 때까지 시민 계몽을 위한 금요강좌를 운영했고 1963년에는 청년학생 아카데미를 발족해 대학생과 고등학생을 대상으로 청소년 리더십 캠프, 나라사랑 국토순례 등의 아카데미운동을 시작했다.

현재 흥사단 산하 전국 25개 지부와 미국, 캐나다에 9개 지부가 활동하고 있다. 또 부설조직으로 민족통일운동, 투명사회운동, 교육운동 등 3개 운동본부와 청소년회관, 도산아카데미 등 22개 청소년 시설을 운영하며 지역사회 풀뿌리 시민운동을 전개하고 있다.

나라 잃고 이국만리 서러운 삶을 영위하던 교민들이 민족의 독립을 열망하며 모여 만든 흥사단. 세월이 흐르고 시대가 요구하는 흥사단의 역할도 달라졌다. 한 세기가 지난 오늘날 흥사단은 시민단체로 자리 잡았다. 100여 년 전 어느 봄날 저녁 가난한 한인 청년의 집에서 조촐하다 못해 초라하기까지 한 창립식을 가졌다. 이렇게 출범한 흥사단은 차츰 틀을 갖춰 중국과 미국, 국내에서 험난한 독립운동의 길을 걸었다. 단우들은 직접 몸을 던져 싸웠는가 하면, 피눈물 나게 번 돈 한푼 두푼을 모아 독립자금에 보탰다. 이제 시대가 변해도 흥사단의 초심, 안창호의 그 뜨거운 조국 사랑은 기억해야 한다. (글로벌코리아센터 고문)

kej@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스