열대·아열대 물고기 26종 새로 등장…"수온상승이 원인"

(부산=연합뉴스) 이영희 기자 = 지구 온난화로 우리 연근해 수온이 빠른 속도로 상승하면서 바다 생태계에 큰 변화가 나타나고 있다.

열대나 아열대에 사는 물고기들이 남해는 물론 동해와 서해에서도 자주 출현한다.

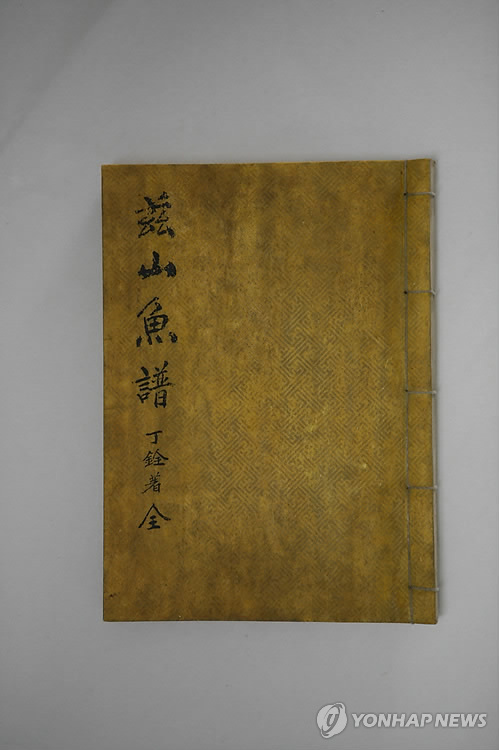

조선 후기 실학자 정약전이 집필한 '자산어보'를 통해서도 이 같은 우리 바다의 변화를 알 수 있다.

자산어보는 정약전이 1814년 유배생활을 하던 전남 신안군 흑산도 바다에 사는 물고기들을 체계적으로 분류하고 자세하게 설명한 우리나라 최초의 어류 생태서이다.

물고기 112종이 기록돼 있다.

국립수산과학원이 자산어보 집필 200주년을 기념해 1년간 흑산도 바다의 물고기를 조사해보니 자산어보에 기록되지 않은 26종이 등장했다.

이 가운데 당멸치, 일지말락쏠치, 샛돔, 독가시치, 바리밴댕이, 열동가리돔, 노랑촉수, 꼬치고기, 별넙치, 투라치, 동강연치 등 16종은 열대나 아열대에 서식하는 물고기다.

당멸치는 최대 120㎝까지 자라는 대형 어종으로 열대나 아열대 국가에서는 물고기 사료로 사용한다, 낚시 레저용으로도 인기 높은 어종이다.

2011년 부산과 광양에서 처음 채집된 기록이 있을 정도로 우리 바다에는 최근에야 등장했다.

몸길이가 최대 2m 70㎝에 이르는 투라치는 대표적인 아열대 어종의 하나이다.

독가시치는 대만, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀, 뉴기니, 호주에 주로 분포하는 열대성 어종이다.

도화망묵, 꺽저구, 깃비늘치, 민달고기 등 나머지 10종은 환경변화로 새로 출현했을 수 있지만 깊은 수심에 서식하는 특성 때문에 당시에는 잡을 수 없었거나 크기가 작아 상업적 가치가 떨어져 자산어보에 수록하지 않았을 개연성도 있다고 수산과학원은 14일 밝혔다.

200년 전에는 구경도 못 했던 열대와 아열대 어종들이 흑산도 바다에 자리를 잡은 것은 수온상승과 직접 연관이 있다.

1948년부터 2015년까지 우리 연안의 표층 수온은 1.11도 상승했다.

남해(0.91도)보다 동해(1.39도)와 서해(1.2도)의 상승 폭이 더 컸다.

최근 우리 연안의 수온은 여름철에 30도까지 치솟고 가을철에도 아열대 해역과 비슷한 23~24도를 유지하는 날이 많다.

정약전이 자산어보를 집필한 200년 전 흑산도 바다의 수온은 알 길이 없다.

우리나라가 현대적인 방법으로 연안과 근해의 수온을 체계적으로 관측하고 기록한 것은 1960년대부터이기 때문이다.

일제가 1921년부터 광복 전까지 우리 연안의 수온을 측정했지만 장소가 제한적인 데다 먼바다(근해)의 수온을 잰 기록은 아예 없다.

하지만 현재 자취를 감추다시피 한 명태, 준치 등 찬물에 사는 한류성 물고기가 다수 자산어보에 수록된 점으로 미뤄 지금보다는 훨씬 낮았을 것으로 충분히 짐작할 수 있다.

수산과학원은 기후예측모델을 역으로 활용해 100년 전 한반도 연근해 수온을 재현하는 작업을 시작했다.

2년쯤 뒤에 결과가 나오면 정약전이 흑산도 바다의 물고기들을 꼼꼼하게 살피고 기록했던 시절의 수온에 몇 발짝 접근해 해양생태계 변화를 조금 더 정밀하게 분석할 수 있을 것으로 보인다.

수산과학원 서영상 기후변화연구과장은 "우리 바다의 아열대화로 출현한 어종들에 대한 체계적이고 지속적인 조사를 통해 새로운 수산자원으로 활용하는 방안을 찾는 등 대책 마련을 서둘러야 한다"고 말했다.

lyh9502@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스