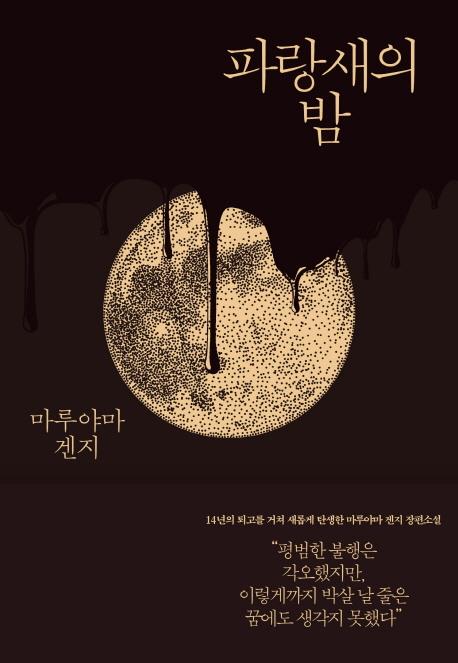

마루야마 겐지 장편소설 '파랑새의 밤'

(서울=연합뉴스) 김계연 기자 = 반평생을 헌신한 회사로부터 버림받은 55세 남자는 퇴직금을 배낭에 넣고 낙향한다. 성인이 된 이후 줄곧 등졌던 고향이다. 남자는 고향뿐 아니라 가족도 지우고 싶었다. 가족 또는 운명과도 같은 의미인 고향에 돌아간 건 제대로 죽기 위해서였다.

일본 작가 마루야마 겐지(丸山健二·74)의 장편소설 '파랑새의 밤'(바다출판사)은 총체적 절망 상태에 빠진 한 남자의 이야기다.

정글 같은 회사와 사회에서 살아남기 위해 남자는 자신을 거의 내버렸다. "핏줄이나 정이라는 미지근한 물에 몸을 담그고 편하게 살아가는 동안 잃어버린 것이 얼마나 큰가 하는 것을 직관적으로 파악했다." 반(反)가족주의를 몸에 새기고 가족과 연을 끊은 남자가 결혼을 한 이유는 사회에서 제 몫을 하는 인간으로 행세하기 위해서였다. 형제도, 먼 친척도 없는 여자를 상대로 골랐다.

적어도 겉으로는 그럭저럭 나아가는 듯하던 남자의 인생은 15년 전부터 망가지기 시작했다. 고향에서 누이가 살해된 채 발견되면서다. 동생은 애꿎은 외국인 노동자를 의심해 살해하고 경찰에 쫓기는 신세가 됐다. 어머니는 극약을 먹고 스스로 목숨을 끊으며 비극의 가족사를 이어갔다.

동생을 추적하는 경찰이 남자 주변에도 나타나기 시작했다. 사회적 인정을 향해 달리던 남자에게는 장애물이었다. 가족사는 실직에도 영향을 미쳤을 것이다. 남자는 아내에게도 끝내 버림받았다.

"지금에 와서 내 몸을 가엾게 여길 이유는 없다. 특별히 나는 일대 비약을 하기 위한 재생의 길에 발을 내디딘 게 아니다." 죽기로 하고 고향에 돌아간 남자는 그곳 사람들과 마주치지 않으려고 숲속에서 밤을 지샌다. 소설은 자연과 함께하며 남자에게 일어난 심리적 변화를 독백 형식으로 서술한다.

누이를 살해해 결과적으로 자신을 망가뜨린 '녀석'과의 조우는 남자의 인생 막바지를 크게 뒤흔든다. 작가는 그렇다고 해서 남자가 절망을 이겨내고 삶을 향한 의지를 되찾는다는 식의 뻔한 교훈을 늘어놓지는 않는다. 분노를 무언가의 원동력으로 삼는 것도 끔찍한 일이다. 남자는 여전히 냉소적인 염세주의자다.

"운명을 저주하는 서글픈 시절은 저 멀리 가버렸다. 이제 나는 사물을 골똘히 생각하는 타입의 사람이 더 이상 아니다. 만감이 가슴에 복받쳐 무의식중에 눈물을 흘리는 생활과는 깨끗이 관계를 끊을 수 있다. 애써 얻은 목숨을 함부로 버리는 것은 너무나도 아깝다. 그렇다고 불필요하게 소중히 여겨 음침한 여생을 쓸데없이 오래 끄는 것은 너무나도 어리석다."

소설은 남성적 매력 넘치는 단문으로 일관한다. 작중 남자의 비타협적 면모는 제도나 관습에 얽매이지 않으려는 작가의 태도와 닮았다. 작가는 스물세 살이던 1966년 최연소로 아쿠타가와상을 받았다. 2년 뒤 귀향한 청년의 고독을 그린 '정오이다'를 쓰고 나서 자신도 나가노현으로 이주했고 이후 문단과 담을 쌓은 채 집필에 전념하고 있다. 송태욱 옮김. 528쪽. 1만6천500원.

dada@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스