무허가 판자촌 쓸어내고 개발…강남개발·외환위기 등으로 쇠퇴

기술 장인 경쟁력·청년 창업가 발판으로 부활 날갯짓

(서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 세운상가군은 서울 종로 세운상가에서부터 퇴계로 진양상가까지 1km에 걸쳐 일직선으로 늘어선 7개 상가를 말한다.

1967년 11월 한국 최초의 주상복합 건물로 준공돼 50년간 도심 한복판을 지켜왔다.

세운상가 자리에는 2차 세계대전이 막바지였던 1945년 일제가 조성한 공터가 있었다. 연합군 공습이 화재로 번지는 것을 막기 위해 조선인이 모여 살던 주거지를 쓸어내고 만든 곳이었다.

이 땅은 한국전쟁 이후 피난민들이 세운 무허가 판잣집 2천200여가구로 채워졌다. 윤락업소도 즐비했다.

1966년 제14대 서울시장으로 취임한 '불도저' 김현옥 전 시장은 '서울의 발전을 상징적으로 보여줄 수 있는 건물을 짓겠다'며 세운상가 건축 계획을 박정희 전 대통령에게 보고했다. 설계는 한국 건축의 선구자인 김수근 건축가에게 맡겼다.

이렇게 개장한 세운상가는 '세상의 기운을 다 모은다'는 뜻의 이름처럼 1970년대 중반까지 명성을 떨쳤다.

상가는 전자제품과 부품을 사려는 사람들로 밤낮없이 북적였고, 상가 위 아파트에는 연예인·고위공직자·대학교수들이 살았다.

영광은 오래가지 않았다. 1970년대 후반부터 강남이 개발되고 서울 곳곳에 새 고층 아파트가 들어서면서 부자들부터 세운상가 아파트를 떠나 이사하기 시작했다. 이와 함께 상가를 찾는 발길도 뜸해져 1979년 이미 첫 재개발 계획이 추진됐다.

양병현 서울시 역사도심재생과장은 "서울은 동서 방향으로 발달한 도시인데, 세운상가는 남북방향으로 건축돼 도시의 흐름을 끊어 놓았기에 상가는 물론 주변까지 쇠퇴했다는 분석이 있다"고 말했다.

1980년대 개인용 컴퓨터가 보급되면서 상가는 잠시 활기를 띠었다.

3층 공중보행로에선 소위 '빽판'으로 불렸던 불법복제 음반과 비디오테이프, 카세트 거래가 성행했다. 당시 세운상가는 '탱크 빼고는 다 만드는 곳'으로 통했다.

그러나 1987년 정부가 용산역 서부 청과물 시장을 가락동 농수산물도매시장으로 옮기고, 그 자리에 세운상가 상점들을 이전시켜 '용산전자상가'를 만드는 계획을 세운 뒤 세운상가는 가파르게 쇠퇴한다.

새롭게 떠오른 용산으로 상인들이 대거 이동하면서 점포는 줄줄이 비고 찾는 사람도 줄었다.

1998년 IMF 외환위기가 불어닥치고, 2000년대 초반부터는 인터넷거래가 활성화되면서 세운상가는 20년 가까이 '쇠락한 상가' 꼬리표를 떼지 못했다.

재개발 사업도 지지부진했다.

주민 갈등, 부동산 경기 침체 등을 이유로 첫 재개발이 추진된 지 23년이 지난 2002년에서야 세운상가는 도시환경정비구역으로 지정됐다.

오세훈 전 서울시장 재임 당시엔 약 1조4천억 원을 들여 세운상가를 전면 철거하고 남산과 종묘를 잇는 1㎞의 녹지 축을 복원하겠다는 계획이 수립됐다. 이 계획에 따라 2009년엔 종로 대로변과 접해있던 현대상가를 철거했다. 세운상가를 철거해 그 자리에 공원을 만들고, 양옆으로 고층빌딩을 세우는 구상이었다

그러나 대규모 철거 재개발 계획은 글로벌 금융위기 여파를 견디지 못하고 결국 백지화됐다.

한껏 들떴던 건물주들의 불만은 커졌다. 상가를 철거한다는 소문에 시민들의 발길은 더욱 뜸해졌다.

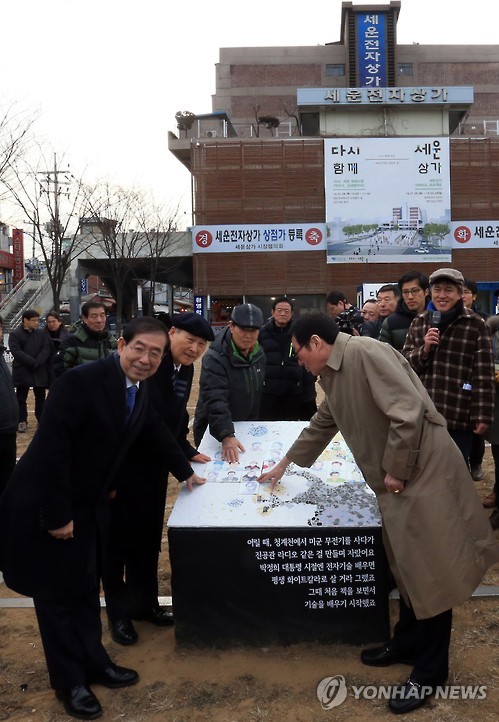

오 전 시장에 뒤이어 취임한 박원순 서울시장은 2014년 세운상가를 철거하지 않고 리모델링하는 '보존형 개발'을 추진하기로 결정했다.

세운상가의 가장 큰 경쟁력은 기술력을 보유한 30∼40년 경력의 장인들이다.

서울시는 오는 19일 리모델링을 마치고 재개장하는 세운상가에 청년 창업·벤처기업을 입주시키고, 이들이 30∼40년간 상가에서 활동한 기술 장인들과 협업하도록 해 도심 제조업의 전진기지로 만들겠다고 밝혔다.

구하지 못하는 부품이 없고, 고치지 못하는 게 없는 기술 장인들이 포진한 세운상가에서 청년들이 꿈을 펼치도록 한다는 계획이다.

chopark@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스