아라리오서울서 회고전…1960~1980년대 기하추상 선보여

(서울=연합뉴스) 정아란 기자 = "지금 보면 '누가 저런 그림 못 그리나' 하고 말할지도 모르지만 그 당시에는 굉장히 경이로운 작품이었어요. 지각적이고 이성화한 그림이었죠."

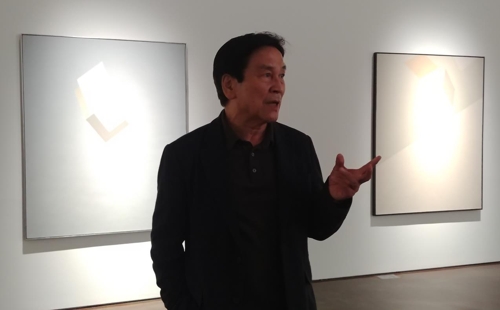

8일 서울 종로구 소격동 아라리오갤러리에 선 서승원(77) 작가가 '동시성 67-9' 앞에 섰다.

큼지막한 노란 화면 안에 여러 색깔의 색띠가 포개져 삼각과 사각의 형태를 이뤘다. 군데군데 보이는 표면의 균열과 유채 물감의 탈락이 알려주듯이 이 작품의 나이는 쉰을 넘겼다. '동시성 67-9'는 아라리오갤러리에서 열리는 한국 추상화단의 원로, 서승원 개인전 '도전과 침정의 반세기'를 여는 작품이다.

"다들 난이나 도자, 꽃을 그리던" 시대에 작가는 차가운 기하추상 회화를 파고들었다. 100호 크기 캔버스 앞에서 울기도 하면서 찾은 길이었다. 그는 1963년 뜻을 같이하는 홍익대 서양화과 동기생들과 그룹 '오리진'을 창설했고, 젊은 작가들의 파격적 시도를 모은 청년연립작가전에도 기하추상을 출품했다.

1층 전시장에 걸린 1960년대 기하추상에서는 우리 전통 오방색이 두드러진다. 지하 1층에서는 더 단순한 형태와 중간색, 여백을 가진 1970년~1980년대 기하추상을 만날 수 있다. 이중 '동시성 73-14'(1973)는 한국 단색화 역사에서 의미 있는 순간으로 평가받는 1975년 일본 도쿄화랑 '한국 5인의 작가, 다섯 가지 흰색' 전에 나왔던 작품이다.

1970년대 작품에서는 묘한 우윳빛 여백에서 커다란 사각형들이 떠다니는 모습들이 인상적이다. 당시 일본인 평론가로부터 "어디서도 볼 수 없는 걸러진 흰색"이라는 이야기를 들었다는 작가는 서울의 한옥 마을에서 나고 자란 기억을 끄집어냈다.

"어머니가 우물가에서 옷을 열심히 빠세요. 하얗게 된 옷을 다시 돌 위에 올려놓고 두들기시면서 더 하얗게 만들고, 또 햇볕에 말려서 더 하얗게 만드세요. 그렇게 거르는 과정을 통해서 우리 흰색이 나오는 것이죠. 그것이 수행 아닙니까."

절제와 질서가 지배하던 작품 세계는 2000년대로 넘어오면서 한결 자유스러워지고 넉넉해졌다. 사각의 틀은 사라지고 어룽어룽한 빛이 화면에 가득하다.

기하학적 패턴을 기초로 한 작가의 50년 화업은 '동시성'이라는 이름으로 불린다. 그는 "화면에서 보이는 것과 보이지 않는 것을 어떻게 동시에 합일화할 것인지, 형·색·면이 동시에 시간과 공간을 초월하는 것을 어떻게 지각화할 것인가를 고민했다"고 설명했다.

출품작 대다수가 작가가 경기도 포천의 수장고 겸 작업실에 반세기 넘게 보관해온 것들이다. 자식과도 같은 작품을 찬찬히 둘러보던 작가가 자부심을 드러냈다. "작가들은 잘 변질됩니다. 어느 해에는 풍경화, 또 그다음 해에는 산수화, 그러다 또 추상이 잘 팔리면 추상화를 그립니다. 저 서승원은 팔십이 다 돼가지만, 기하학적 추상 하나만 이어왔습니다. 못 먹고 죽는 일이 있더라도……. 그래서 이 그림들이 남았어요."

작품 수는 많지 않지만, 바깥나들이를 좀처럼 하지 않았던 1960~1970년대 기하추상 회화를 만날 수 있다는 점에서 이번 전시는 의미 있는 자리다.

전시는 4월 29일까지.

airan@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스