2020년 7월로 다가온 '도시공원 일몰제' 대비…지방채 발행

(서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 2년 앞으로 다가온 '도시공원 일몰제'에 대비해 서울시가 1조6천억원을 투입해 '사유지 공원'을 사들인다.

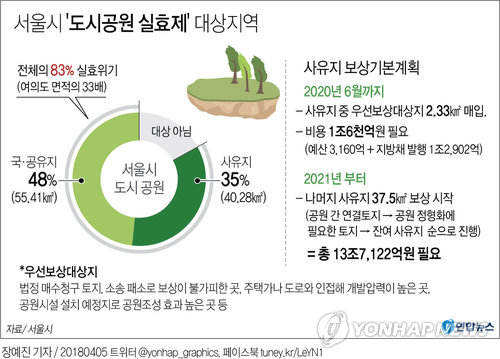

서울시는 지방채까지 발행해 공원을 지키겠다는 의지를 드러내고 있지만 이를 통해 매입할 수 있는 사유지 공원 면적(2.33㎢)은 전체의 5.8%에 불과하다. 사유지 공원을 모두 매입하려면 13조원 이상이 필요하다.

서울시는 5일 발표한 '장기미집행 도시공원 실효 대응 기본계획'을 통해 단계적으로 사유지 공원을 매입하겠다는 계획을 밝혔다.

2020년 7월 1일부터 서울시 내 116개 도시공원 95.6㎢(사유지 40.28㎢·국공유지 55.41㎢)가 일제히 공원에서 해제되는 데 따른 조치다. 전국적으로는 전체 도시공원 942㎢ 중 46%(433.4㎢)가 공원에서 해제된다.

공원으로 조성하겠다며 도시계획시설로 지정했다가 20년 이상 정부·지방자치단체가 매입하지 않은 곳에 대한 지정이 이날 한꺼번에 풀린다. 땅 주인들은 일반인의 출입을 막고, 개발할 수 있게 된다.

서울시 전체 도시공원의 83%, 여의도 면적 33배 크기 공원이 사라질 위기에 처하는 것이다. 청계산공원, 우면산공원은 70% 이상이 사유지다.

서울시는 "(도시공원 일몰제가 시행되면) 1인당 도시공원 면적이 지금의 3분의 1 수준으로 급감해 서울시민 삶의 질 하락이 우려되며 개발압력이 높아져 난개발이 일어날 가능성도 있다"고 밝혔다.

서울시는 우선 소송 패소로 보상이 불가피한 곳, 주택가나 도로와 인접해 개발압력이 높은 곳, 공원시설 설치가 예정된 곳 등 '우선보상대상지'(2.33㎢)를 2020년 6월까지 매입한다.

여기에 필요한 돈은 1조6천억원이다. 서울시 예산 3천160억원을 투입하고, 나머지 1조2천902억원은 20년 만기 지방채를 발행해 메운다.

나머지 사유지 37.5㎢는 2021년부터 보상을 시작한다.

공원 간 연결토지(2.91㎢), 공원 정형화에 필요한 토지(2.69㎢), 잔여 사유지(31.9㎢) 순으로 보상 우선순위를 정했다.

서울시는 보상에 총 13조7천122억원이 들어갈 것으로 추산했다.

시가 2002년부터 지난해까지 16년간 보상에 들인 돈은 1조8천504억원인데, 지금보다 7배 이상을 더 투입해야 한다는 얘기다.

지자체들은 상황의 심각성을 알면서도 문제 해결을 차일피일 미루다 공원 일몰제 시행을 2년 앞두고 엄청난 청구서를 해결해야 하게 됐다. 시간이 흐르면서 물가·지가가 오르면 매입 비용은 눈덩이처럼 불어날 수 있다.

김용복 서울시 기획조정실장은 "지자체 재정 여건상 단독으로 재원을 모두 마련하는 것은 사실상 불가능한 만큼 정부에 보상비 50%에 대한 국비 지원을 요청하겠다"고 밝혔다.

지자체·정부가 토지를 매입하기 전까지 계속해서 공원 기능을 유지할 수 있도록 사유지 공원을 '도시자연공원구역'으로 지정해 관리하는 방안도 추진한다.

이때 토지 소유자들이 받던 재산세 50% 감면 혜택이 유지되도록 서울시는 정부에 법 개정을 요청하기로 했다.

도시자연공원구역의 일부 토지는 사적으로 활용할 수 있다. 삼림욕장, 유아체험 숲 같은 여가시설로 활용하거나 사무실, 창고 등 소규모 가설건축물을 지을 수 있다. 취락지구에는 제한적으로 단독주택·상가 건축이 허용된다.

chopark@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스