한국계 작가들 전시 '넌센스뮤직 #2: 경계'…남북한·중동난민의 경계 찾아가

작품 '모두를 위한 피자' 본 北주민 편지, 탈북자가 낭독

"경계 허물기 위해 필요한 노력을 고민하는 기회될 것"

[※편집자 주 = 독일 수도 베를린은 유럽에서 가장 '힙(hip)'한 도시로 부상했습니다. 2차 세계대전과 냉전체제의 유산을 간직한 회색도시는 전 세계에서 몰려든 젊은 예술가들로 인해 자유분방한 도시로 변모했습니다. 최근엔 유럽의 새로운 IT 중심지와 정치 중심지로도 각광받습니다. 이런 복합적인 특색 탓인지 베를린의 전시·공연은 사회·정치·경제적 문제의식이 짙게 배어 있습니다. '힙베를린'에서는 다양한 문화적 현상을 창(窓)으로 삼아 사회적 문제를 바라봅니다. 이번이 세 번째 이야기입니다.]

(베를린=연합뉴스) 이광빈 특파원 = 장벽이 동서를 갈랐던 독일 수도 베를린은 장벽이 무너진 뒤 29년이 지났어도 여전히 경계의 도시다.

세계 각국에서 몰려든 예술과와 이민자, 난민으로 새로운 문화적, 종교적, 인종적, 정치적인 경계가 복잡하게 얽혀있다. 그러면서 이 경계는 쉽게 넘나들어 지고 희미해지기도 한다.

경계와 융합의 도시에서 한국계 예술가들이 경계를 놓고 자기들만의 이야기를 풀어놓았다.

베를린 아트센터 베타니엔에서 11일(현지시간) 개막한 '넌센스뮤직 #2: 경계'라는 전시회에서다.

작가들은 비무장지대(DMZ) 등 남북한의 경계, 유럽을 향하던 난민을 가로막은 경계 등을 스스로 찾아갔다.

이들에게 경계는 넘나들거나 즐기거나 지워버리거나 애도하는 대상이다. 남북한 간 전쟁의 그림자가 언듯 어른거리면서 도드라져 보였던 DMZ도 꽃이 날리는 환상의 세계로 꾸며졌다.

전시장 한쪽에는 촛농으로 본뜬 현무암 덩어리들이 비닐 위에 얹어져 있었다. 정소영 작가의 신작 '최북단에서 최남단까지'다.

DMZ를 끼고 있는 철원과 최남단인 제주도를 현무암이라는 공통분모로 묶었다.

"철원이든 제주도는 지상으로 마그마가 흐른 곳인데 애초 지층 깊숙이 마그마가 흐르잖아요. 어차피 연결돼 있는거죠. 철원으로 마그마를 흘려보낸 북한의 오리산이나 남쪽의 땅은 모두 연결된 거죠. 경계가 있지만 공존이 가능하다는 이야기를 하고 싶었습니다."

현무암이 비닐을 누르고 있는 것은 바람에 날라기지 않도록 하기 위해서란다. 외풍을 잘 이용하면서도 견뎌내야 하는 한반도의 처지와 오버랩된다.

정 작가는 현무암이 가지는 변화의 성질도 주목했단다. 남북관계의 변화에 따라 앞으로 그곳이 어떻게 변모할지 알 수 없는 상황에서 말이다.

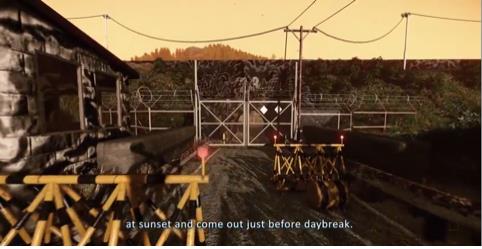

전시장에는 DMZ를 3D 가상현실로 담은 작품도 눈에 띠었다. 단편영화 '489년'이다.

군복무 중 DMZ에서 근무했던 한 병사의 기억을, 여성인 권하윤 작가가 자신의 시선으로 담았다.

'489년'의 마지막 부분에서 "(DMZ가) 사라져서 경계선이 없어지기를 바란다. 그러나 없어지더라도 DMZ에서의 추억이 인생의 한 부분이다. 아름다운 신성한 장소다"라는 내레이션이 흘러나온다.

작가는 곳곳이 지뢰밭투성이인 그곳의 긴장감을 전달하다가 마지막에 꽃에 시선을 두었다.

DMZ라는 경계가 희미해질 것으로 잔뜩 기대감이 형성되는 현실과 맞물리는 장면이다.

작품에서 수색대원들이 숨죽이며 조심스레 발걸음을 내딛는 DMZ라는 공간은 3D 가상현실 속에서 마치 자유롭고 능동적인 공간인듯한 착각도 일으킨다.

북한의 경계를 직접 넘나든 작품이 있다. 김황 작가의 '모두를 위한 피자'다.

2008년 평양에 기득권층을 위한 피자 음식점이 생기자, 김 작가는 서민들도 피자를 직접 만들어 먹을 수 있게 하도록 피자 만드는 법을 담은 동영상을 제작했다.

북한의 문화장벽에 도전한 이 동영상은 북한 암시장을 통해 주민들에게 전달됐다.

이후 김 작가는 탈북 브로커 등을 통해 북한 주민으로부터 피자를 만드는 사진, 감사 편지 등 피드백을 받았다.

전시회 개막식에선 북한 주민으로부터 받은 편지 낭독회도 열렸다. 탈북자 도원강(가명)씨가 이 편지를 읽어내려갔다.

개막식 전 도 씨를 만났다. 남한 사회에서 경계인이라는 느낌이 많이 든다는 그는 북미정상회담이 성공하기만을 기원하고 있다.

"지금까지 많은 남한 사람들이 탈북자를 색안경을 끼고 봐요. 남북 교류가 본격화되고 통일의 길이 열리게 되면 탈북자들에 대한 시선도 바뀔 것으로 봅니다. 탈북자들한테도 기회가 더 생길 수 있고, 사회가 더 받아줄 것으로 생각해요."

김 작가는 한반도에 영원한 봄이 온다면 브로커와 암시장을 통한 소통이 아닌, 북한 국경을 당당히 넘어 자신에게 피드백을 준 주민들을 찾아가고 싶단다.

그들과 소통하고 그들의 이야기를 작품으로 담을 기회를 얻는 게 변화하는 남북 상황에서 김 작가의 새로운 목표가 됐다.

전시 참여 작가 가운데 직접 문화적, 인종적 요인 등에 의한 경계에 서 있는 작가가 있다.

헬레나 파라다 김은 스페인 출신 미술가인 아버지와 파독 간호사였던 한국인 어머니 사이에서 태어나 독일에서 자랐다.

어렸을 때만 해도 완전한 독일인이 되고 싶었단다. 정체성을 찾아가는 과정은 고통스러웠으나, 예술적으로 그를 성장하게 한 자양분이 됐다.

어머니의 옷장에서 한복과 외가의 빛바랜 가족 사진을 발견한 그는 한복을 주제로 한 작품을 선보여왔다.

파라나 김은 이제 경계인의 삶을 즐기고 있다. 경계인이기 때문에 바라볼 수 있는 세상이 있단다. 앞으로 경계인은 일부가 아니라 우리 모두가 될 수 있단다.

"베를린에서 경계는 일상입니다. 경계를 자연스럽게 받아들이는 게 필요합니다."

유비호 작가는 앞선 작가들과 달리 한국적 소재가 아닌 난민을 소재로 경계에 섰다.

그는 터키의 아키알라 해변을 찾았다. 2015년 지중해를 건너 유럽으로 향하다가 익사한 시리아 꼬마 난민 아일란 쿠르디(당시 3세)가 발견된 곳이다.

그곳에서 감상을 담아 이번 전시에서 '예언자의 말'을 선보였다.

그리스 신화 속의 비극적 인물로 분한 배우가 시를 천천히 낭독하는 영상 작품이다.

유 작가는 남북한 이산가족에서 모티브를 얻어 뿔뿔이 흩어진 난민 가족의 이야기도 작품에 담아왔다.

유 작가는 '예언자의 말' 마지막 부분에 전하고 싶은 메시지를 담았다.

"그 어떤 운명과 분열이 우릴 갈라놓으려 하더라도 너 나의 빚을 찾아 깊은 어둠의 터널을 지나가자. 내가 너의 빛이 되고 네가 나의 빛이 되어주면서 혼돈, 분열의 어둠을 밀어내자."

주독 한국문화원과 예술경영지원센터가 공동 주최한 이번 전시를 기획한 큐레이터 김주원 씨는 "분단의 장기간 고착화로 비정상이 일상화된 현실을 직시해보고, 문재인 대통령의 '베를린 구상이 발표된 경계의 땅 베를린에서 우리 내부에, 또 남북한 간에 존재하는 유무형적 경계를 예술적 관점에서 고민해보고 경계를 허물기 위해 필요한 노력이 무엇인지 고민하는 기회가 될 것"이라고 말했다.

그는 또 "첨예한 경계를 경험한 베를린 시민이 한국적 상황과 난민 문제를 놓고 공감할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

lkbin@yna.co.kr #힙베를린 #hipberlin

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스