트레일러 기사들 "장시간 대기 등 여전, 근본 대책 세워달라"

(부산=연합뉴스) 이영희 기자 = 부산항만공사가 선사와 터미널 운영사들이 항만물류업계의 약자인 트레일러 기사들을 상대로 부리는 횡포를 개선하겠다고 나선 지 100일이 지났다.

일부 변화가 시작됐지만 기사들은 아직도 별로 나아진 게 없다며 불만을 드러내고 있다.

12일 항만공사에 따르면 기사들이 대표적인 횡포로 꼽은 사항들 가운데 위험물 스티커 제거 문제는 대부분의 선사가 개선했다.

기사들이 컨테이너 외부에 붙은 위험물 스티커를 제거하지 않아도 터미널에서 반납을 받아주고 수리업체가 제거하도록 바뀌었다.

항만공사는 6월 1일부터 터미널 내 수리·세척장에서 기사들에게 컨테이너의 문을 열도록 강요하는 일도 금지했다.

최근 항만공사가 실태를 조사해보니 부산항 9개 터미널 가운데 8곳의 수리·세척장에서는 잘못된 관행을 바로 잡았지만, 1곳은 인력 부족 등을 이유로 여전히 기사들에게 문을 열도록 요구하고 있다.

항만공사가 7월 1일부터 본격 시행한 빈 컨테이너 야간 반납도 아직 미흡한 수준에 머물고 있다.

현대상선 등 10여개 국내외 대형선사가 24시간 반납을 허용했거나 오후 9시까지로 마감 시간을 늘렸지만, 상당수 선사는 여전히 비용이 든다는 이유로 종전대로 오후 5시나 5시 30분까지만 반납을 허용하고 있다.

이런 선사들의 컨테이너를 수송하는 기사들은 마감 시간을 놓치면 부두 인근에서 밤을 새우거나 자기 돈을 들여 대리 반납을 시킨다. 마감시간을 맞추려고 과속이나 졸음운전을 하는 요인이 되기도 한다.

기사들은 "24시간 운영하는 부산항인 만큼 언제든지 컨테이너 반납이 이뤄져야 하지만 선사들은 비용 절감에만 혈안이 돼 기사들의 불편과 고통은 아랑곳하지 않는다"고 비난했다.

기사들이 터미널에서 배정받은 빈 컨테이너가 손상됐거나 내부에 각종 쓰레기·폐기물이 남아 있는 경우 수리·세척장까지 무상으로 실어다 주도록 하는 횡포도 고쳐지지 않고 있다.

선사들이 외국에서 들여온 빈 컨테이너를 제대로 청소하지 않고 마구 쌓아놓았다가 실어주는 바람에 기사들이 아무런 보호장구도 없이 들어가서 빗자루나 걸레로 쓸고 닦는 일도 전혀 개선되지 않았다.

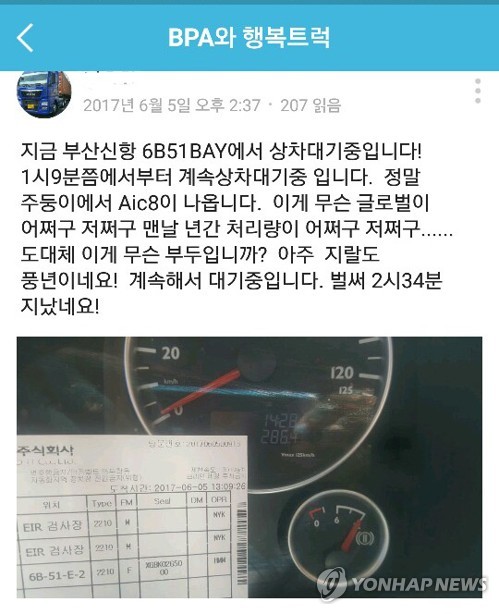

터미널 운영사들이 충분한 하역 장비나 인력을 확보하지 않아 트레일러 기사들이 컨테이너 하나를 싣고 내리기 위해 몇 시간씩 기다리는 문제 역시 나아질 기미가 별로 없다.

기사들은 "가뜩이나 낮은 운송료 때문에 어려운데 대기하느라 시간을 허비하는 것은 물론이고 더위와 추위를 견디기 위해 몇시간씩 에어컨이나 히터를 켜놓아야 해 기름값 부담이 엄청 크다"며 "일정 시간 이상 기다리는 트레일러에 대해선 택시처럼 대기료를 지급하도록 강제하는 제도를 도입하는 등 근본적인 대책을 항만 당국이 마련해야 한다"고 주장했다.

항만공사 관계자는 "기사들의 불편을 해결하고자 선사, 운영사와 지속적으로 협의해서 개선 노력을 기울이도록 하겠다"고 말했다.

lyh9502@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스