국립경주박물관 '황룡사' 특별전 연계 학술대회

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 신라 수도 경주에서 가장 높은 건물이자 호국의 상징이었던 황룡사(皇龍寺) 구층목탑. 선덕여왕 13년(645) 백제 장인 아비지가 세운 황룡사 목탑은 1238년 몽골 침략으로 불타기 전까지 약 700년간 존재했다.

그러나 황룡사 구층목탑이 항상 똑같은 모습은 아니었다. 학계에서는 통일신라시대와 고려시대에 사찰을 중창하면서 목탑도 기단 규모와 평면형식, 상부 모습이 변했을 것으로 본다.

그동안 장기인 전 한양대 교수, 일본 고건축학자 후지시마 가이지로(藤島亥治郞), 김동현 전 국립문화재연구소장을 포함한 국내외 학자와 단체가 황룡사 목탑 복원안을 제시한 바 있다.

이에 대해 이주헌 국립문화재연구소 연구기획과장은 6일 국립경주박물관이 특별전 '황룡사'와 연계해 여는 학술대회에서 황룡사 구층목탑이 창건 당시에는 팔각탑이었을 것이라는 파격적 견해를 내놓는다.

5일 배포된 발표문에 따르면 이 과장은 "지금까지 황룡사 목탑은 사각구층탑으로만 인식됐지만, 처음에는 이원구조를 갖춘 팔각탑이었을 가능성이 있다"며 "그동안 공개된 복원안은 수차례 재건된 황룡사 구층목탑의 어느 시기인지를 특정하지 않았다는 점에서 문제가 있다"고 주장했다.

이원구조 석탑은 내부와 외부가 다른 구조체로 이뤄진 형태다. 중심을 이루는 내부 구조체에 외부 구조체를 부가한 방식이다. 이러한 양식은 5∼6세기 중국 북위에서 지은 대형불탑에 많이 나타난다.

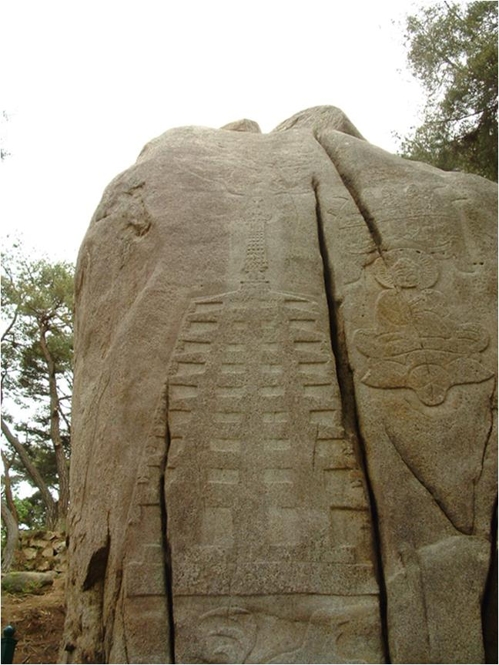

이 과장은 "황룡사 창건 목탑은 당시 동아시아 대형불탑 건축에 널리 적용된 이원구조일 것"이라고 추정한 뒤 남산 탑곡 마애조상군에 있는 구층탑 조각을 주목했다. 그동안 많은 연구자가 이 조각이 황룡사 목탑과 관련이 있을 것으로 여겼다.

이 과장은 "구층탑 조각을 자세히 보면 중심부에 표현한 수직선은 외부 평면을 표현한 부분보다 얕은 부조로 돼 있다"며 "마치 평면처럼 보이는 중요한 내부 구조체를 보여주기 위해 일종의 투영 방식을 사용했다"고 설명했다.

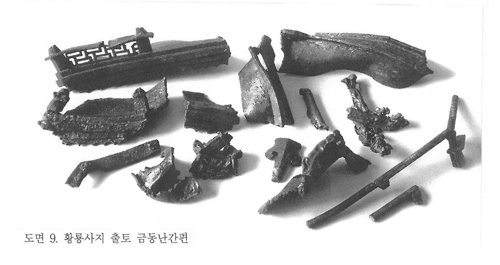

이어 1978년 발굴조사 중 강당터 북서쪽에서 출토했으나 최근 존재가 알려진 건물 난간 기둥과 살대 14점이 황룡사 목탑과 관계됐을 가능성이 있다고 주장했다. 청동에 도금한 이 유물들은 길이가 20∼30㎝ 전후다.

그는 "유물이 대부분 파손돼 정확한 형태를 알기 어렵다"면서도 "유물 두 점은 꺾이는 지점의 내각이 135도 내외"라고 강조했다. 정팔각형에서 한 각이 135도이므로 이 유물도 팔각형을 이뤘다는 것이다.

그러면서 "난간 기둥과 살대는 위로 올라갈수록 평면이 줄어드는 건축물을 본뜬 금속공예품의 일부"라며 "만(卍)자 형 난간 살대는 안압지 출토품, 칠곡 송림사 오층석탑 사리장엄구와 동일한 7∼8세기 통일신라시대 유물"이라고 분석했다.

이 과장은 "금속공예품은 황룡사 구층목탑을 본보기로 삼아 축소해 제작했고, 황룡사 구층목탑은 평양 고구려 청암리사지 목탑처럼 팔각탑이었을 것으로 생각할 수 있다"고 추정했다.

토론자인 임재완 국립경주박물관 학예연구사는 이 과장의 주장에 대해 "금동 난간이 황룡사 구층목탑과 이어지는 부분에 대한 설명 근거가 부족하다"며 "황룡사 목탑에 대한 심도 있는 추가 연구가 필요하다"고 강조했다.

학술대회에서는 이외에도 다양한 발표가 진행된다.

이용현 국립경주박물관 학예연구사는 872년 황룡사 구층목탑을 중수하면서 심초석 안에 봉안한 기록인 금동찰주본기(金銅刹柱本記) 명문을 재검토해 기존 900여 자보다 많은 931자를 확인했다는 사실을 공개한다.

차순철 서라벌문화재연구원 조사단장은 늪지에 지은 황룡사 대지 조성과 배수로에 관한 연구 성과를 발표한다.

김숙경 국립경주문화재연구소 선임연구원은 황룡사 본금당이 조성되기 전, 삼면에 승방을 두고 중앙에 화합 장소나 탑을 두었을 가능성이 있다는 주장을 편다.

5월 말에 개막한 황룡사 특별전은 9월 2일 종료한다.

psh59@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스