프라이빗 블록체인 방식에 '지문' 역할 해시값만 올리는 것이 차이점

(탈린=연합뉴스) 김경윤 기자 = 블록체인 기술은 2008년 '사토시 나카모토'가 가상화폐(암호화폐) 비트코인을 만들면서 탄생했다는 것이 정설이다. 하지만 이보다 1년 앞서 블록체인 기술을 세상에 내놓은 기업이 있다.

인구 130만의 소국 에스토니아에서는 블록체인이라는 말이 나오기 전부터 유사한 기술이 탄생했고 현재는 정부에서도 이를 두루 쓰고 있다.

지난 3일(현지시간) 에스토니아 탈린에서 만난 보안업체 가드타임의 이보 로흐무스 공공부문 부사장은 "블록체인이라는 말이 나오기 전부터 에스토니아 암호 전문가들은 중앙기관 없이 정보를 신뢰할 방법을 연구했다"며 "이렇게 찾은 해결 방법으로 가드타임을 세우고 상업 시스템을 제공해왔다"고 말했다.

결함 없는 정보임을 입증하고 신뢰도를 제고하기 위해 개발된 가드타임의 기술은 'KSI'(Keyless Signature Infrastructure)다. 이 기술은 에스토니아 전자정부 전반에 기반기술로 활용되고 있다.

그는 "정부가 전자정부 서비스를 시작할 때부터 정보의 무결성을 확인하기 위해 가드타임과 함께 테스트했다"며 "이후 결과가 좋아 본격적으로 기술을 제공하게 됐다"고 밝혔다.

비트코인과 가드타임 블록체인의 지향점은 중앙기관 없이 정보의 신뢰성을 보장한다는 것이다. 다만 방식은 차이가 난다.

비트코인의 경우 퍼블릭 블록체인 기술로 누구나 채굴에 참여하고 다음 블록을 만들 수 있다. 반면 가드타임은 참여자 수가 제한된 프라이빗 블록체인 기반이다.

블록체인 위에 올리는 정보의 종류도 다르다.

비트코인은 모든 거래 정보를 블록체인에 저장하고 블록을 생산하는 참여자에게 토큰 등 보상을 돌려주지만, 가드타임은 해당 정보 제공·이용자의 '지문' 역할을 하는 부분만 KSI 블록체인에 저장하고 증명값을 돌려보내 준다.

예를 들어 법무부에서 상속 관련 문서를 스캔하면 스캔한 사람의 메타 데이터를 해시값으로 만들어 문서와 함께 블록체인에 저장한다. 매초 이를 증명하면서 결함없는 정보라는 사실을 확인한다.

이러한 시스템 덕에 에스토니아에서는 종이 공문서와 전자 공문서의 내용이 다를 때 전자 문서를 진본으로 간주하도록 규정하고 있다.

가드타임 블록체인 상에는 누가 정보에 접근하는지도 기록에 남는다.

경찰이 시민의 자동차 등록 서류를 열람하거나 의사가 진료기록을 들여다봤을 때 로그 역시 블록체인에 남아 삭제할 수 없다.

블록체인에는 개인정보가 아닌 해시값만 들어가 있어서 EU 일반개인정보보호법(GDPR) 문제에서도 비교적 자유롭다.

프라이빗 블록체인이라서 발생할 수 있는 '51% 공격'(블록체인 과반이 담합해 기록을 수정하는 것) 우려는 최종 해시값을 매달 공개하는 것으로 해결하고 있다.

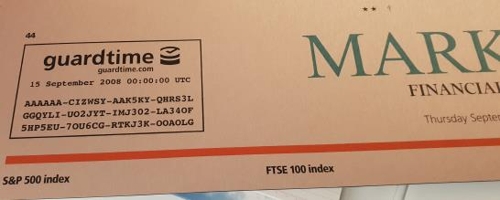

가드타임은 현재 매달 파이낸셜타임스(FT) 지면 광고에 최종 해시값을 게시하고 있다.

최근 블록체인 기술이 주목받고 있지만 가드타임 측은 이 기술에 단점도 분명히 있다고 지적했다.

로흐무스 부사장은 "블록체인은 만능열쇠(silver bullet)가 아니다"라며 "블록체인만으로 보안 문제를 다 풀 수는 없고 다른 것과 함께해야 한다"고 지적했다.

이어 "사생활보호 문제나 확장성 문제도 있다"며 "블록체인의 스마트 컨트랙트는 버그가 생길 수도 있다"고 덧붙였다.

이 기사는 한국언론진흥재단 2018 KPF 디플로마-블록체인 과정 참여 후 작성됐다.

heeva@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스