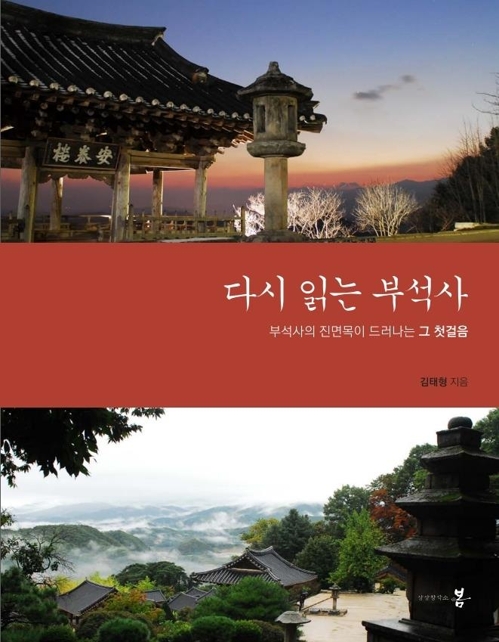

김태형 학예사가 쓴 '다시 읽는 부석사' 출간

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = 안동 봉정사 극락전과 함께 오래된 목조건축물로 꼽히는 국보 제18호 '영주 부석사 무량수전'에 대한 문화재청 설명은 다음과 같다.

"신라 문무왕(재위 661∼681) 때 짓고 고려 현종(재위 1009∼1031) 때 고쳐 지었으나, 공민왕 7년(1358)에 불에 타 버렸다. 지금 있는 건물은 고려 우왕 2년(1376)에 재건해 조선 광해군(재위 1608∼1623) 때 새로 단청한 것이다."

2013년부터 4년 3개월간 부석사 성보박물관에서 일한 김태형 송광사 성보박물관 학예사는 신간 '다시 읽는 부석사'에서 무량수전 연혁을 비롯해 부석사에 얽힌 다양한 설(說)에 대해 사실 검증을 시도한다.

저자는 먼저 무량수전이 고려 현종 때 원융국사 결응(964∼1053)이 중창했다는 설명은 사실이 아니라고 강조한다.

현종 때 재건했다는 설은 '부석사 원융국사비'와 1916년 무량수전을 해체하면서 발견한 '봉황산 부석사 개연기(改椽記)'를 근거로 하는데, 원융국사비를 보면 결응은 1041년 부석사와 들어와 1053년에 입적한다.

이에 대해 저자는 "원융국사의 행적과 입적 시기를 고려하면 현종 때 그가 중창을 주도했다는 설은 성립되지 않는다"며 1611년에 쓴 개연기에 등장하는 원응국사 천희(1307∼1382)와 원융국사를 착각한 듯하다고 주장한다.

이어 "원융국사 중창설은 일제강점기에 나오기 시작했다"며 "이후 일본인 학자의 이론을 수용하는 과정에서 발생한 명백한 오류"라고 규정한다.

그는 부석사가 과거에 흥교사(興敎寺) 혹은 선달사(善達寺)로 불렸다는 견해도 사실이 아니라고 지적하고, 사명당 유정이 부석사를 중창했다는 이야기도 역사적 근거가 없다고 반박한다.

항간에 떠도는 여러 의견을 논박한 저자는 부석사가 본래 지금보다 3∼4배 넓었다면서 무량수전이 본존불을 모신 금당(金堂)이 아니라는 파격적 주장을 내놓는다.

그는 "무량수전이 금당이라는 기록은 부석사 개연기에 처음 나온다"면서 "무량수전 주변에서 '강당'(講堂)이 새겨진 명문 기와 조각이 다수 확인된 점에 주목해야 한다"고 설명한다.

그러면서 "삼국시대부터 통일신라시대까지 주요 사찰에는 보처(補處)나 협시(脇侍)가 함께 봉안되는데, 무량수전에는 아미타불 장육상만 홀로 있고 법당 앞에는 탑이 없다"며 북지리 석조여래좌상(보물 제220호)이 있던 부석면 북지리 178번지를 부석사 금당 터로 지목한다.

저자는 이처럼 부석사와 관련된 흥미로운 역사를 서술하고, 부석사에 남은 문화유산도 상세히 소개한다. 저자가 직접 찍은 아름다운 사진을 포함해 도판 자료를 풍부하게 실어 현장에 가지 않고도 부석사를 답사하는 느낌이 든다.

상상창작소 봄. 256쪽. 1만9천원.

psh59@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스