"3년만 잘 버티면…" 징계 시효 둘러싼 '면죄부' 논란

'관행' 인식에 검증도 부실…"표절 근절, 갈 길 멀어"

(서울=연합뉴스) 탐사보도팀 임화섭 오예진 김예나 기자 = 1995년 7월, 전두환·노태우 전 대통령 등 신군부 인사들은 내란 및 내란목적 살인 혐의 사건에 대해 불기소 처분을 받았다. 당시 장윤석 서울지방검찰청 공안1부장은 불기소 처분 이유를 설명하면서 "성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다"고 말해 공분을 불러일으켰다.

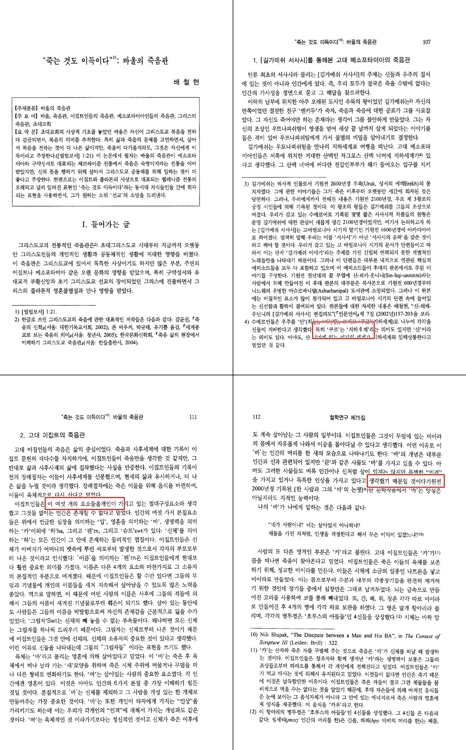

2019년 1월, 배철현 서울대 인문대 종교학과 교수는 자신에 대해 1개월 전부터 제기됐던 표절 의혹에 대해 조사를 받지 않은 상태로 사표를 냈다.

서울대는 연구부정행위 조사나 징계 절차 없이 사표를 수리해 줬다. "설령 표절이 맞다고 하더라도 징계 시효가 대부분 지나 징계의 실익이 없다"는 이유였다.

서울대의 입장은 "성공한 표절은 처벌할 수 없다"는 것과 똑같다.

표절로 만들어낸 연구실적으로 교수직에 임용되고 연구비를 타내고 승진하더라도, '징계 시효' 3년만 지나면 자동으로 면죄부를 받는다는 것이다.

◇ '징계 시효 3년' 지나면 면죄부

현행 '교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙'에 따르면 국·공립대 교수 등 교육공무원이 연구 부정행위를 저지른 사실이 적발되면 최대 파면에 이르는 징계를 받는다.

사립대나 법인화된 국립대의 경우처럼 교수들의 신분이 공무원이 아닌 경우에도 징계 관련 규정은 대체로 비슷하다.

문제는 징계 시효가 3년으로 되어 있다는 점이다.

이 때문에 대학교수가 불과 3년 반 전에 게재한 논문에서 표절이나 데이터 조작 등 연구부정행위가 발견되더라도 징계 대상에는 해당하지 않는다.

대학 당국이 연구윤리 확립 차원에서 과거의 연구부정행위를 검증할 수는 있으나, 이를 근거로 징계를 할 수는 없다는 것이다. 사실상 '면죄부'인 셈이다.

이런 탓에 매우 심각한 연구 부정행위를 저지른 경우조차 징계 시효가 만료됐다는 이유로 '혐의없음' 판정을 받는 사례가 자주 발생한다.

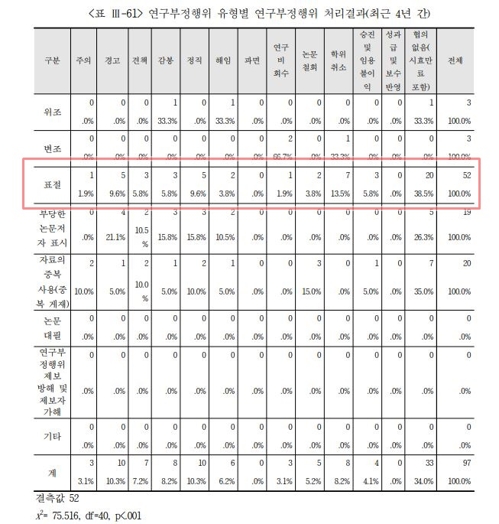

한국대학교육협의회가 전국의 4년제 대학 184곳을 상대로 연구윤리 활동실태 등을 조사한 결과, 2012∼2016년 연구부정행위 사건 97건 중 33건이 '혐의없음'으로 처리됐다.

표절 의혹 사건은 52건이었는데, 이 중 '혐의없음(시효만료 포함)'으로 처리된 경우가 20건(38.5%)으로 가장 흔했다.

주의(1건), 경고(5건), 견책(3건), 감봉(3건) 등 경징계가 그다음으로 많았다. 중징계 처리된 경우는 7건에 불과했으며, 그중 정직이 5건, 해임이 2건이었고 파면은 단 한 건도 없었다.

배철현 전 서울대 인문대 종교학과 교수가 현직이던 지난해 12월 초부터 그의 저서와 논문에 대해 표절 의혹을 제기해 온 이성하 원주 가현침례교회 목사는 "표절은 교육자와 학자의 자격에 관한 문제"라며 "만약 연구 업적 자체가 표절이라면 교수로 임용되고 승진되는 모든 과정이 문제라는 것"이라고 비판했다.

신학 표절 문제를 연구해 온 수도권 대학의 한 교수는 "외국에서는 표절에 대한 기한이 없어 문제가 불거지면 언제든 퇴출하고 징계할 수 있다. 시효 규정은 표절 교수에 대해 면죄부를 던지는 것과 마찬가지다"고 설명했다.

이인재 서울교대 윤리교육과 교수 겸 연구윤리정보센터장은 "연구 부정행위로 검증되고도 시효를 이유로 징계를 면제받는 모순, 혹은 허점이 간혹 발생한다"며 "무엇보다 잘못된 행위는 끝까지 잘잘못을 가리고, 문제가 있는 단행본, 논문 등이 더 이용되지 않도록 해 이를 활용한 후속 연구를 예방해야 한다"고 지적했다.

익명을 요구한 한 국립대 교수는 "여태껏 표절 문제로 옷을 벗고 학교를 나간 교수를 본 적이 없다. 아무래도 '우리가 남이냐' 식의 동료 의식이 있는 것도 조금 있는 편"이라고 말했다.

◇ 연구 검증 여전히 부실

우리나라에서 데이터 조작이나 논문 표절 등 연구부정행위를 방지하기 위한 제도는 10여년 전 '황우석 사태'를 계기로 본격적으로 마련되기 시작했다.

대학마다 '연구윤리 지침' 등 관련 규정을 만들어 윤리 교육을 강화하고, 표절 의혹이 제기된 사안에는 '연구진실성위원회' 등 조사위원회를 꾸려 대응하고 있다.

그러나 학계에서 표절이 여전히 드물지 않지만, 공식 조사가 이뤄지는 일은 드물다는 것도 현실이다. '과거에는 기준이 달랐고 관행으로 용인됐다'는 변명도 단골로 나온다.

대학에서 윤리교육학을 가르치는 한 교수는 "표절 문제는 교수마다 기준이 조금씩 다르다. 표절 여부를 판정하는 프로그램으로도 명확히 가려지지 않는다"고 설명했다.

특정 단어를 연속해서 5개 이상 그대로 베껴 쓴다면 논문 유사 검색 시스템 등에서 표절로 인식될 수 있지만, 연구 논문의 논조나 아이디어 등을 따온 경우에는 이런 방법으로 가려낼 수는 없다는 설명이다.

특히 종교학 혹은 신학의 경우, 표절 의혹이 제기돼도 검증이 더 어렵다고 전문가들은 말한다.

연구 내용이 독창적인 것인지, 널리 알려진 지식을 되풀이한 것인지, 다른 학자의 성과를 훔쳐 교묘하게 표현만 바꾼 것인지 판별이 쉽지 않기 때문이다.

검증 프로세스 자체가 부실하게 운영되는 사례도 많다. 국내 학술지의 경우, 논문 게재 여부를 결정할 때 보통 전문가 3명이 참여한다고 하지만 심사가 과연 꼼꼼하고 엄정하게 이뤄지는지는 의문이다.

연합뉴스 취재진이 한국교육학술정보원에서 제공하는 학술연구정보서비스(RISS)를 통해 확보한 배 전 교수의 논문들 곳곳에서도 명백한 띄어쓰기 오류, 오·탈자, 비문 등이 확인됐다.

오류의 유형은 다양했다. '지하세계'를 '지하ㅔ계'로 잘못 쓴 사례처럼 단순한 실수임이 명백한 경우도 있었고, 인용 출처가 본문 내용과 맞지 않는 경우처럼 실수인지 고의인지 판단하기 힘든 경우도 있었다.

어쨌든 명백한 오류가 많은 논문이 실릴 수 있다는 사실은 해당 학술지의 검증 기능이 제대로 작동하지 않고 있다는 점을 뜻한다.

각주·미주 표기 방법, 참고문헌 정리 순서 등은 논문 작성의 기본인 만큼 여러 차례 반복된 실수가 지적되지 않는다면 학술지 편집위원회의 기능을 의심할 수밖에 없다.

수도권의 한 대학 윤리교육과 교수는 "표절 문제는 가야 할 길이 멀다. 학회지나 학술지에서 논문을 심사하는 과정만 하더라도 제대로 안 되는 경우가 종종 있다"고 털어놨다.

solatido@yna.co.kr

ohyes@yna.co.kr

yes@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스