"美요구는 비효율·부채·성장지체 털어낼 체질개선책"

"구조변화 수용할 때 더 부유하고 사랑받는 국가 변신"

(서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 중국이 더 부강한 국제사회 일원이 되려면 무역전쟁에서 미국의 요구를 수용하는 방안도 생각해볼 수 있다고 영국 시사잡지 이코노미스트가 권고했다.

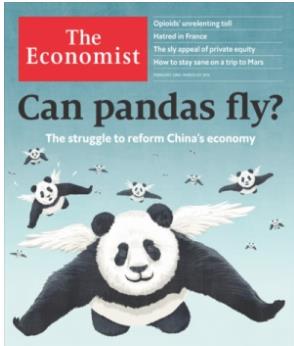

이코노미스트는 22일 최신호 커버스토리에서 시진핑 중국 국가주석 체제의 중국이 경제성장 지체-부채증가-국가의 시장개입-교역 상대국들의 증오라는 악순환에 갇힌 상태라고 지적했다.

중국에 드리운 이런 먹구름은 시 주석이 자초했다는 취지의 주장부터 시작됐다.

이코노미스트는 중국이 1980년부터 연평균 10% 성장을 이루며 국민 8억명이 절대빈곤에서 벗어나 찬사를 받았으나 시 주석이 2013년 권력을 잡은 이후 뒷걸음질을 쳤다고 지적했다.

중국에 시장경제가 안착할 것이라는 기대와 정반대로 국유기업이 은행 대출의 70%를 점유했고 민간 부문의 활력이 실종됐으며 기업 내에 공산당 조직이 설립돼 중대 결정 때 입김을 넣는 시대가 왔다는 진단이다.

규제 당국의 증시 개입, 비판적 경제분석에 대한 당국의 탄압, 환율시장 개입, 자본 유출 통제 등도 퇴행의 사례로 지적됐다.

재능을 드러내지 말고 때를 기다려 실력을 키우라는 덩샤오핑(鄧小平)의 도광양회(韜光養晦) 권고를 무시하고 첨단기술 육성책인 '중국제조 2025'를 대대적으로 공표해 국제사회의 견제를 불렀다는 점도 착오로 꼽혔다.

이코노미스트는 현재 체제로는 중국 경제가 대내외적으로 버텨나가기 힘들 것이라고 주장했다.

경기둔화가 올 때마다 정부가 부양책을 펼칠 수 있으나 중국 경제구조가 변해 한계가 올 것으로 봤다.

고령화로 생산가능 인구가 줄고 국내총생산(GDP)의 44%에 달하는 투자도 소모적 프로젝트나 비효율적인 국유기업이 흡수되며 생산성 증가세도 둔화한다는 것이다.

현재 중국에서 신규 대출의 4분의 3 정도가 기존 부채의 이자를 갚는 데 쓰인다는 점도 한계의 상징처럼 제시됐다.

밖으로 눈을 돌려도 견제와 증오 때문에 해결책이 나오지 않을 것이라는 진단이 나왔다.

무역장벽이 높아지면서 중국이 수출에 의존하지 못할 것이며 중국의 최첨단 기업들도 현재 통신장비업체 화웨이가 처한 상황처럼 의심과 따돌림을 받을 것이라는 설명이다.

이코노미스트는 중국이 이런 안팎의 위기에 대처하려면 자본 투입에서 국가의 역할을 제한하는 것부터 시작해야 한다고 제안했다.

잡지는 은행과 금융시장이 자유를 누리고 부실 국유기업이 도산하고 예금자들이 해외에 투자할 수 있도록 해 자산 가격이 현실을 반영하도록 해야 한다고 주문했다.

이코노미스트는 "돈이 생산적인 곳으로 흘러간다면 경제가 불공정하게 조작된다는 비난이 지속하기 힘들고 악성 부채가 쌓이는 속도도 줄어들 것"이라고 설명했다.

산업 정책과 관련해서는 15만개에 이르는 국유기업을 민영화하는 게 힘들 수 있으나 국영 투자회사를 통해 기업을 소유하되 경영을 자율에 맡기는 싱가포르 모델을 검토할 수 있다고 권고했다.

이코노미스트는 중국제조 2025 같은 거대 프로젝트에서 물러나 기초과학 연구에 투자하는 쪽으로 정책을 전환하라고도 주문했다.

외국 기업들이 중국 지사의 경영권을 갖도록 해 권익을 보장하고 기술과 같은 지식재산권도 침해하지 말라고 강조했다.

나중에 중국 기업들이 더 섬세하게 성장하면 이 같은 조치는 결국 중국의 이익으로 되돌아올 것이라고 설명했다.

현재 중국과 무역전쟁을 치르고 있는 미국은 이날 이코노미스트가 열거한 제안과 유사한 통상·산업정책 환골탈태를 중국에 촉구하고 있다.

미국과 중국의 주요 협상의제는 ▲중국 시장에 진입하는 기업에 대한 중국의 기술이전 강요와 영업비밀 해킹 ▲국유기업들을 보호하려는 비관세 장벽 ▲외환시장 개입 ▲지식재산권 침해 등에 대한 구조적 변화로 전해지고 있다.

이코노미스트는 "시 주석이 정부나 공산당의 권력을 제한하기 싫겠지만, 다시 말하면 미국의 요구를 받아들이기 싫겠지만 그러면 중국은 장기적 불안정으로 갈 것"이라고 주장했다.

그러면서 "경제적으로 더 자유로운 중국은 더 부유해지고 국제사회에서 적도 줄어들 것"이라며 "시 주석이 행로를 바꿀 때가 왔다"고 강조했다.

jangje@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스