김마리아·양한나·최혜순·방순희·김효숙·지경희·신정완

군자금 모집·외교·교육 등 다방면 기여…대부분 건국훈장 수여

6대 지경희, 사망 연도·묘소 몰라…홀로 정부 공적 인정 못 받아

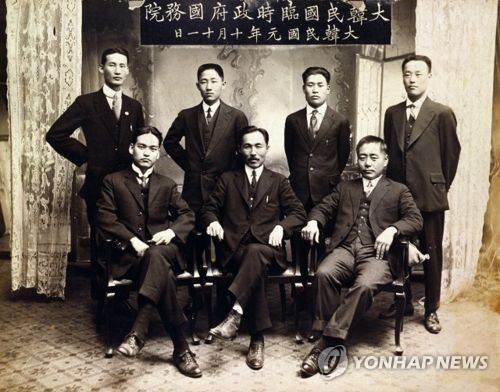

(서울=연합뉴스) 오예진 기자 = 대한민국 임시정부의 입법부, 즉 오늘날 국회에 해당하는 '임시의정원'이 1919년 4월 10일 첫 회의를 열고 개원할 당시 의원은 전원 남성이었다.

각 지방의 대표 자격을 가진 의원은 총 57명. 대개 인구 30만인에 의원 1인을 선정하는 것을 기준으로 했지만, 그 원칙이 꼭 지켜지지는 않았다. 경기, 충청, 경상, 전라, 함경, 평안도에서 각 6인, 강원, 황해도는 3인이 할당됐고, 광복 사업에 참여한 인사들이 많이 거주하던 만주와 연해주 지역에 각각 6명, 미국령 지역에 3명이 할당됐다고 한다. 인구가 지금의 절반에도 못 미치긴 했지만, 현재 국회의원 수 300인의 5분의 1도 안 됐던 것으로 비춰볼 때 의정원 의원에 선출되는 것은 매우 큰 영예였고, 임시 대통령 선출권 등 권한도 막강했다.

국회의장 산하 사단법인 한국여성의정에 따르면 대한민국 임시의정원에 여성 의원이 처음으로 뽑힌 것은 1922년 2월 8일 제10회 임시의정원 회의에서였다. 김마리아(1892∼1944) 선생이 황해도 대의원으로 선출된 것.

임시의정원에는 이 때부터 1945년 8월 17일 마지막 회의가 폐회할 때까지 김마리아 선생을 포함해 7명의 여성 의원이 활동했다.

이들은 힘든 여건에서 독립운동에 헌신하며 다방면으로 기여했으나 행적이 상세히 알려져 있지 않은 경우가 많다. 사망 연도나 묘소조차 알려지지 않은 채, 쓸쓸하게 잊혀진 이도 있다.

◇ 김마리아 의원

서울 정동의 정신여학교를 졸업한 김마리아 선생은 1919년 일본에서 2·8독립선언에 참가하고 '대한민국애국부인회'를 조직해 임시정부에 군자금을 전달하는 등 활발히 활동했으나, 동지였던 오현주의 밀고로 일제에 체포·수감돼 모진 고문을 당했다. 그는 출소 후 국내 활동이 어려워지자 1921년 8월 상하이로 근거지를 옮겼다.

의원으로서 김 선생은 임시정부 조직개혁을 놓고 벌어진 갈등을 수습하기 위해 1923년 상하이에서 열린 국민대표회의에 안창호 선생과 함께 개막 연설을 했다. 안 선생은 이때 "김마리아 같은 동지가 10명만 더 있었다면 조선은 독립됐을 것"이라고 극찬했다고 한다.

김 선생은 이후 미국유학길에 올라 근화회(槿花會)를 조직하는 등 독립운동을 이어가다 1933년 귀국했다.

애국부인회 사건으로 잔혹한 고문을 당해 한쪽 가슴을 잃었고 평생 뼈에 고름이 차는 등 지병에 시달렸던 김 선생은 광복을 불과 1년여 앞둔 1944년 3월 13일 52세로 평양기독병원에서 순국했다. 정부는 1962년 김 선생에게 건국훈장 독립장을 수여했다.

◇ 양한나 의원

임시의정원의 두 번째 여성 의원은 1923년 2월 15일 제11회 의정원 회의에서 경상도 대의원에 선출된 양한나(1893∼1976) 선생이다.

부산 일신여학교(현 동래여고)를 나온 양 선생은 1917년 일본 유학 시절 일제가 영친왕(英親王) 이은(李垠)과 일본 황족 마사코(方子)의 정략결혼을 추진하자 반대 운동을 벌이기도 했다.

양 선생은 의정원 의원으로 선출된 후 상하이와 부산을 오가며 군자금을 모집했으나 모친이 위독하다는 소식에 1년이 채 안 돼 귀국했다. 이후 호주로 건너가 유학을 하고 귀국해 YWCA와 한인애국부인회에서 활동하며 여성 운동에 힘썼다.

양 선생은 해방 후인 1946년 제1기 여자경찰간부로 임용됐고 이듬해 3월 초대 수도여자경찰서장을 역임하며 공창제 폐지를 추진했다.

퇴직 후에는 '자매여숙'을 설립해 고아들을 돌보다 1976년 6월 26일 83세로 별세했다. 양 선생에게는 1976년 국민훈장 동백장이 추서됐다.

◇ 최혜순 의원

최혜순(1900∼1974) 선생은 1931년 11월 제23회 임시의정원 회의에서 전라도 대의원으로 선출됐다. 전남 도립병원 간호사 출신인 최 선생은 임정 국무위원이던 김철 선생과 결혼해 상하이에서 부부 독립운동가로 활동했다.

1931년 9월 만주사변이 일어나자 임정은 이에 대응하기 위해 조선인각단체대표회의를 소집했는데 이때 회계를 담당한 이가 최혜순 선생이다.

최 선생은 1933년 2월 의원직을 그만둔 후 상하이에서 조산병원을 운영하며 독립운동 자금을 지원했으며, 1937년 귀국했다. 그는 1974년 향년 74세로 세상을 떴고, 정부는 2010년 건국훈장 애족장을 추서했다.

◇ 방순희 의원

방순희(1904∼1979) 선생은 1939년 10월 제31회 임시의정원 회의에서 함경남도 대의원에 선출됐다.

방 선생은 어린 시절을 러시아 블라디보스토크에서 보내고 귀국해 정신여학교에서 공부했다. 이후 러시아 영사관에서 통역관으로 일하는 등의 활동으로 일제에 의해 '친러 공산주의자'로 지목돼 삼엄한 감시를 받았다. 이 때문에 중국으로 건너가 임정에서 소련 외교를 담당했다.

방 선생은 광복 직후까지 의원으로 활동해 여성 의원 중에는 최장 활동 기록을 남겼다. 방 선생은 한국 독립당 당원이자 역시 임시의정원 의원이었던 남편 김관오와 함께 해방 이후에도 중국에 남아 선무 공작을 펼쳤고, 1948년 귀국 후에는 백범의 한국 독립당에서 핵심역할을 담당했다. 1963년 건국훈장 독립장을 받았으며 1979년 5월 4일 향년 75세로 별세했다.

◇ 김효숙 의원

김효숙(1915∼2003) 선생은 1941년 10월 13일 강원도 대의원에 당선됐다. 평안남도 용강에서 독립운동가 부부 김봉준과 노영재의 딸로 태어난 김 선생은 상하이 임정에서 설립한 인성학교를 마치고 광둥성(廣東省)에서 대학을 졸업했다.

1937년 중일전쟁 당시 난징(南京)에서 한글 교사로 활동했으며 1940년 한국혁명여성동맹 부회장에 선출됐다. 1944년에는 민족혁명당 감찰위원이 됐고 이후 광복군으로 활동했다.

1990년 건국훈장 애국장을 받은 김 선생은 2003년 3월 25일 88세로 세상을 떴다. 유해는 대전현충원에 안장됐다.

◇ 지경희 의원

지경희(1910∼미상) 선생은 1942년 함경도 대의원으로 선출됐다.

지 선생은 1943년 제35회 임시의정원 회의록에는 함경도 대의원 보궐 선거 당선자로, 1945년 4월 11일 회의록에도 함경도 의원으로 기록이 남아있다. 이밖에 민족연합전선의 성격을 띤 독립운동단체 민족혁명당의 당원이었던 것 외에는 자세한 활동 내용이 전해지지 않고 있다. 사망 연도나 묘소도 알려져 있지 않다.

◇ 신정완 의원

마지막 여성 의원 신정완(1917∼2001) 선생은 1943년 10월 전라도 대의원으로 선출됐다. 독립운동가이자 광복 이후 제헌국회 부의장을 지낸 해공(海公) 신익희 선생의 딸로 3·1운동후 상하이로 망명해 조선민족혁명당원으로도 활동했다.

신 선생은 광복 후 서울에서 한성화교학교, 숙명여고 등에서 중국어를 가르쳤다. 1990년 건국훈장 애국장을 받고 2001년 서울에서 84세로 별세해 대전현충원에 안장됐다.

ohyes@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스