50년 가까이 5천개 관정 뚫어 난개발…지하수위도 낮아져

지하수 함양률 46.1%→44.5%→40.6%로 점차 감소 "위기 직면"

[※ 편집자 주 = 땅속으로 흘러 들어간 빗물이 오랜 기간 화산섬 제주의 천연 암반에 의해 깨끗하게 걸러져 만들어진 물이 바로 제주 지하수입니다. 물이 귀한 섬이었던 제주에서 지하수는 삶을 영위하게 해주는 생명수이자 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 자산입니다. 그러나 과도한 개발과 가뭄, 부적절한 가축 분뇨 처리로 수질이 악화하면서 제주 지하수는 위기에 처해 있습니다. 연합뉴스는 오는 22일 '세계 물의 날'을 맞아 위기에 직면한 제주 지하수 문제를 진단하고, 청정한 수질과 수량을 유지하기 위한 대안을 짚어보는 기획기사 3건을 일괄 송고합니다.]

(제주=연합뉴스) 변지철 기자 = "하늘이 울어야 땅이 산다."

제주와 같은 화산섬인 미국 하와이의 속담이다. 지구상의 모든 '생명'에게 꼭 필요한 '물'이 하늘에서 비롯된다는 뜻이다.

제주 지하수는 대기 중의 수분이 눈이나 비와 같은 형태로 내려 땅속으로 스며들어 생성된 것이다.

최근 30년간(1988∼2017년) 제주의 연평균 강수량은 1천144.4∼1천963.1㎜로, 지역·고도에 따라 편차가 있지만, 제주는 국내 최대 다우지다.

제주도는 화산섬의 특성상 대부분 화산암류와 화산회토로 이뤄져 있어 빗물이 지하로 스며들기 좋은 지질구조를 갖췄다.

제주는 평균 2∼3m 두께의 용암층과 퇴적층이 시루떡처럼 겹겹이 쌓인 지층구조를 이루고 있다.

마치 섬 자체가 거대한 천연 정수기와 같은 역할을 한다.

빗물은 용암층의 틈을 따라 천천히 이동하면서 모든 불순물이 깨끗하게 걸러진다.

그렇다면 이러한 과정을 거쳐 생산되는 제주 지하수 양(지하수 함양량)은 얼마나 될까?

20년간(1998∼2017년) 강우자료를 분석한 결과 연평균 제주 지하수 함양량은 16억360만t이다.

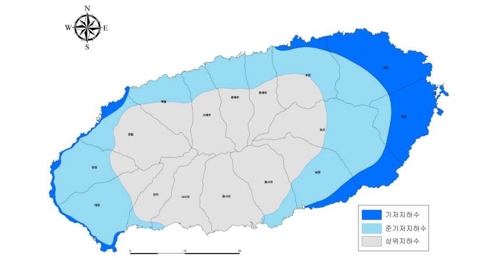

이는 제주 전역에 내린 강수량의 총량인 연평균 수문총량(39억5천213만t)의 40.6%로, 우리나라 내륙지방의 지하수 함양률(약 18%)을 훨씬 웃돈다.

지하수가 되지 못한 나머지는 증발해 대기중으로 사라지거나(증발산량 34.88%), 지표면을 통해 유출(지표유출량 24.54%)돼 바다로 흘러간다.

제주 지하수의 나이도 관심의 대상이다.

빗물이 땅속에 스며들어 걸러져 지하수가 되고, 지층의 경사를 따라 다시 해안지역으로 배출되기까지 시간이 곧 지하수의 나이가 된다.

제주도에서 지난 2001년 미국 유타대학에 의뢰해 프레온 가스 분석방법을 이용해 분석한 결과 제주 지하수의 평균 연령은 16년인 것으로 조사됐다.

우리가 마시는 '제주삼다수'의 평균 나이는 18년, 제주도 서부 지역에는 50년 이상 된 지하수도 발견됐으며, 영실계곡의 용천수는 1년으로 나오는 등 지역에 따라 지하수 연령이 큰 차이를 보였다.

◇ 50년 가까이 5천개 관정 개발…지하수 '펑펑'

땅속 깊이 꼭꼭 숨어버린 지하수의 존재를 모르던 옛 제주의 사람들에게 물은 너무나 귀한 존재였다.

간혹 지하수가 불투수성의 화산암층을 따라 흐르다가 지층의 틈을 통해 지표면으로 나오는 경우가 있는데, 사람들은 이 용천수가 솟아 나오는 해안가를 따라 마을을 이뤄 생활했다.

부녀자들은 아침저녁으로 물허벅(약 20ℓ 물이 들어가는 물동이)을 지고 10리(약 4㎞)나 떨어진 용천수까지 찾아가 물을 길어와야 했다.

이러한 불편은 1960년대까지 이어졌다.

물 부족 문제를 해결하기 위해 1967년 제주도 수자원개발 기본구상에 따라 본격적으로 상수원 개발사업이 시작됐고, 1970년대 들어 지하수 관정 개발사업이 병행 추진됐다.

비로소 오랜 시간 부녀자들과 애환을 같이 했던 '물허벅'은 역사 속으로 점차 사라졌다.

1972년부터 생활·농업용으로 이용하기 위한 다목적 지하수 관정 개발사업이 본격 추진돼 1979년까지 지하수 관정 124공이 생겨났다.

그러나 행정기관 주도로 이뤄지던 지하수 관정 개발이 관광호텔, 여관, 목욕탕, 농업용 등 개인용도로 무분별하게 이뤄지면서 지하수 고갈 또는 지하수 함양지역에 해수 침투 가능성 등 난개발에 대한 우려의 목소리가 터져 나왔다.

지하수 개발을 규제할 수 있는 법적인 제도가 전무해 누구나 마음만 먹으면 지하수를 개발할 수 있었기 때문이었다.

지하수 개발 규제를 위한 관계법 개정 등 대책이 뒤늦게 만들어지면서 부랴부랴 지하수 관정 양성화 신고를 받은 결과 1993년 1월까지 3천169개의 관정이 신고됐다.

이후 제주에 4천970여개 관정이 개발된 것으로 조사됐으며, 수질검사 결과 기준초과 등 이유로 일부가 원상 복구되면서 2017년 말 기준 4천818개 관정(공공관정 1천389공, 사설관정 3천429공)이 허가된 상태다.

50년 가까이 지하수 개발이 이뤄지는 동안 지하수 관정이 5천개가량 생겨난 셈이다.

지하수를 펑펑 사용하다 보니 조금씩 이상 조짐이 나타나기 시작했다.

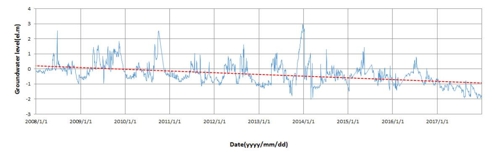

장기간 측정된 지하수위 시계열 자료를 사용해 지하수의 변화추세를 분석해 보면, 2001∼2011년 동안은 지하수 높이가 감소·증가·유지추세가 고르게 나타났다.

그러나 2012∼2017년 기간에는 모든 유역에서 지하수 높이가 감소추세로 변했다.

또한 지난 1993년, 2003년, 2012년, 2018년 조사에서 지하수 함양률을 비교해 보면 각각 44%(1993년), 46.1%(2003년), 44.5%(2012년), 40.6%(2018년) 등으로 최근 들어 감소하고 있음을 알 수 있다.

도는 최근 10년간 가뭄 발생 횟수의 증가, 강우 패턴의 변화 등 영향으로 지하수위가 감소하고 있는 것으로 판단하고 있다.

게다가 제주도의 시가지화 지역이 2010년 118.22㎢에서 2015년 136.6㎢로 16% 증가하는 등 도로와 같은 불투수성 표면이 늘어나면서 빗물이 지하로 스며들지 못하고 하수구를 통해 바다로 빠져나가기 때문에 지하수 함양률이 줄어든 것으로 보고 있다.

※ 기사에 사용된 각종 통계자료와 내용은 제주도가 한국수자원공사와 제주연구원에 용역을 맡겨 지난해 11월 확정한 '2018∼2027 제주도 수자원관리종합계획', 학술세미나 자료인 '제주의 물·세계의 물 도민의 자산', '제주도 지하수의 특성과 수자원관리' 등을 참고했습니다.

bjc@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스