홍순구 순천향대 교수, '조형미디어학' 학술지 발표

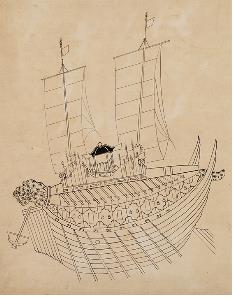

(아산=연합뉴스) 이은중 기자 = 이순신 종가에서 전해지던 충남 아산 현충사 소장 작자 미상의 '귀선(거북선)도'는 1747년 112대 삼도수군통제사 이언상의 '귀선'이라는 주장이 나왔다.

이 같은 주장은 순천향대 홍순구(디지털애니메이션학과) 교수에 의해 제기됐다.

이 교수는 뒷받침할 연구결과를 '1747년 이언상 거북선과 임진왜란 이순신 거북선의 원형'이란 제목으로 조형미디어학 학술지 22-2호(5월 30일 자 발행 예정)에 발표한다.

홍 교수는 "이언상의 귀선도는 1795년 이충무공전서의 통제영 귀선과 전라좌수영 귀선보다 48년 이전의 귀선"이라며 "3층 개판의 전안과 2층 패판의 구조는 임진왜란 이순신 거북선에서 그대로 계승된 구조로, 사실상 이충무공전서의 귀선 못지않게 사료적 가치가 높다"고 밝혔다.

이언상은 덕수 이씨 이순신의 5대 후손이다.

1747년 통제사로 수군 조련을 위해 귀선의 장대를 꾸미면서 '귀선도'를 작성했을 것이라는 게 홍 교수의 설명이다.

홍 교수는 "이순신 거북선의 3층 개판에서는 활과 황자총통을 같이 사용했기 때문에 현재 복원된 1592년 거북선 모형 및 복원도의 3층 개판에 동그란 형태의 포 구멍만 뚫려 있거나 1592년 당시에 사용하지 않았던 조총을 쏘는 원형의 작은 구멍으로 복원된 거북선은 고증에 오류가 있다"며 "전라좌수영 귀선의 패판구조는 이순신 거북선의 패판구조와 전혀 관계가 없다"고 지적했다.

그는 "1604년에 그려진 해전기록화 당포전양승첩지도의 분석으로 1592년 이순신 거북선의 좌우 현 측의 패판은 18개이며, 2층 패판은 천자·지자·현자총통을 쏘는 원형의 포안과 장방형의 패문구조로 돼 있고, 노는 좌우 모두 12개로 전·후진 노 젓기가 가능한 공간구조로 설계됐다"고 주장했다.

그러면서 "이순신 거북선의 선형은 상하 대칭의 '오뚝이 구조'로 심한 충돌에도 전복되지 않고, 개판의 전후좌우 사다리꼴 구조는 공기의 저항을 최소화해 빠른 속도로 이동할 수 있는 과학적인 구조가 적용돼 있다"고 덧붙였다.

이순신 거북선의 철갑 여부에 대해 홍 교수는 "거북선 개판에는 불의 공격을 막기 위해 얇은 철판을 덮고 그 위에 칼 송곳을 꽂았다"고 설명했다.

거북선 개판 위를 철판으로 덮었다는 기록이 사료에 전해지지 않은 이유로는 "이순신의 거북선은 1592년 전라좌수영에서만 건조된 비밀무기였기 때문에 상세한 기록을 남기지 않았다"는 것이다.

또 "임진왜란 이후 조선의 수군은 활을 버리고 조총과 화포로 무장하면서 먼 거리에서도 전투가 가능해져 거북선 개판에 철판을 씌우거나 칼 송곳을 꽂고 적진 속으로 파고들어 근접전을 할 필요성이 없어져 철갑이나 칼 송곳은 계승되지 않았다"고 밝혔다.

홍 교수는 "해군사관학교와 전국의 박물관에 전시된 거북선은 조선 시대에 존재하지 않는 오류로 만들어진 결과물로, 이순신 거북선의 역사교육과 원형을 왜곡시켜 대책이 절실한 실정"이라고 지적했다.

홍 교수는 2009년부터 3차원 컴퓨터 시뮬레이션 연구방법으로 6편의 이순신 거북선 구조와 전술에 대해 연구논문을 발표했다.

jung@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스