운동·인지학습 등 치매 지연·억제에 도움…젊을때부터 관리

(서울=연합뉴스) 강애란 기자 = 치매국가책임제가 시행된 지 2년이 지났지만 여전히 조기 진단과 예방에 대한 관심은 부족하다는 지적이 나왔다.

7일 전문가들은 대다수의 사람이 치매에 대한 불안감과 두려움을 갖고 있지만 정작 치매 치료에 대한 인식은 부족하다고 지적했다.

치매는 크게 나이가 들면서 다양한 원인으로 뇌 기능이 손상돼 나타나는 노인성 치매와 뇌혈관 질환에 의해 뇌 조직이 손상을 입어 나타나는 혈관성 치매로 구분된다.

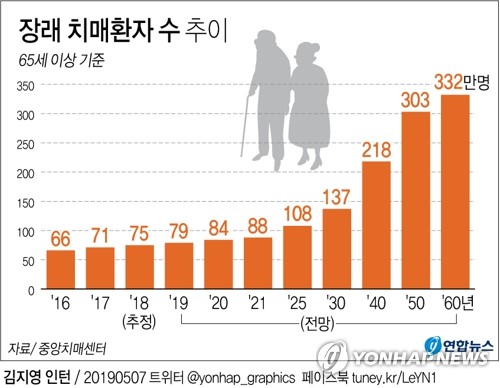

세계적으로 65세 이상 노인에서 5∼10%의 유병률을 보인다. 중앙치매센터에 따르면 지난해 우리나라 65세 이상 치매 환자는 74만8천945명에 달한다. 2060년에는 환자가 332만여명으로 늘어날 것으로 추정된다.

무엇보다 치매는 자연스러운 노화 과정이라고 생각하는 인식 때문에 진단이 늦어지는 경우가 많다. 대체로 치매는 50∼60대에 발병해 5∼10년에 걸쳐 서서히 진행되기 때문에 초기에 증상이 나타나도 모르고 지내기 쉽다.

나이가 들면 인지기능이 떨어지기 때문에 누구나 깜빡깜빡 잊어버리는 건망증이 생기지만 이런 기억력 감퇴는 치매와 다르다. 대표적으로 기억력 감퇴는 비슷한 의미를 알려주면 결국 기억해낸다는 점에서 치매와 차이가 있다.

하지만 이를 정확하게 구분하기 어렵기 때문에 인지능력 저하가 의심되면 바로 치매 클리닉이나 신경과 진료를 통해 진단을 받아야 한다는 게 전문가들의 지적이다.

치매 전 단계인 경도인지장애의 경우 정기적인 추적관찰 및 운동, 인지학습, 위험인자 치료, 가족과 사회 속에서의 적극적 활동 등을 통해 치매 발현을 지연시키거나 억제할 수 있다.

양동원 서울성모병원 신경과 교수는 "예전보다 기억력이 떨어진다고 느낄 때 용기를 내서 병원에 와야 한다"며 "많은 환자가 이미 증상이 상당 부분 진행된 상태로 늦게 병원을 찾아 적절한 치료 시기를 놓치는 경우가 많다"고 말했다.

양 교수는 "치료의 목적은 치매로 점점 진행되는 것을 막고, 남아있는 기능을 극대화하는 것"이라며 "정기적인 검진을 받고 약물치료를 시작하는 등 적극적인 관리가 필요하다"고 설명했다.

또 젊은 연령층의 치매는 간과하기 쉬운데 유전자 이상에 의한 가족성 알츠하이머병은 30∼40대에 나타날 수도 있어 주의가 필요하다.

젊을 때부터 치매에 대한 올바로 인식하고 예방을 위한 생활습관을 갖는 것이 중요하다.

규칙적인 운동과 혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연 같은 혈관성 위험인자를 교정하는 것이 기본적인 예방법이다.

또 TV 시청보다는 독서와 같이 뇌를 많이 이용할 수 있는 활동과 긍정적이고 적극적인 생활 태도, 가족과의 관계 유지 등도 도움을 준다.

aeran@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스