中관리들 "페덱스 배송 착오는 안보문제"…화웨이 압박에 응수 해석

美겨냥 '외국기업 블랙리스트' 선정 암시…희토류 카드 공개 압박

비자 신청자 'SNS 계정' 조사하겠다는 미국에 中 네티즌 반발 커져

(베이징=연합뉴스) 심재훈 특파원 = 미·중 양국이 지난 1일을 기해 보복 관세를 본격적으로 부과하며 전면전에 돌입하자 중국이 미국 대표 운송업체인 페덱스를 압박하고 희토류 카드마저 언급하며 대반격에 나섰다.

또한, 미국이 중국의 정보통신기업 화웨이(華爲)를 벼랑 끝으로 몰면서 중국을 압박하자, 중국은 미국을 대놓고 겨냥한 '블랙리스트 기업' 제도까지 도입하기로 하는 등 미·중 양국이 보복의 악순환을 거듭하는 분위기다.

3일 신화통신 등에 따르면 중국 우정당국은 미국 운송업체 페덱스가 화웨이 화물의 목적지를 바꾸는 오류를 범하자 이례적으로 직접 나서 강한 불만을 표명하며 전면 조사에 나섰다.

일개 민간 운송업체의 택배 배달 오류 사안에 대해 중국 당국이 대대적으로 동원된 것은 사실상 이번이 처음이라 미·중 무역전쟁에 따른 보복의 일환이라는 분석이 많다.

페덱스는 화웨이가 지난달 19∼20일 일본에서 중국 화웨이 사무실로 보낸 화물 2개를 미국 테네시주 멤피스 페덱스 본부로 잘못 보낸 것으로 알려졌다.

마쥔성(馬軍勝) 중국 우정국장은 지난 2일 페덱스 사건과 관련해 "어떤 택배 기업이든지 중국 법을 지켜야 하며 중국 기업과 사용자의 합법적인 권리를 침해해서는 안 된다"고 강조했다.

마 국장은 최근 페덱스가 중국 내 규정을 어겨 관련 부처의 조사를 받기로 했다는 점을 확인하면서 "정확한 주소에 배달을 못 할 경우 사용자에 피해준 것이기 때문에 우정국에서 조사할 권리가 있다"고 주장했다.

그는 "이번 페덱스에 대한 조사는 중국의 택배 시장 질서를 유지하고 중국 기업과 사업자의 권익을 지키며 중국의 통신 안보와 경제안보를 지키는 데 도움이 된다"고 강조했다.

왕서우원(王受文) 중국 상무부 부부장 겸 국제무역협상 부대표도 페덱스 사건에 대해 중국 법을 어기면 조사를 받는 것은 당연하다면서 "외국 투자자들은 반드시 중국 법을 지켜라"라고 목소리를 높였다.

한 걸음 더 나아가 중국 정부는 지난달 31일 자국 기업의 권익을 침해한 외국 기업에 블랙리스트를 작성하겠다고 밝힌 데 이어 미국을 겨냥한 것임을 보여주는 구체적인 지침까지 공개했다.

즈류쉰 중국 상무부 안보 및 관제국장은 블랙리스트 지정 요건으로 중국 업체를 봉쇄하거나 부품 공급을 중단 또는 차별하는 외국 기업 및 조직, 개인을 지칭했다.

이어 중국 기업 또는 관련 사업에 실질적 손해를 끼쳤는지와 중국의 국가 안보 위협 및 잠재적 위협 초래 등을 고려하기로 해 사실상 미국에 대한 보복 조치임을 분명히 했다.

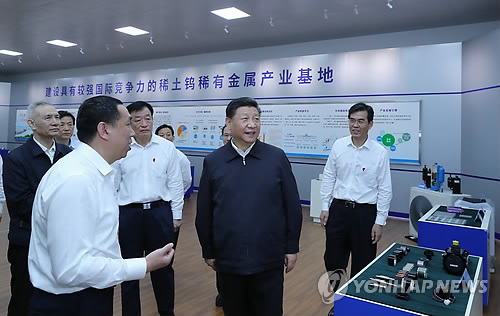

더욱 주목할 점은 중국 고위관리가 미국의 아킬레스건인 희토류의 수출을 제한해 미국을 압박할 수 있다는 점을 공개적으로 천명했다는 점이다.

왕서우원 상무부 부부장은 중국의 희토류 수출 제한 여부에 대해 "중국은 전 세계에서 희토류가 가장 풍부한 국가로, 희토류가 필요한 다른 나라의 수요를 만족시킬 의향이 있다"고 밝혔다.

왕 부부장은 "다만 중국에서 수출한 희토류로 만든 제품을 가지고 중국의 발전을 저해하는 행위는 받아들일 수 없다"며 미국을 정조준했다.

중국은 세계 희토류 생산의 약 80%를 차지하고 있으며 정제된 형태의 희토류는 비중이 더 높다. 미국은 첨단 전자제품과 군사 장비 등에 쓰이는 희토류를 중국에 의존하고 있다.

아울러 최근 미국의 규정 강화로 인해 미국 비자를 신청하는 중국인들은 지난 5년 동안 어떠한 소셜미디어 플랫폼을 이용했는지 등 에 관한 명세를 제출해야 해 중국 네티즌의 불만도 커지고 있다.

중국인 네티즌은 웨이보(微博·중국판 트위터) 등에 "미국인이 중국 들어올 때도 트위터나 페이스북 등 모든 걸 제출하도록 해야 하는 거 아니냐"는 항의성 댓글을 올리고 있다.

이와 관련해 주미 중국 대사관은 "중국인들이 미국 비자를 신청할 때는 관련 법규를 준수하고 사실대로 출국 목적을 기재하며 필요한 자료를 제출해야 한다"면서 "특히 미국에 도착한 뒤 비자 종류에 맞지 않는 활동을 해서는 안 된다"고 주의를 당부했다.

president21@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스