2050년 韓 의무복지지출 GDP대비 10%…日 고령자 사회보장지출 GDP 대비 22%

(세종=연합뉴스) 이 율 기자 = 한국이 전 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화되면서 복지분야 의무지출도 급격히 늘어날 것으로 전망됐다.

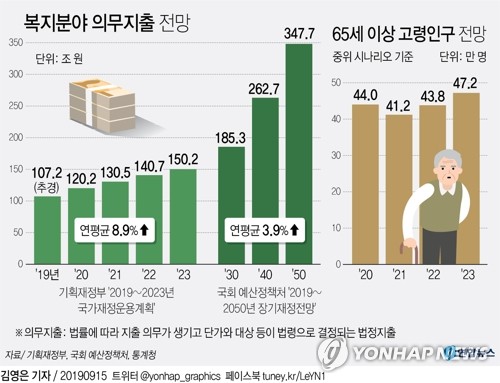

정부는 4년 후 복지분야 의무지출이 150조원으로 40조원 늘어날 것으로 내다봤고, 국회 예산정책처는 2050년이 되면 그 규모가 국내총생산(GDP)의 10%인 350조원으로 늘어날 것으로 예상했다.

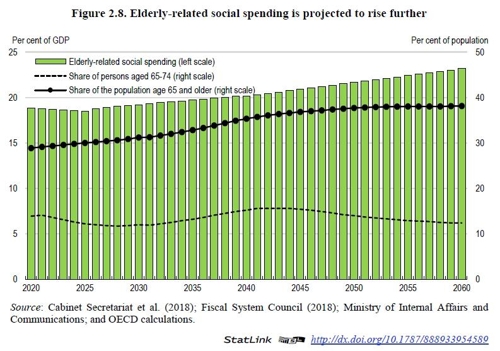

우리보다 20여년 앞서 고령화가 진행 중인 일본은 2050년에 고령자 관련 사회복지지출이 GDP의 21.7%까지 늘어날 전망이다.

15일 기획재정부가 국회에 제출한 '2019∼2023년 국가재정운용계획'을 보면, 정부는 우리나라 복지분야 법정지출이 올해 106조7천억원(본예산 기준)에서 2023년 150조2천억원으로 40조원(연평균 8.9%) 가까이 늘어나는 주된 요인 중 하나로 저출산·고령화로 인한 인구 구조변화를 꼽았다.

기초연금의 단계적 인상, 국민연금을 포함한 4대 공적연금의 수급자 증가 등으로 인한 의무지출이 지속해서 증가하고 있기 때문이다.

통계청의 인구추계(중위 시나리오 기준)에 따르면 65세 이상 고령인구는 올해까지는 연평균 30만명대 수준으로 늘었지만, 2020년에는 44만명, 2021년 41만2천명, 2022년 43만8천명, 2023년 47만2천명 등으로 증가 폭이 확대된다.

국회 예산정책처는 앞서 '2019∼2050년 장기재정전망' 보고서에서 우리나라의 복지분야 의무지출이 올해 107조원에서 2030년 185조3천억원, 2040년 262조7천억원, 2050년에는 347조7천억원으로 연평균 3.9%씩 급격히 늘어날 것으로 전망했다.

GDP 대비로는 올해 5.7%에서 2050년에는 10.4%로 늘어난다는 전망이다. 증가속도는 총지출의 연평균 증가율(2.5%), 의무지출의 연평균 증가율(3.1%)을 크게 상회하는 수준이다.

이는 우리나라의 총인구 대비 65세 이상 고령인구 비중이 올해 14.9%에서 2025년 20.1%로 초고령 사회에 진입한 후 지속적으로 늘어나면서 2050년에는 전체의 3분의 1을 초과하는 38.5%에 달할 것이라는 추산을 전제로 한 전망이다.

유엔에 따르면 65세 이상 고령인구가 총인구의 7% 이상을 차지하면 고령화 사회, 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회로 진입한다.

우리나라는 2000년 고령화 사회에, 2017년 고령사회에 진입한 바 있다.

복지분야 의무지출이 급증하는 배경에는 ▲ 국민연금의 연금수급자 수 증가로 연금급여액(올해 23조원→2050년 160조원·연평균 6.4%) 급증 ▲ 건강보험·노인장기요양보험 등의 보장성 강화와 고령화로 인한 급여비 증가(올해 24조원→ 2050년 60조원) ▲ 노인인구 증가의 영향으로 기초연금과 기초생활보장(올해 30조→2050년 57조) 증가 등이 있다.

이에 따라 통합재정수지는 올해 7조6천억원 흑자에서 내년 6조6천억원 적자로 전환한 뒤 2050년에 237조4천억원(GDP대비 -7.1%)으로 적자폭이 커질 것으로 예산정책처는 내다봤다. 국가채무는 2050년 GDP 대비 85.6%까지 늘어난다는 전망이다.

우리보다 20여년 앞서 고령화가 진행 중인 일본의 복지분야 의무지출 규모는 더욱 큰 것으로 추산된다.

일본은 1970년 고령화 사회에 1994년 고령사회에, 2005년에는 초고령사회에 진입했다.

경제협력개발기구(OECD)가 발간한 올해 일본경제보고서를 보면, 일본의 고령인구 관련 사회복지지출은 내년 GDP 대비 18.9%에서 2050년 21.7%로 확대될 전망이다.

일본의 고령인구 증가는 1992년부터 사회복지지출의 급격한 증가를 초래했고, 일본의 지난해 GDP대비 일반정부 부채비율은 OECD 최고 수준인 226%까지 상승했다는 게 보고서의 설명이다.

OECD는 일본에 재정의 지속가능성을 높이기 위해 지출 축소, 세수 증대를 포함한 종합적인 재정건전화 계획을 수립해야 한다고 권고했다.

또 기업이 법정 퇴직 연령을 정할 수 있도록 하는 권한을 폐지하고, 연령상 차별을 금지하는 법령을 강화하는 한편, 고용과 교육에 있어서 여성차별 방지대책을 강화하라고 권고했다.

박상준 일본 와세다대 교수는 최근 발간한 저서 '불황탈출'에서 "1991년 일본의 정부부채는 GDP 대비 약 50%였으나 2000년에 100%를 넘었고, 200%가 되기까지 걸린 시간은 11년에 불과하다"면서 "재정건전성을 회복하기 위한 시도가 여러 번 있었지만, 번번이 실패로 끝난 것은 경기가 나쁠 때는 어떤 수단을 써도 정부지출을 초과하는 조세수입을 얻는 게 불가능했기 때문"이라고 말했다.

그는 "일본 재무성은 정부부채가 지난 20년간 걷잡을 수 없이 증가한 가장 큰 원인으로 경제성장은 예상보다 저조했지만, 고령화는 예상보다 빠르게 진행됐기 때문에 사회보장지출이 기하급수적으로 증가한 점을 꼽는다"면서 "사회보장기금의 적자를 정부 예산으로 메우다 보니 부채가 늘 수밖에 없었던 것"이라고 설명했다.

그는 "일본 정부가 그동안 GDP 대비 200%가 넘는 부채에도 버틸 수 있었던 것은 정부부채 대부분을 일본인들의 예금을 원천으로 한 일본 국내 금융기관이 매입했기 때문"이라며 "일본 가계의 순금융자산은 일본 GDP의 250%를 뛰어넘는 규모지만, 한국은 GDP의 100%를 겨우 넘는 정도여서 정부부채가 GDP대비 70%만 돼도 안전성에 빨간불이 켜질 것인 만큼 효율적으로 정부예산을 집행해야한다"고 강조했다.

yulsid@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스