중국 정부 단속 강화 속 여전히 가짜 명품 판매 성행

명품과 똑같은 재질에 주문 제작까지…"진품 구별 어려워"

코로나19 영향 온라인 가짜 명품숍 인기…골프채도 인기

(베이징=연합뉴스) 심재훈 특파원 = 중국에서 살면서 알게 모르게 가장 많이 접하는 게 바로 가짜 명품이다.

피하려고 해도 피하기 쉽지 않다.

겨울철이 되면 베이징의 거리에는 이탈리아 명품 브랜드 몽클레르와 패딩 브랜드 캐나다 구스나 노스페이스가 중국인들의 국민 겨울 점퍼라고 불릴 정도로 입고 다니는 걸 흔하게 볼 수 있다.

그렇다면 과연 진짜 제품일까. 정답은 대부분 아니라는 것이다.

중국 정부가 나서 지식재산권 준수를 강조하면서 단속을 강화하고 있지만, 아직도 중국은 '짝퉁 천국'이다.

광둥(廣東)성을 중심으로 각지의 공장과 공방에서 의류, 가방, 시계, 액세서리 등 전 세계 모든 명품을 똑같이 위조해낸다고 한다. 심지어 '헤지스'와 같은 한국 브랜드도 중국에는 가짜가 넘쳐난다.

중국 온라인 쇼핑몰 타오바오(淘寶)를 통해서도 가짜 명품을 손쉽게 살 수 있고 이런 가짜만 전문적으로 취급하는 온라인 전용숍도 수천 개에 달한다.

이들은 위챗(微信·중국판 카카오톡) 등을 통해 회원을 모집해 특A급부터 B급까지 다양하게 가짜 제품을 판매한다. 종류는 에르메스, 샤넬, 루이비통, 몽클레르, 베르사체 등 끝이 없을 정도다.

심지어 본인이 사고 싶은 가짜 명품의 사진을 보내면 주문 제작해주는 곳까지 있을 정도다.

특A급의 경우 원래 명품 가격의 10% 정도 수준으로 가짜치곤 비싸지만, 전문가가 봐도 구별이 안 될 정도로 똑같다고 한다.이러다 보니 중국인 중에서 가짜 명품이 없는 사람은 별로 없는 편이다. 베이징에 사는 교민들 또한 이런 유혹에 빠지는 경우가 적지 않다.

베이징 교민 거주지인 왕징에 사는 교민 김 모 씨는 "중국에서 만드는 가짜 명품이라 무시했는데 요새 만드는 짝퉁은 정말 정교해서 진짜와 구별이 안 될 정도"라면서 "어떤 분은 명품보다 짝퉁이 더 질기고 품질이 좋다고 말하기도 한다"고 말했다.

반면 코로나19 사태로 중국의 오프라인 가짜 명품 가게들은 된서리를 맞았다.

베이징에서 가짜 제품을 파는 곳으로 유명한 A쇼핑몰은 코로나19 사태로 외국인의 중국 입국이 제한되면서 손님 발길이 뚝 끊겨 고사하기 직전이다.

평일에도 발 디딜 틈이 없던 이 쇼핑몰은 건물 리모델링까지 하면서 막대한 투자를 했는데 코로나19 사태로 영업난에 시달리다가 급기야 4층을 폐쇄하고 시계 등을 취급하는 가게들이 대거 축소 또는 폐점하고 있다.

반면 위챗 등을 통한 온라인 가짜 명품 숍에는 주문이 밀려들어 즐거운 비명을 지르고 있다.

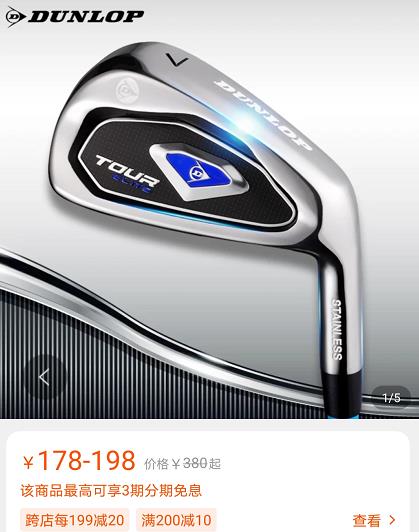

가짜 명품은 의류만 있는 게 아니라 골프채도 있다. 타이틀리스트 등 아이언과 드라이버 등도 실제를 똑같이 모방한 제품이 있어 골퍼들 사이에 인기다. 골프백을 포함해 세트 전체를 모두 사도 1천 위안(한화 17만5천원)도 안 한다.

최근 가짜 골프채 세트를 타오바오에서 샀던 한 골프 애호가는 "기존 아이언보다 가짜가 더 잘 맞는다"면서 "몇 번 치고 버리고 가도 남는 장사"라고 말했다.

중국 당국도 가짜 명품 단속에 골치를 앓고 있다. 워낙 큰 산업인데다 단속도 쉽지 않기 때문이다.

지난 3월 충칭(重慶) 경찰은 구찌와 루이뷔통 모조품을 온라인 생중계로 팔던 사람들이 체포되기도 했다.

중국 최대 전자상거래업체인 알리바바는 '짝퉁 소굴'의 오명을 벗기 위해 인공지능(AI) 기술을 이용한 위조품 적발 조치를 강화하고 있다.

알리바바는 AI 플랫폼을 업데이트해 명품의 진품과 짝퉁 로고를 식별할 수 있게 했다. 이 데이터베이스에는 500가지 럭셔리 제품 종류, 상표 100만 개를 저장돼있다.

이 시스템에 누적된 위조품 사진 샘플은 137억 장에 이르는데 중국국가도서관 소장 도서의 186배에 해당하는 양이다.

알리바바의 AI 플랫폼은 위조품으로 의심되는 제품이 발견되면 즉각 해당 제품의 링크를 차단한다.

한편, 지난해 코로나19 확산 속에 세계 명품 시장은 큰 타격을 받았지만 중국의 명품 매출은 3천500억 위안(60조원)으로 48%나 늘었다.

코로나19로 중국 소비자들이 해외여행을 할 수 없게 된 상황에서 자국 내의 럭셔리 제품 수요가 늘었기 때문이다.

president21@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스