퇴행성 암 종양서 새로운 유형의 수지상세포 발견

MHC 가로채 종양 세포 행세하며 T세포 자극

미국 MIT 연구진, 저널 '이뮤니티'에 논문

(서울=연합뉴스) 한기천 기자 = 암세포가 늘어나 종양을 형성하면 암 단백질(cancerous proteins)이 생성되기 시작한다.

T세포는 가끔 이런 단백질을 '외부 물질'로 식별해 커지기 전에 종양을 제거하기도 한다.

원래는 이렇게 되는 게 정상이다. 하지만 대부분의 암 환자에겐 이런 행운이 따르지 않는다.

암 종양이 T세포를 비활성 상태로 만드는 화학 신호 물질을 주변 환경에 분비하기 때문이다.

이런 '면역 회피' 전략이 먹혀 T세포가 무장 해제되면 암 종양은 걷잡을 수 없이 폭주한다.

항암 면역 분야의 많은 연구자가 이렇게 무기력해진 T세포를 재활성화하는 방법을 찾는 데 주력하는 이유가 여기에 있다.

미국 매사추세츠공대(MIT) 과학자들이, 보조 면역세포로 여겨지던 수지상세포(dendritic cells)를 이용해 탈진한 T세포를 재활성화하는 방법을 찾아냈다.

스테파니 스프랭어(Stefani Spranger) 교수 연구팀이 수행한 이 연구 결과는 지난 19일(현지 시간) 저널 '이뮤니티(Immunity)'에 논문으로 실렸다.

논문의 수석저자를 맡은 스프랭어 교수는 MIT 산하 '코흐 통합 암 연구소'의 일원이다.

스프랭어 교수는 "항암 면역 반응에서 수지상세포는 매우 중요한 역할을 하는 것으로 알려졌다"라면서 "하지만 어떻게 하면 수지상세포의 악성 종양 반응을 최적화할 수 있는지는 알지 못했다"라고 말했다.

이번 연구의 최대 성과는, 특정 유형의 수지상세포를 자극하면 암 면역치료 효과를 대폭 높일 수 있다는 사실을 확인한 것이다.

실제로 연구팀이 생쥐 모델의 수지상 세포를 자극하자 흑색종과 결장암 종양이 줄어들었다.

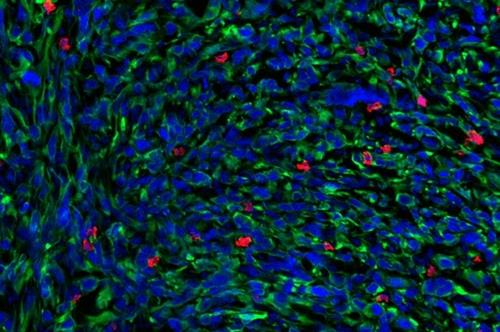

수지상세포는 원래 암 종양을 공격하는 유형의 T세포 활성화에 도움을 주는 것으로 알려져 있다.

문제는, 수지상세포에 여러 가지 하위 유형(subtypes)이 존재하는 데다 개별적으로 어떤 역할을 하는지도 잘 모른다는 것이다.

연구팀은 어떤 유형의 수지상세포가 암 종양을 성공적으로 제거하는 T세포 반응에 관여하는지 확인하는 걸 1차 목표로 잡았다.

스프랭어 교수팀은 생쥐 모델의 근육 종양에서, 특별한 개입이 없었는데 저절로 줄어든 종양 세포주(tumor cell line)를 발견했다.

생쥐 몸 안에 이식된 뒤 커진 진행성 결장암 종양과 이 종양 세포주를 비교했더니 T세포 반응에서 확연한 차이가 나타났다.

진행성 결장암 종양에선 T세포가 얼마 못 가 탈진 상태에 빠졌지만, 퇴행성 종양에선 T세포가 제 기능을 유지했다.

이들 두 종양 유형에선 수지상세포의 작용 특성도 다르게 나타났다.

수지상세포의 주요 기능 중 하나는, 암세포나 감염 세포와 같이 죽어가는 세포의 잔해를 포식한 뒤 단백질 조각을 T세포에 제시해 '위험 경보'를 울리는 것이다.

항암 면역에 관여하는 수지상세포 중 가장 잘 알려진 건, 암세포 제거 능력을 갖춘 T세포와 상호작용하는 DC1 타입(type)이다.

그런데 단세포 RNA 시퀀싱(염기서열 분석)을 해 보니, 저절로 줄어드는 퇴행성 종양에선 DC2 타입의 수지상세포가 T세포를 활성화했다.

DC2는 이전에 관찰되거나 보고된 적이 한 번도 없는 새로운 유형이었다.

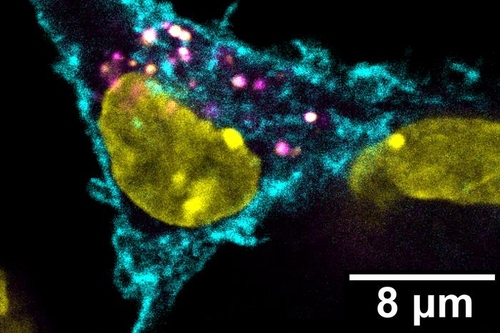

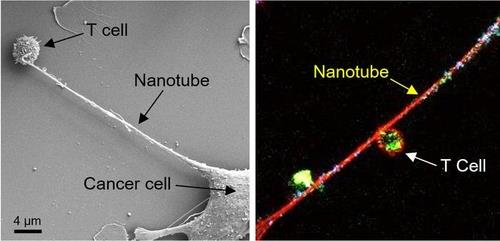

이 유형의 수지상세포는 세포 잔해를 삼키지 않고, 종양 세포의 MHC(주조직 적합성 복합체)를 가로채 자기 표면에 제시했다.

이렇게 종양세포 '가면'을 쓴 수지상세포가 더 강하게 T세포를 자극했다. T세포가 이런 수지상세포를 만나면 빠른 활성화 반응을 보이면서 종양 세포를 죽이기 시작했다.

DC2 형 수지상세포를 활성화하는 건 1형 인터페론으로 추정됐다.

바이러스가 인체에 침입했을 때 세포가 생성하는 신호 전달 물질이 인터페론이다.

진행성 직장암과 흑색종 종양에서도 DC2 수지상세포가 조금 발견됐지만, T세포 활성도는 매우 낮았다.

그런데 1형 인터페론을 투여하면 수지상세포의 자극을 받은 T세포가 활발하게 종양 세포를 공격했다.

지금도 일부 유형의 인터페론이 암 치료에 쓰인다.

하지만 인터페론이 온몸에 작용하면 많은 부작용이 따른다.

이번 연구에선 드러났듯이 1형 인터페론을 종양 표적에만 정확히 전달하거나 종양 세포 스스로 1형 인터페론을 생성하게 약으로 자극해야 기대한 효과를 볼 수 있다.

사실 대부분의 종양 세포는 소량의 인터페론을 생성하지만, 이 정도 갖고는 T세포가 활성화되게 수지상세포를 자극하지 못한다고 한다.

체내에서 인터페론이 너무 많이 만들어지는 것도 문제다. 심각한 세포 독성을 보일 수 있기 때문이다.

스프랭어 교수팀은 강한 T세포 반응을 일으키는 데 어느 정도 인터페론이 적당한지를 실험으로 확인할 계획이다.

그는 "인간의 면역계는 1형 인터페론 생성량의 미묘한 차이에 극적으로 다른 반응을 하게 타고났다"라면서 "이는 면역학적 관점에서 매우 흥미롭고 특별한 것"이라고 지적했다.

cheon@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스