대외경제장관회의서 대응책 논의…고로→전기로 전환·탄소포집 등 활용

본격시행전 전환기간 내 품목 확대 여부·간접배출 포함 조건도 변수

(서울=연합뉴스) 홍국기 기자 = 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)로 우리 주력 중 하나인 철강 등의 수출이 타격을 받을 것으로 전망되는 가운데 정부가 저탄소 생산 구조로의 전환을 통해 산업 경쟁력을 강화할 방침이다.

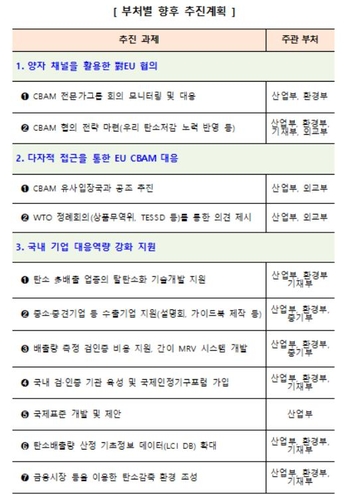

산업통상자원부와 기획재정부, 외교부, 환경부, 중소벤처기업부 등은 26일 정부서울청사에서 합동으로 대외경제장관회의를 개최해 EU CBAM 현황과 대응 방안을 논의했다.

CBAM은 온실가스 배출 규제가 느슨한 국가에서 생산된 제품을 EU로 수출하는 경우 해당 제품을 생산하는 과정에서 나오는 탄소 배출량 추정치를 EU 탄소배출권거래제(ETS)와 연동해 일종의 세금을 부과하는 조처다. 일종의 '탄소 관세' 개념이자 '유럽판 IRA'로 불리기도 한다.

EU는 내년 10월부터 2025년까지 2년3개월을 '보고 의무 부과 기간'(전환기간)으로 정하고 2026년부터는 CBAM을 본격 시행할 예정이다.

특히 철강은 상대적으로 우리나라의 EU 수출액이 크고, 탄소 배출이 많은 고로 공정의 비중도 높아 향후 수출에 큰 타격이 예상된다.

지난해 한국의 업종별 EU 수출액은 CBAM 적용 대상 품목 가운데 철강이 43억달러로 가장 컸으며 이어 알루미늄(5억달러), 비료(480만달러), 시멘트(140만달러) 등의 순이었다.

작년 기준 EU의 주요 철강 수입국 중 한국은 터키, 러시아, 인도, 우크라이나에 이어 다섯 번째를 차지했다. 또 한국의 철강 생산에서 고로와 전기로의 공정 비중은 68대 32로, 고로가 두 배 넘게 크다.

이에 정부는 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기법을 활용하고, 고로를 전기로로 전환하는 방법 등을 통해 철강업을 저탄소 생산 구조로 전환하기로 했다.

단기적으로 현 설비 조건에서 탄소 감축을 위한 기술 개발을, 중·장기적으로는 단계적으로 수소환원제철 공정 설계 기술 개발을 지원한다는 계획이다.

알루미늄 산업의 경우에도 투입재인 잉곳의 생산 공정에서 탄소 배출량이 매우 높아 향후 수출에 CBAM의 영향을 받을 수 있다. 한국은 잉곳을 말레이시아, 호주 등지에서 전량 수입 중이다.

이 밖에 EU는 전환 기간 내 플라스틱, 유기화학품을 CBAM 적용 대상에 포함할지 결정할 계획이다. 품목 확대 시 해당 업종의 수출에 악영향이 우려된다.

한국의 지난해 플라스틱과 유기화학품 수출액은 각각 50억달러, 18억달러에 달했다.

생산 공정에서 발생하는 탄소 직접 배출 외에 외부로부터 구매한 열·전기 사용에 의한 배출을 의미하는 '간접 배출'이 규제 대상에 포함된 것도 우리 기업들의 수출에 악재로 작용할 전망이다. 다만 이에 대한 '특정 조건'은 현재까지 발표되지 않은 상태다.

아울러 EU가 그간 역내 산업에 탄소 배출세를 내지 않게끔 조처한 '무상할당제'는 CBAM이 시행되는 2026년부터 2033년까지 8년간 가속적으로 축소돼 2034년에는 전면 폐지될 예정이다.

산업부 관계자는 "전환 기간 동안 품목 확대 여부와 간접 배출 포함 조건을 예의주시할 필요가 있다"며 "2033년까지 무상할당이 유지되는 동안 한국의 수출 실부담은 크지 않으나 EU ETS 무상할당 폐지 일정에 따라 우리의 인증서 구매 필요량이 점차 증가할 것으로 예상한다"고 설명했다.

정부는 CBAM 대응을 위해 EU와의 양자 채널 협의뿐 아니라 유사 입장국과 공조를 추진하는 등의 다자적 접근도 병행할 계획이다.

또 중소·중견기업의 CBAM 대응 역량 강화, 제품의 탄소 배출량 측정·검·인증 기초 인프라 확충, 금융시장을 통한 지속가능한 탄소 감축 환경 조성 등에도 범정부적으로 나서기로 했다.

redflag@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스