실종자 정보 별도 수신·행정구역 아닌 지역 범위로 발송 등 추진

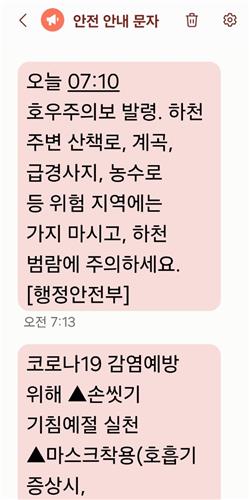

(서울=연합뉴스) 조성미 기자 = 시도 때도 없이 "삐~~" 울리며 코로나19 확진자 수를 전하는 바람에 눈총을 받았던 재난 문자.

국민적 피로도를 높이면 외면받겠지만 기술적·행정적 진화를 통한 재난 문자의 슬기로운 사용은 필요한 게 현실이다. 특히 9월에도 폭염 경보가 발령되는 지금과 같은 기상이변 상황에서는 더욱 그렇다.

오승희 한국전자통신연구원 책임연구원 등이 정보통신기획평가원(IITP) 웹진 '주간 기술 동향'에 기고한 글에 따르면 방송통신위원회의 지난해 조사에서 응답자 72.2%가 재해·재난 상황에서 필수적인 매체로 스마트폰을 꼽았다.

스마트폰 대신 TV가 가장 중요한 매체라고 꼽은 연령층은 70대밖에 없었다.

재난 상황의 정보 채널로 스마트폰이 독보적인 지위를 차지한 상황에서 과거에 경험해보지 못한 극한 재해에 대비하기 위한 재난 문자의 역할이 더 커졌다.

문제는 2020년 코로나19 이후 재난 문자 발송이 약 60배 이상 급증하고 발송 권한이 시군구로 확대되면서 지나치게 자주 오는 재난 문자를 차라리 수신하지 않겠다며 휴대전화 설정을 바꾸는 국민들이 늘었다는 점이다.

그러자 지난해부터 기존 시군구였던 송출 단위를 읍면동으로 세분화해, 같은 시군구에서 벌어졌다는 이유로 수신자와 그다지 관련 없는 기상이나 사고 상황이 무차별적으로 날아오는 일은 줄었다.

여기에다 경찰청이 보내는 실종자 관련 문자도 재난 안전 경보와 분리해 수신할 수 있도록 하는 방안이 추진되고 있다.

실종자 찾기에 관심이 없는 이들이 재난 경보까지 끔으로써 경보가 꼭 필요한 상황을 놓치는 일을 막기 위해서다.

또, 어린이, 노약자, 장애인 등이 재난의 종류와 위험도를 직관적으로 인지할 수 있도록 이미지를 함께 제공하는 방안도 기술 개발을 마쳤다.

오 책임연구원은 "재난 유형에 상관없이 순차적으로 제공하던 것에서 위급성에 따라 우선순위를 고려해 발송하는 방안을 모색하는 한편, 재난 상황에서 구조가 필요한 이의 위치 정보 등을 재난 문자에서 직접 답할 수 있는 기술 개발도 진행 중"이라고 전했다.

재난 문자에 첨부한 링크를 구조가 필요한 사람이 클릭한 뒤 메시지를 보내면 소방·경찰 등 구조 당국으로 전달되는 양방향 서비스가 개발되고 있다는 설명이다.

아울러 현재 읍면동 단위로 발신 대상을 선택하는 방식에서 다각형이나 원에 해당하는 영역으로 발송 대상 지역을 바꾸는 '지오펜싱' 서비스도 준비 단계에 있다.

이를 통해 행정 구역이 갈려 재난 문자가 필요한데도 가지 않거나 필요 없는 곳에 도달하는 문제를 막을 수 있다.

오 책임연구원은 "재난 문자의 잦은 발송으로 피로도가 높아지는 문제점에 직면한 상황에서 재난 '경보'와 '정보'를 구분해 수신자가 수신 범위를 설정함으로써 활용 효용성을 높이는 방안도 고민돼야 한다"고 제언했다.

csm@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

관련뉴스