2014년 증시 폐장까지 불과 4거래일 남았다. 시장참여자들은 이미 내년 초 시장 전망으로 시선을 돌리고 있다.

폐장일을 코앞에 둔 이 시기, 매년 반복해서 등장하는 증시용어가 있다. 1년 중 첫 달에 주가가 유독 많이 오르는 현상을 일컫는 '1월 효과'가 그것이다.

23일 금융투자업계에 따르면 미국 기업의 결산실적 발표가 1월에 대거 몰려있다는 점 그리고 상당수 펀드 포트폴리오의 재구성이 이 시기에 진행되는 점 등이 '1월 효과' 배경으로 꼽혔다.

따라서 '1월 효과'는 국내뿐 아니라 전세계 증시에서 발생하는 공통적인 현상으로 분석되고 있다.

국내 증시에선 특히 중소형주(株)의 연초 효과가 대형주보다 더욱 뚜렷한 것으로 나타났다. 2009년 이후 5년 동안 코스닥은 코스피 대비 1~2월 평균 각각 2.4%와 3.2% 포인트 초과 상승했기 때문이다.

2005년 1월부터 올해까지 10년간 1월에 코스피지수가 뛰어오른 경우는 절반인 5차례로, 50%의 확률에 그쳤다.

다만 직전 하반기 수익률이 상대적으로 가장 부진했던 업종들(하위 25%)의 경우 1월 평균 수익률이 10번 중 9번이나 코스피지수를 앞지른 것으로 집계됐다.

코스닥시장의 경우 2009년 이후 최근 5년 동안 1월 평균 지수 상승률이 2.6%를 기록, 같은 기간 코스피(0.2%)에 비해 2.4% 포인트 초과 상승했다. 2월 평균 상승률도 2.1%에 달해 코스피(-1.0%)를 압도했다.

대신증권 김영일 연구원은 이날 분석보고서에서 "이 뿐만 아니라 코스닥 초과 상승 확률도 1월과 2월에 각각 83%와 100%에 달했다"면서 "연초에 코스닥의 상대적 강세에 대한 통계적 신뢰도가 상당히 높은 상황"이라고 설명했다.

'연초 효과'를 기대하고 주식비중을 늘리기 좋은 시기는 언제일까.

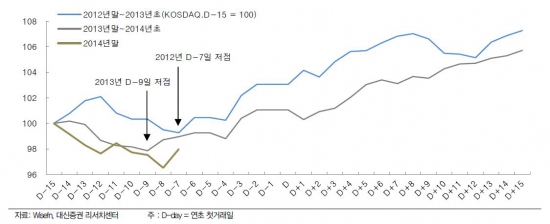

그는 "지난 2년을 돌아보면 연초 효과를 기대하고 코스닥 비중을 확대하기에 가장 좋은 시점은 폐장 전주였다"면서 "기간 패턴상 코스닥 매수 최적기는 영업일 기준 폐장 7~9일 전이었고, 이후 코스닥은 두 달 가량 추세적인 상승세를 보였다"고 강조했다.

올해도 코스피보다 코스닥 비중을 늘려놓는 것이 연초에 유리할 수 있다는 전망이다.

김 연구원은 "12월 중순 이후 글로벌 증시가 반등세로 바뀌면서 증시의 안도 랠리가 기대되는 상황이지만, 외국인 수급 원천인 글로벌 펀드 플로우가 여전히 비우호적"이라며 "이에 따라 대형주보다 중소형주, 코스피보다 코스닥이 수급상 유리할 것"이라고 조언했다.

한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com

[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] [기사보다 빠른 주식정보 , 슈퍼개미 APP] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지 �

관련뉴스