'아멘코너' 닮은 14~16번홀 도전욕 자극

긴 러프·빠른 그린…정확한 티샷이 관건

밀리거나 당기면 파세이브 쉽지 않아

[ 이관우 기자 ]

‘팔색조의 화려함에 감춰진 야수의 발톱.’

경기 안산시 대부도의 아일랜드CC(파72·6490야드)를 설명할 때 빼놓을 수 없는 수식어다. 아일랜드는 27홀 경기 내내 바다를 감상할 수 있는 수도권 유일의 링크스 코스다. 해송(海松)과 은빛 바다, 석양 등이 어우러져 사시사철 절경을 뽐낸다. 코스 설계자인 데이비드 데일은 “세계적인 명문 코스의 조건을 두루 갖췄다”며 “한국의 페블비치로 손색이 없다”고 말했다. 데일은 세계 100대 골프 코스 디자이너다.

경기 안산시 대부도의 아일랜드CC(파72·6490야드)를 설명할 때 빼놓을 수 없는 수식어다. 아일랜드는 27홀 경기 내내 바다를 감상할 수 있는 수도권 유일의 링크스 코스다. 해송(海松)과 은빛 바다, 석양 등이 어우러져 사시사철 절경을 뽐낸다. 코스 설계자인 데이비드 데일은 “세계적인 명문 코스의 조건을 두루 갖췄다”며 “한국의 페블비치로 손색이 없다”고 말했다. 데일은 세계 100대 골프 코스 디자이너다.하지만 만만하게 봤다간 금세 발톱을 드러내는 맹수가 된다. 러프가 길고 그린에는 잔주름이 많다. 웬만한 코스보다 5~6타가 더 나오기 일쑤다. 선수들에게도 언더파를 쳐보고 싶은 난코스로 알려졌다. 오는 25일 개막하는 비씨카드·한경레이디스컵 2015 대회가 아일랜드CC를 대회장으로 점찍은 이유다.

◆풍광에 넋놓다간 ‘와르르’

대회가 열리는 오션웨스트와 오션사우스코스에선 긴 러프와 짧은 러프, 페어웨이의 경계가 뚜렷하다. 선수 간 실력 차가 확연히 드러나도록 설계해 코스 공략이 까다롭다. 아일랜드CC에서 가장 최근 열린 대회(삼천리투게더오픈)의 평균 타수가 75.97타. 선수들이 라운드당 평균 4오버파를 쳤다는 뜻이다.

장타보다는 세컨드 샷하기 좋은 지점에 볼을 떨구는 정교한 컨트롤 샷이 유리하다. 티샷이 좌우로 조금이라도 밀리거나 감기면 파세이브를 하기 쉽지 않다.

더 중요한 것은 그린 공략이다. 그린 주변에 벙커가 집중적으로 배치됐기 때문이다. 아일랜드CC에서 우승한 경험이 있는 김세영(22·미래에셋)은 “벙커에 들어가지 않기 위해 티샷을 길게 친 뒤 가능한 한 쇼트 아이언이나 웨지로 홀컵을 공략하려 신경을 썼다”고 말했다.

가장 까다로운 홀은 전반 2번홀(파4). 최근 대회 평균 타수(4.42타)가 18개홀 가운데 제일 높게 나올 만큼 선수들이 애를 먹는 홀이다. 슬라이스가 나면 오른쪽 해저드에 빠지고, 감기면 OB(out of bound)가 날 확률이 높다. 그린 오른쪽과 왼쪽 모두에 넓은 벙커가 입을 벌리고 있다. 아일랜드 홀인 8번홀(파3)의 변수는 바람이다. 그린은 넓은 편이지만 맞바람이나 뒷바람이 갑작스럽게 불기도 해 클럽 선택이 쉽지 않다.

◆마스터스 닮은 ‘다이아 코브’

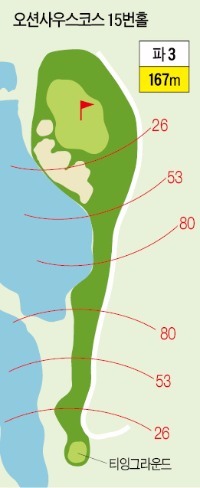

후반 홀인 오션사우스코스에는 아일랜드CC의 상징홀이 선수들의 도전욕을 자극한다. ‘다이아 코브(dia cove)’라는 이름이 붙은 14(파4), 15(파3), 16번홀(파4)이다. ‘다이아몬드처럼 빛나는 코브(바다의 일부가 육지로 들어간 만)’라는 뜻의 이 홀들은 마스터스 개최지인 미국 오거스타내셔널GC의 ‘아멘코너(11~13번홀)’를 본떠 아름다움과 까다로움이 공존하도록 설계했다. 화려하지만 함부로 가까이 할 수 없는 ‘장미 홀’인 셈이다. 하지만 공략법이 어느 정도 알려지면서 최근 경기에선 의외로 버디가 많이 나오기도 한다.

후반 홀인 오션사우스코스에는 아일랜드CC의 상징홀이 선수들의 도전욕을 자극한다. ‘다이아 코브(dia cove)’라는 이름이 붙은 14(파4), 15(파3), 16번홀(파4)이다. ‘다이아몬드처럼 빛나는 코브(바다의 일부가 육지로 들어간 만)’라는 뜻의 이 홀들은 마스터스 개최지인 미국 오거스타내셔널GC의 ‘아멘코너(11~13번홀)’를 본떠 아름다움과 까다로움이 공존하도록 설계했다. 화려하지만 함부로 가까이 할 수 없는 ‘장미 홀’인 셈이다. 하지만 공략법이 어느 정도 알려지면서 최근 경기에선 의외로 버디가 많이 나오기도 한다.조광희 아일랜드CC 실장은 “아마추어라면 타수를 줄이는 데 목적을 두기보다 바다를 감상하며 티샷하는 매력을 즐기기 좋은 홀”이라고 말했다.

15번홀은 180~200야드 안팎의 긴 파3홀로 운용되기 때문에 정교한 롱 아이언이나 하이브리드 샷에 공을 들여야 한다. 왼쪽으로 샷이 감기거나 짧으면 해저드와 깊은 벙커가 볼을 삼킨다. 안전하게 그린 주변 오른쪽 둔덕에 공을 떨군 뒤 홀컵 쪽으로 흐르도록 해 버디를 잡는 공략법도 구사할 만하다.

이관우 기자 leebro2@hankyung.com

[한경스타워즈] 4개월만에 수익률 100% 기록한 투자 고수들의 열전!! (6/19일 마감)

[이슈] 30대 전업투자자 '20억원' 수익 낸 사연...그 비법을 들어봤더니

[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한국경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스