유가하락 경고음 귀막고 해양플랜트 낙관론 매몰

설계기술 등 없는데도 불리한 계약방식 '도장'

경쟁사 상황에 과민…너도나도 '묻지마 수주'

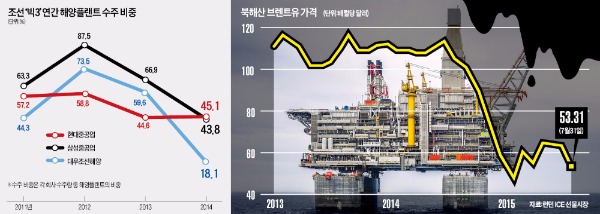

[ 도병욱 / 김보라 기자 ] 현대중공업과 삼성중공업, 대우조선해양 등 국내 조선 ‘빅3’는 2010년부터 지난해까지 해양플랜트사업을 ‘미래 먹거리’라고 평가했다. 기존 상선시장의 주도권이 중국으로 넘어가고 있는 시점에 한국 조선사만이 할 수 있는 사업이었기 때문이다. 일본과 중국의 조선업체도 복잡한 구조물인 해양플랜트사업에는 진입하지 못했다. 더구나 업계에서는 “해양플랜트는 석유 소비가 늘어나는 한 성장이 계속될 시장”이라는 인식이 팽배했다. 이런 전망에 맞춰 빅3는 앞다퉈 해양플랜트 중심으로 사업구조를 바꿨다. 그로부터 5년 뒤 빅3는 해양플랜트사업에서 수조원의 적자를 냈다.

▲여기를 누르면 크게 보실 수 있습니다

○불리한 계약도 감수

빅3가 해양플랜트사업에서 대규모 손실을 본 직접적인 이유 중 하나는 발주사와 맺은 계약방식이라는 분석이 지배적이다. 글로벌 석유회사들은 심해에 해양플랜트를 설치하겠다는 계획을 세우면서 조선 3사에 ‘럼섬턴키(비용 총액을 미리 정하고 시공사가 그 비용 내에서 설계 기자재구매 시공 등을 다 책임지는 계약)’ 방식을 제안했고, 빅3는 이 제안을 앞다퉈 받아들였다.

하지만 건조작업이 계속될수록 비용은 불어나기 시작했다. 한 번도 경험하지 않은 프로젝트를 하다보니 원가 계산조차 제대로 못했다. 한 조선업체 관계자는 “작업을 위해 인부들이 플랜트 상층부에 올라가는 데만 1시간 반이 걸릴 정도로 규모가 컸다”며 “결국 공정이 제대로 진척되지 않아 뒤늦게 200명이 타는 초대형 엘리베이터를 설치해야 했다”고 말했다. 당초 예상하지 못했던 비용이다. 당시 조선 3사는 기초설계 및 핵심 기자재 생산 능력을 보유하지 못했는데도 럼섬턴키 계약으로 수주를 했다.

조선업계가 이런 불리한 계약을 수용한 배경에는 시장에 대한 낙관적인 전망이 한몫했다. 2009년 금융위기로 유가가 치솟고 상선 발주가 줄어들자 조선업체들은 해양플랜트로 눈을 돌렸다. 상선을 건조하던 노하우를 활용해 해양플랜트를 만들면 된다는 판단에서였다.

○셰일 혁명 간과하고 사업비중 늘려

조선사들은 실제 매년 해양플랜트사업의 수주를 늘려나갔다. 그러나 미래 시장에 대한 예측에는 소홀했다. 2011년부터 셰일가스로 국제유가가 떨어질 것이라는 전망이 나오고 곳곳에서 경고음이 들려왔지만 조선사들의 낙관적 전망은 바뀌지 않았다. 박대영 삼성중공업 사장은 국제유가�?반 토막 나기 직전인 지난해 초에도 직원들에게 “해양 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 확보해야 한다”며 “해양설비 시장에서 지속적인 신제품 개발을 통해 확고한 선두주자로 자리매김하자”고 주문했다. 고재호 당시 대우조선 사장 역시 “해양시장도 경쟁은 치열하겠지만 일정 수준 유지될 것이란 전망이 많다”고 낙관론을 펼쳤다. 하지만 지난해 하반기 이후 해양플랜트 발주는 눈에 띄게 줄었다. 빅3끼리의 과당경쟁도 문제였다. 조선사 관계자는 “계약을 따내지 못하면 다른 2개 회사가 수주할 것이라는 걱정 때문에 더욱 공격적으로 영업했던 것은 사실”이라고 전했다.

해양플랜트의 미래에 대한 평가는 엇갈린다. 대우조선은 공식적으로 해양플랜트 비중을 줄이겠다고 밝혔다. 당분간 수익성이 보장된 상선에 집중하겠다는 뜻이다. 현대중공업 역시 지난해 하반기부터 상선시장에 힘을 쏟고 있다. 반면 삼성중공업은 최근 두 건의 대형 해양플랜트 사업을 수주하는 등 여전히 공격적인 행보를 이어가고 있다.

도병욱/김보라 기자 dodo@hankyung.com

[8/7] 2015 한경스타워즈 실전투자대회 개막 D-8

[이슈] 40호가 창 보면서 거래하는 기술 특허출원! 수익확률 대폭상승

관련뉴스