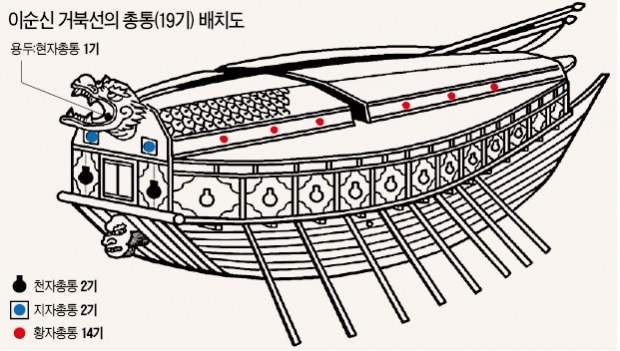

화약 많이 쓰는 천자·지자총통

배 전복 우려 2층 전면 배치

황자총통 14기는 좌우 설치

[ 박근태 기자 ]

임진왜란이 발발한 지 3주가 지난 1592년 6월14일. 전라좌수사 이순신은 선조에게 장계를 올렸다. “일찍부터 섬 오랑캐가 침노할 것을 염려하여 특별히 귀선(龜船)을 만들었습니다. 앞에는 용머리를 설치하여 입으로 대포를 쏘게 하고, 등에는 쇠 송곳을 심었으며 안에서는 밖을 내다볼 수 있으나, 밖에서는 안을 엿볼 수 없게 되어, 비록 적선 수백 척이 있다 하더라도 그 속으로 돌입하여 대포를 쏠 수 있게 된 것입니다.”

이 장계는 조카 이분이 기록한 이순신 장군 ‘행록’과 함께 거북선 복원의 실마리를 풀 몇 안 되는 기록이다. 1980년 해군사관학교는 이런 기록을 모아 복원을 시도했지만 임진왜란 당시 거북선처럼 바다를 달리게 하는 데는 실패했다. 이후 여러 차례 민간에서 복원이 이뤄졌지만 겉모습만 거북선일 뿐 실제 노를 저어 움직이는 배를 만들지는 못했다.

당시 해사의 총통 복원에 참여했던 채연석 과학기술연합대학원대(UST) 교수(전 한국항공우주연구원장·사진)는 15일 “전남 여수와 경남 통영 등에 복원된 거북선은 한결같이 배의 같은 층에 좌우로 포와 노를 설치했지만 좁은 공간과 배의 안전을 고려할 때 비과학적인 복원”이라고 지적했다. 채 교수는 오는 22일 대전 중앙과학관에서 열리는 ‘국제과학관 심포지엄’에서 16세기 세계에서 가장 강력한 전투함이던 거북선의 내부 구조와 화포 운용을 밝힌 연구 논문을 발표할 예정이다.

당시 해사의 총통 복원에 참여했던 채연석 과학기술연합대학원대(UST) 교수(전 한국항공우주연구원장·사진)는 15일 “전남 여수와 경남 통영 등에 복원된 거북선은 한결같이 배의 같은 층에 좌우로 포와 노를 설치했지만 좁은 공간과 배의 안전을 고려할 때 비과학적인 복원”이라고 지적했다. 채 교수는 오는 22일 대전 중앙과학관에서 열리는 ‘국제과학관 심포지엄’에서 16세기 세계에서 가장 강력한 전투함이던 거북선의 내부 구조와 화포 운용을 밝힌 연구 논문을 발표할 예정이다.이순신 장군의 유고 전집인 ‘이충무공전서’에 남아 있는 ‘전라좌수영 귀선도(龜船圖)’와 이씨 종가에 남은 ‘귀선도’를 종합해 보면 거북선은 본체 길이 65자(20.3m), 폭 25자(7.8m), 돛을 제외한 높이 16자(4.8m)로 추정된다. 그 안에는 천자·지자·현자·황자총통이 모두 19기 장착됐고, 노는 좌우 8개씩 16개가 설치됐을 것으로 추정하고 있다. 하지만 거북선 내부 구조는 2층설을 비롯해 3층설, 준3층설 등으로 학계 의견이 분분했다.

채 교수는 많은 화포를 운영하려면 거북선은 3층 구조를 이뤘을 것으로 분석했다. 당시 적함 격파에 사용된 길이 2.6m의 화살인 대장군전(大將軍箭)을 천자총통으로 쏘려면 좌우가 아니라 배 전면에서 쏴야 했다는 것. 화약을 많이 쓰는 천자총통과 지자총통은 배 좌우에서 발사하면 반동이 커서 배가 좌우로 출렁이며 뒤집어지기 때문에 2층 전면에 배치했다는 얘기다. 다른 화포를 설치하기엔 공간이 부족해 2층 좌우현에는 포를 배치하지 않았다. 대신 3층에 지름 2.7㎝의 철환을 300~350m까지 날리는 소구경 황�旻錤?14기를 좌우로 설치했다는 게 채 교수의 분석이다.

충무공 사후에도 거북선이 개량된 흔적은 기록 곳곳에 남아 있다. 용머리 입에서 쏘던 현자총통 대신 연기를 내뿜게 바꾼 개량형 거북선을 내놓기도 했다. 1795년 기록에는 배 좌우로 노가 2개씩, 포가 6기에서 12기로 늘었고 일부 총통을 바꾼 거북선도 출현했다. 더 빠르고 강력해졌다는 의미다.

채 교수는 거북선의 정확한 복원을 위해서는 성능 및 조선시대 사람에 대한 추가 연구가 필요하다고 지적했다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com

[이슈] 40호가 창 보면서 거래하는 기술 특허출원! 수익확률 대폭상승

2015 한경스타워즈 실전투자대회 개막..실시간 매매내역,문자알림 서비스!!

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [슈퍼개미] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스