[ 강현우 기자 ]

정부가 금형·주조 등 ‘뿌리산업’에 파견근로를 허용하되 뿌리산업을 영위하는 중소기업 중 대기업 협력업체에 대해서는 계속 금지하는 방향으로 파견법(파견근로자 보호 등에 관한 법률) 개정안을 후퇴시키려는 움직임을 보이는 것에 대해 재계는 “그런 수준의 노동개혁이라면 할 이유가 없다”는 반응을 보였다.

정부가 금형·주조 등 ‘뿌리산업’에 파견근로를 허용하되 뿌리산업을 영위하는 중소기업 중 대기업 협력업체에 대해서는 계속 금지하는 방향으로 파견법(파견근로자 보호 등에 관한 법률) 개정안을 후퇴시키려는 움직임을 보이는 것에 대해 재계는 “그런 수준의 노동개혁이라면 할 이유가 없다”는 반응을 보였다.이형준 한국경영자총협회 노동정책본부장은 “인력난을 겪는 중소기업이 대기업과 거래하는 협력업체라는 이유로 파견근로를 쓰지 못하게 하는 것은 대기업 협력업체가 아니라 중소기업과의 불합리한 차별”이라고 말했다. 그는 “파견법 개정안을 후퇴시키는 것은 정부 스스로 잘못했다고 선언하는 꼴”이라며 “제조업에 파견을 전면 허용하는 방향으로 다시 논의하는 게 차라리 현실적”이라고 강조했다.

파견근로는 기업이 일시적으로 노동력이 필요할 때 파견업체로부터 인력을 공급받는 제도다. 국제노동기구(ILO) 협약이나 미국 독일 일본 등 선진국에선 파견근로를 제조업 등 거의 모든 업종에서 허용한다.

한국의 현행 파견법은 경비·청소 등 32개 업종만 제한적으로 허용한다. 경쟁국들처럼 제조업에 파견근로를 허용해 노동시장 유연성을 높이려는 것이 이번 노동개혁의 핵심 의제 중 하나다. 노동계와 야당은 그러나 “파견이 확대되면 비정규직이 양산된다”는 이유로 제조업 파견 허용을 반대하고 있다.

이런 노동계와 야당의 주장에 대해 경영계는 “모든 직원을 정규직으로 채용하라는 비현실적인 요구”라고 반박한다. 기업이 파견을 자유롭게 활용할 수 있어야 국제 경쟁력을 끌어올릴 수 있으며 파견근로 자리에서 일하려는 수요가 많기 때문에 고용률도 높아진다는 게 경영계의 논리다.

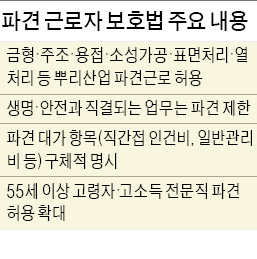

정부와 새누리당의 파견법 개정안은 노동계와 경영계 주장을 반영한 절충안이다. 산업 구조에서 중요한 역할을 하면서도 인력난이 심각한 금형·주조·용접·소성가공·표면처리·열처리 등 ‘뿌리산업’의 중소기업이 파견근로를 활용할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

그런데 노동계와 야당이 “대기업이 협력업체 직원을 파견직으로 바꾼 뒤 대기업 공장에서 근무하도록 하는 편법을 쓸 수 있다”고 반발하자 정부가 한 발 물러서려고 하는 것이다.

재계 관계자는 “정부가 ‘노동개혁’이라는 명분에 집착해 기간제법을 포기한 데 이어 파견법까지 후퇴하는 것은 일자리를 가진 사람들의 보호 수준만 높여 노동시장을 더욱 경직되게 할 뿐”이라고 지적했다.

강현우 기자 hkang@hankyung.com

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [슈퍼개미] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스