발틱건화물지수(BDI)는 석탄이나 철광석, 곡물과 같은 덩어리 짐을 배로 나르는 데 필요한 운임이 얼마인지를 지수로 표현한 것이다. 1980년대 이후 1000~2000을 오가던 BDI는 금융위기 직전 11,000대까지 급등했다. 지난 4일 이 지수는 349로 마감했다. 2월10~11일 290이었다가 그나마 좀 오른 것이다. 단순히 계산하면 이제 금융위기 직전 뱃삯의 약 3%만 주면 배를 빌려 쓸 수 있다는 뜻이다.

컨테이너선도 사정은 마찬가지다. 세계 최대 해운사인 머스크의 닐스 앤더슨 최고경영자(CEO)는 최근 파이낸셜타임스(FT)에 “해운 업황이 금융위기 때보다 더 나쁘다”고 했다. 지난해 중국 상하이에 이어 세계에서 두 번째로 화물을 많이 처리하는 싱가포르 항구를 거쳐 간 컨테이너 수는 전년 대비 8.7% 감소했다.

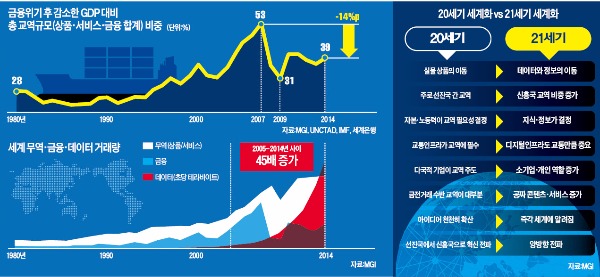

1986년 세계 상품 무역 규모를 전 세계 국내총생산(GDP)과 비교하면 13.8% 수준이었다. 2008년에는 이 비중이 26.6%까지 늘어났다. 이 기간 세계 무역량 증가율이 세계 GDP 증가율의 두 배였다는 뜻이다. 하지만 지난해 무역량 증가율은 1%에도 못 미쳤고, 올해도 1~3%에 그칠 것으로 머스크는 예상하고 있다.

경기가 나빠서 그럴까. 물론 그것이 주요한 이유다. 그러나 ‘디지털화’ 등 구조적인 변화가 세계 교역량 감소에 영향을 미치고 있다는 분석도 나온다.

짧아지는 공급사슬

이달 초 컨설팅회사 맥킨지의 맥킨지글로벌인스티튜트(MGI)가 낸 보고서는 금융위기 후 무역량 증가세 둔화의 원인 가운데 75% 정도는 경기 탓이라고 분석했다. 수요가 살아나지 않고, 원유 등 상품 가격이 하락한 영향이다. 그러나 나머지 25%는 구조적 변화의 결과라고 지적했다.

1980년대 이후 세계 경제에서 중국 등 신흥국의 비중이 급속히 커졌다. 중국은 저(低)임금 노동력을 바탕으로 ‘세계의 공장’ 노릇을 했다. 그러나 이제는 부가가치 사슬에서 저임금에 대한 의존도가 감소하고 있다. 중국에서 싸게 부품과 반제품을 제작한 뒤 미국, 유럽에서 완성해서 파는 식의 생산이 줄고 있다는 뜻이다. 중국 근로자의 임금이 오른 것도 이유겠지만, 중국에서 대규모 반제품을 사와 재고로 쌓아놓는 식으로는 시장이 요구하는 민첩한 대응을 하기 어려운 게 더 큰 원인이다. 시장 대응 능력을 키우기 위해 기업들이 공급망을 지리적으로 가까운 곳에 두는 경향이 나타나고 있다는 것이다.

이는 화학제품, 종이, 섬유, 전기장치 등의 중간재 무역이 감소하는 경향으로 나타난다. 맥킨지는 “세계 부가가치 사슬이 (지리적으로) 짧아질 수 있다”고 표현했다. 맥킨지만의 아이디어는 아니다. 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB)도 비슷한 보고서를 낸 적이 있다.

3차원(3D)프린팅의 확산은 앞으로 공급망 변화를 가속화할 것으로 예상된다. 3D프린팅이 일반화하면 전자제품, 자동차, 기계, 의료기기, 옷 등은 맞춤 생산이 훨씬 쉬워진다. 이는 중국산 반제품의 필요성을 더욱 감소시킨다. 미국 대기업인 제너럴일렉트릭(GE)은 2020년까지 엔진에 연료를 분사하는 장치를 비롯해 10만개의 항공기 관련 부품을 3D프린팅으로 생산할 계획을 세우고 있다.

‘디지털 화물’ 증가

이런 변화는 ‘디지털화’와 함께 진행되고 있다. 2005년까지만 해도 전 세계의 데이터 전송량은 초당 4.7테라바이트(TB) 수준이었다. 그러나 2014년에는 초당 211.3TB로 증가했다. 약 10년간 45배로 늘었다. 이후 5년간 또 9배 늘어날 전망이다. 2020년에는 2005년보다 400배의 정보가 오갈 것이란 얘기다.

이제 무역에서도 실물 대신 ‘디지털 화물’이 오가는 경우가 늘어나고 있다. 예전엔 제품 견본을 요청한다는 것은 실물 샘플과 종이 내역서가 오간다는 뜻이었다. 하지만 이제는 이메일로 상당 부분을 처리한다. 예전엔 제품을 만들기 위해 금형을 주문했지만, 이제는 3D프린팅을 위한 설계도를 주문할 수 있다. 스마트폰 앱(응용프로그램) 구입, 온라인 게임 아이템 구입, 넷플릭스의 드라마 다운로드 등은 모두 디지털 교역의 한 형태다. 지식·정보를 담은 무형자산 형태로 거래가 이뤄지는 경우가 늘어난다는 뜻이다. 핀테크(금융+기술) 발달로 금융 거래가 쉬워지고, 단순한 물품 거래뿐 아니라 수요 맞춤형 서비스나 정보 관련 부가가치산업도 커지고 있다.

맥킨지는 2014년을 기준으로 봤을 때 세계 GDP가 국가 간 교역을 통해 10%(약 7조8000억달러) 추가 증가했다고 분석했다. 이 가운데 2조8000억달러가 데이터 형태의 교역이다. 상품 교역(2조7000억달러)보다 영향력이 더 컸다고 맥킨지는 분석했다.

■ 신흥국도 물류감소에 대비해야

“많은 나라가 ‘제2의 실리콘밸리’를 조성하려고 노력하고 있지만, 혁신을 ‘지휘’하는 것은 거의 불가능하다.”

맥킨지글로벌인스티튜트(MGI)는 이달 초 내놓은 ‘디지털 세계화’ 보고서에서 이런 쓴소리를 했다. 정부가 지원해 혁신이 일어나기를 기대하기보다는 전략적으로 성공 확률이 높은 곳에 투자하는 게 낫다는 얘기다.

맥킨지는 신흥국이 저임금·저비용 제조업으로 성공할 확률이 점점 낮아지고 있다고 했다.

이어 멕시코(중남미 시장)나 동유럽(유럽 시장), 두바이(중동·아프리카 시장)처럼 지역적 이점을 살려 특정 시장의 ‘관문’ 노릇을 하는 물류 허브 혹은 교통 허브가 되는 전략이 신흥국에 더 현실적일 수 있다고 조언했다.

맥킨지는 또 세계 각국 및 다양한 경제주체와 연계성이 높은 나라일수록 경제가 성장할 가능성이 크다고 강조했다.

이를 위해 각국 정부는 교역을 방해하는 행정적 걸림돌을 제거하고 인적 자본에 투자하며, 인터넷 접속 인프라를 개선해 ‘디지털 격차’를 줄이는 것이 바람직하다고 권고했다.

다만 인터넷을 개방하되 사이버 보안에 대한 경계를 늦춰서는 곤란하다고 덧붙였다.

기업을 위한 조언도 했다. 맥킨지는 “종전에는 세계 시장을 공략하려면 ‘현지화’를 해야 한다고 했지만, 정보가 즉각 퍼져 나가는 디지털 세계화 시대에는 같은 상품을 전 세계에 파는 전략을 취하는 게 낫다”고 했다.

이상은 한국경제신문 기자 selee@hankyung.com

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스