[ 이상은 기자 ]

미국 보건당국이 며칠 전 ‘퇴출’ 통보를 한 테라노스의 최고경영자(CEO) 엘리자베스 홈즈는 2003년 피 한 방울만 가지고 300여가지 질병을 진단할 수 있는 기기 ‘나노테이너’를 개발해 회사를 90억달러짜리로 키웠다. 그러나 전직 직원 등이 기술이 과대평가됐으며 조작 혐의도 있다고 폭로하고, 이를 조사하러 나온 당국에 제 실력을 입증하지 못하면서 나락으로 떨어졌다.

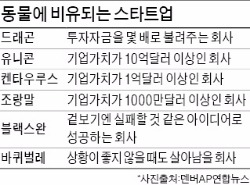

미국 보건당국이 며칠 전 ‘퇴출’ 통보를 한 테라노스의 최고경영자(CEO) 엘리자베스 홈즈는 2003년 피 한 방울만 가지고 300여가지 질병을 진단할 수 있는 기기 ‘나노테이너’를 개발해 회사를 90억달러짜리로 키웠다. 그러나 전직 직원 등이 기술이 과대평가됐으며 조작 혐의도 있다고 폭로하고, 이를 조사하러 나온 당국에 제 실력을 입증하지 못하면서 나락으로 떨어졌다. 테라노스는 한때 실리콘밸리의 대표 ‘유니콘’ 중 하나였다. 스타트업(신생 벤처기업)을 유니콘이라 부르기 시작한 것은 2013년 11월부터다. 에일린 리 카우보이벤처스 대표가 2003년 이후 창업한 스타트업을 조사해 기업가치가 10억달러를 넘는 회사 39곳을 ‘유니콘클럽’으로 분류하는 글을 정보기술(IT) 전문 매체 테크크런치에 기고한 데서 비롯했다.

테라노스는 한때 실리콘밸리의 대표 ‘유니콘’ 중 하나였다. 스타트업(신생 벤처기업)을 유니콘이라 부르기 시작한 것은 2013년 11월부터다. 에일린 리 카우보이벤처스 대표가 2003년 이후 창업한 스타트업을 조사해 기업가치가 10억달러를 넘는 회사 39곳을 ‘유니콘클럽’으로 분류하는 글을 정보기술(IT) 전문 매체 테크크런치에 기고한 데서 비롯했다.당시 리 대표는 “해마다 평균 4개의 새로운 유니콘이 탄생한다”며 이 가운데 “1000억달러가 넘는 가치를 지닌 페이스북과 같은 ‘슈퍼 유니콘’은 1~3개가 나온다”고 설명했다. 그는 유니콘클럽의 CEO 특징을 보면 20대 괴짜는 예상과 달리 많지 않았고 대부분은 학력이 높은 30대로 거의 동질적인 집단이었다고 분석했다.

여러분도 짐작하겠지만, 단순히 기업가치만으로는 회사를 분류하는 데 부족함이 있다. 벤처캐피털 NAV 공동창업자인 존 배커스 등은 2014년 12월 “온 사방에 유니콘이 널려 있다”며 “단순히 유니콘에 투자했다는 것만으론 수익을 낼 수 없으니 펀드 총액을 몇 배로 불려주는 회사를 ‘드래곤’이라 부르자”고 제안하는 글을 테크크런치에 실었다. 유니콘보다 더 멋지고 환상적인 상징을 찾기 위해 고심한 흔적이 느껴지는 작명이다. 손목에 차는 시계형 웨어러블 기기를 생산하는 핏비트가 유니콘이냐 드래곤이냐를 두고 논쟁이 벌어지기도 했다(드래곤으로 결론났다).

이것뿐만이 아니다. 겉보기에 실패할 것 같은 아이디어로 시작했는데 성공하는 (혹은 성공할 것 같은) 회사는 나심 니콜라스 탈레브의 유명한 저서에서 이름을 따서 ‘블랙스완’이라고 불린다.

최근엔 ‘바퀴벌레’ 스타트업도 나왔다. “비�?지출을 억제하고 지속적인 수익을 내서 현금흐름을 플러스(+)로 유지해야 한다는 개념이 있는 스타트업이어야만 기업공개(IPO)로 대박을 내지 못해도 살아남을 수 있다”(토드 매키넌 오크타 CEO)는 취지에서다. 하기야 바퀴벌레가 핵전쟁이 일어나도 살아남을 녀석이긴 하다. 에린 그리피스 포천 에디터는 지난 5일 독자에게 쓴 편지에서 이런 상황을 두고 “그들(투자자)은 메타포(비유)를 고문하고 있다”며 신음했다.

기업의 가치를 평가하는 기준은 지금 버느냐 미래에 버느냐 정도의 차이는 있겠지만 어쨌든 돈을 버는 것뿐이다. 이런저런 말의 성찬을 벌여가며 얼핏 비슷해 보이는 투자 전략의 차별성을 부각하는 것은 좋지 못한 징조라는 지적이 자꾸 나온다. 테라노스처럼 ‘죽은 유니콘’이 자꾸 늘어나는 것도 그런 우려를 더한다.

기술벤처 전문 금융회사인 리스토레이션파트너스의 팀 맥스위니 국장은 비즈니스인사이더에 “유니콘 시대는 이제 거의 끝에 다다랐고, 시장에 낀 거품도 사그라드는 중이라고 생각한다”고 말했다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스