추가 원화약세 노린 투자는 위험

한상춘 객원논설위원 schan@hankyung.com

당분간 미국 달러화 투자자들은 스트레스가 크게 늘 가능성이 높아졌다. 이번주에 미국 재무부가 반기별 환율보고서를 발표할 예정이기 때문이다. 특히 이번 보고서부터는 ‘환율 슈퍼 301조’라 불리는 BHC(베넷-해치-카퍼)법과 연계해 어느 국가가 첫 번째 환율조작국으로 지정될지가 최대 관심사가 되고 있다.

당분간 미국 달러화 투자자들은 스트레스가 크게 늘 가능성이 높아졌다. 이번주에 미국 재무부가 반기별 환율보고서를 발표할 예정이기 때문이다. 특히 이번 보고서부터는 ‘환율 슈퍼 301조’라 불리는 BHC(베넷-해치-카퍼)법과 연계해 어느 국가가 첫 번째 환율조작국으로 지정될지가 최대 관심사가 되고 있다.BHC법은 미국의 ‘무역촉진법 2015’에서 규정한 교역상대국의 환율과 관련한 모든 규정을 말한다. 이 법에 따라 환율조작국으로 지정되면 해당국에 대한 미국 기업 투자가 제한된다. 미국 내 조달시장 참여도 어려워진다. 지금까지는 구두 경고를 하거나 국제사회에 환율 불공정국이라는 여론을 조성하는 것 같은 간접적인 제재에 그쳤다.

미국이 이번 보고서부터 강하게 나오는 것은 ‘반사적인’ 달러 강세에 따른 피해가 날로 커지고 있기 때문이다. 유럽과 일본은 마이너스 금리제도까지 동원해 자국통화 약세를 유도해왔다. 정도 차가 있지만 중국을 비롯한 대부분 국가도 마찬가지다. 인위적인 자국통화 평가절하 수단은 경쟁국(혹은 인접국)을 어렵게 하는 대표적인 ‘근린궁핍화’ 정책이다.

반사적인 달러 강세에 따른 피해는 의외로 크다. 미국 중앙은행(Fed) 계량 모델인 ‘퍼버스(Ferbus=FRB+US)’에 따르면 달러 가치가 10% 상승하면 2년 후 미국 경제 성장률이 무려 0.75%포인트 떨어지는 것으로 나온다. 작년 2분기 이후 분기별 성장률을 보면 분기마다 절반(2015년 2분기 3.9%→3분기 2.0%→4분기 1.4%) 가깝게 떨어졌다.

무역적자도 다시 확대되는 추세다. 올해 2월 무역적자는 471억달러로 최근 6개월간 가장 큰 규모를 기록했다. 3월 재정적자는 1080억달러로 작년 3월보다 두 배나 급증했다. 무역적자가 재정적자를 유발하는 ‘쌍둥이 적자론’이 재현되는 것이다. 쌍둥이 적자가 확대되면 2011년 상실한 최상위 신용등급(S&P사 기준, AAA+)을 회복할 방안이 없다.

무역적자도 다시 확대되는 추세다. 올해 2월 무역적자는 471억달러로 최근 6개월간 가장 큰 규모를 기록했다. 3월 재정적자는 1080억달러로 작년 3월보다 두 배나 급증했다. 무역적자가 재정적자를 유발하는 ‘쌍둥이 적자론’이 재현되는 것이다. 쌍둥이 적자가 확대되면 2011년 상실한 최상위 신용등급(S&P사 기준, AAA+)을 회복할 방안이 없다.BHC법에 따라 환율조작국으로 지정되는 기준은 △대규모 경상수지흑자를 내면서 △대미(對美) 무역흑자를 지속적으로 기록하고 △자국 통화가치를 인위적으로 낮게 유지하는 국가다. ‘경상수지흑자가 국내총생산(GDP) 대비 몇 %를 넘어야 하는지’와 같은 교역상대국이 환율조작국 지정 여부를 미리 알아볼 수 있는 구체적 근거는 제시하지 않고 있다. 사후적으로 분쟁 소지를 줄이기 위한 고도의 전략으로 풀이된다.

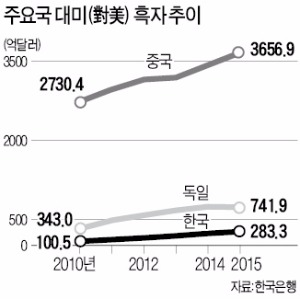

미국의 교역상대국을 대상으로 세 가지 기준을 적용해보면 한국이 중국, 대만, 독일 등과 함께 환율조작국으로 지정될 가능성이 높게 나온다. 지난해 경상수지흑자는 1059억달러로 전년 대비 25% 급증했다. 같은 해 대미 무역흑자도 283억달러로 13% 증가했다. 경상수지 균형모델로 원화 가치의 적정 수준을 추정해보면 여전히 ‘저평가(달러당 1150원 기준)’된 상태다.

특히 한국은 2010년 서울에서 열린 주요 20개국(G20) 회의에서 ‘경상수지흑자 4% 룰’을 주도한 국가다. ‘4% 룰’이란 국제수지 불균형과 글로벌 환율전쟁을 방지하기 위해 경상수지흑자가 GDP 대비 4%를 넘는 국가는 원칙적으로 시장 개입을 못 하도록 한 국제적 합의를 말한다. 지난해 한국 경상수지흑자는 GDP 대비 7%가 넘는다.

올해 2월 말 원·달러 환율이 장중 1240원대까지 오르자 외환당국이 서둘러 시장 개입에 나선 것도 이 때문이다. 이때 원·달러 환율이 더 올랐다면 BHC법에 따라 한국이 첫 환율조작국으로 지정될 가능성은 불 보듯 뻔했다. 작년 이후 14개월 연속 수출 감소세가 지속되는 여건에서 원화 가치가 추가적으로 약세가 되지 않도록 시장 개입에 나서는 것은 쉽지 않은 선택이었다.

하지만 추가 원화 약세를 방지하기 위한 시장 개입은 근본적인 대책이 아니다. 세 가지 기준 중 가장 문제가 되는 과다한 경상수지흑자부터 줄여야 한다. 특히 수출 감소 속에 수입이 더 감소하는 ‘불황형 흑자’일수록 그렇다. 큰 폭의 규제 완화와 세제혜택 등으로 기업과 금융회사의 글로벌 투자를 적극 권장해야 한다.

경기부양 대책으로 고려하고 있는 추가 금리인하 방안도 신중을 기할 필요가 있다. 최근처럼 경제주체가 금리수준보다 미래 불확실성을 더 높게 느끼는 여건에서는 금리 인하에 따른 경기부양효과가 반감된다. 오히려 원·달러 환율을 상승시켜 자금이탈과 환율조작국에 지정될 가능성을 높이는 자충수가 될 수 있다.

달러 투자자도 ‘구성의 오류’를 피하기 위해 그 어느 때보다 ‘균형’을 되찾아야 한다. 개인 차원에서 추가 원화 약세를 노리다가 국가 차원에서 환율조작국에 걸렸을 때 엄청난 피해가 자신에게 되돌아오는 ‘부메랑 효과’가 우려되기 때문이다. 달러 가치도 미국의 추가 금리인상 가능성이 낮아진 까닭에 ‘슈퍼 달러’ 시대가 찾아올 가능성은 줄어들었다.

한상춘 객원논설위원 schan@hankyung.com

관련뉴스