신대륙 발견 후 세계지도가 완성되자 인류의 호기심이 더 커졌다. 아메리카 동쪽과 유럽·아프리카 서쪽 해안선이 닮은 걸 보고는 대륙이 서로 붙어 있었던 건 아닐까 상상했다. 영국 철학자 프랜시스 베이컨도 ‘단순한 우연이 아닐 것’이라고 했다. 독일 지리학자 훔볼트는 생물·지질학적으로 닮았다는 의견을 내놨다.

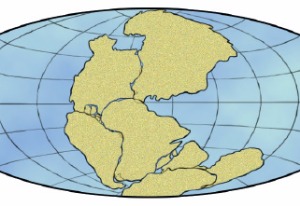

신대륙 발견 후 세계지도가 완성되자 인류의 호기심이 더 커졌다. 아메리카 동쪽과 유럽·아프리카 서쪽 해안선이 닮은 걸 보고는 대륙이 서로 붙어 있었던 건 아닐까 상상했다. 영국 철학자 프랜시스 베이컨도 ‘단순한 우연이 아닐 것’이라고 했다. 독일 지리학자 훔볼트는 생물·지질학적으로 닮았다는 의견을 내놨다.이를 과학적으로 처음 밝힌 사람은 독일 기상학자 베게너다. 그는 지구 대륙이 원래 하나였다가 분리됐다는 대륙이동설을 제창했다. 1915년 저서 대륙과 해양의 기원에서 그는 이 원시대륙을 판게아(Pangaea)라고 불렀다. 범(汎·pan), 대지(大地·gaia)의 합성어로 ‘지구 전체’를 뜻하는 그리스어에서 따온 이름이다. 지금의 7개 대륙은 이 판게아에서 찢어져 나온 조각이라는 것이다.

당시 지질학자들로서는 지동설에 버금가는 충격이었기에 이를 받아들이기 어려웠다. 무엇보다 거대한 대륙을 움직이는 힘이 무엇인지 설명할 수 없었다. 결국 판게아 이론은 빛을 보지 못했고, 베게너는 증거를 찾는 데 일생을 바치다 그린란드 탐사길에서 동사하고 말았다.

상황이 반전된 건 1960년대 지진연구 이후�눼? 미국과 소련이 핵실험을 감시하기 위해 구축한 전 지구적 지진관측망 덕분이었다. 지진파 이동 과정을 관찰하던 학자들이 약 100㎞ 두께의 단단한 지구 암석권 밑에 연약권이라는 뜨거운 액체층이 있다는 걸 알게 됐다. 대륙이 액체층 위에서 떠다니듯 움직일 수 있다는 게 확인된 것이다.

생물학적 증거도 다양하게 제시됐다. 북미 지역에서 남쪽 오세아니아로 이동했다가 대륙 분리 후 독자적으로 생존한 캥거루 등이 그렇다. 고대 척추동물인 폐어(肺魚: 폐로 숨쉬는 물고기)가 남아메리카·아프리카·호주에 남아 있다는 사실도 마찬가지다.

대륙이동설과 함께 판구조론(板構造論)도 입증됐다. 연약권 위에 떠 있는 암석권은 판이라고 불리는 10개의 조각으로 나뉘어 있고, 그 경계에서 지진과 화산 활동이 일어난다는 이론이다. 그중에서도 환태평양 조산대가 가장 활발하게 움직이는 이른바 ‘불의 고리’다. 최근 연쇄 지진과 화산 분화가 일어난 일본, 에콰도르, 멕시코도 이 판의 경계에 있다.

지구 대륙은 지금도 조금씩 이동해 북아메리카와 유럽이 1년에 2㎝ 정도씩 멀어지고 있다. 학자들은 31억년 전부터 몇억년 주기로 대륙이 하나로 뭉쳤다 분리되기를 반복하고 있다고 말한다. 대지진 한 번에 섬나라 경계가 몇㎝씩 움직이는 걸 보면 그럴싸한 이론이다.

고두현 논설위원 kdh@hankyung.com

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지

관련뉴스