기후협약 파기·화석에너지 생산 늘리면

공급과잉 원유시장 '저유가' 장기화 우려

신재생에너지로의 산업전환 더뎌질 수도

[ 이상은 기자 ] 북아프리카 모로코의 마라케시에서는 온실가스 감축 방법을 논의하는 파리기후협정의 첫 당사국 총회(COP22)가 지난 7일부터 열리고 있다. 한국에선 조경규 환경부 장관 등이 참석했다.

분위기는 냉랭하다. 그동안 기후변화는 ‘사기’며, 중국이 미국의 제조업 경쟁력을 약화시키기 위해 ‘날조’한 것이라고 주장해온 도널드 트럼프 미국 공화당 후보가 차기 대통령에 당선됐기 때문이다.

미국 내 유전개발 늘어날 듯

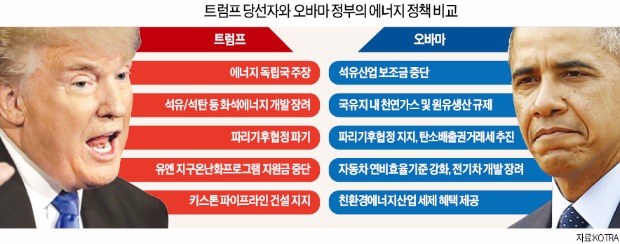

트럼프 당선자의 에너지정책 공약은 버락 오바마 대통령의 정책과 상반된다. 그는 기후변화 자체를 믿지 않고 있어 탄소 발생량을 줄이는 신재생에너지 사용을 장려할 필요를 못 느낀다. 미국을 포함해 세계 대부분의 국가가 참여하는 파리기후협정을 파기하겠다고 공개적으로 약속했다.

트럼프는 그러면서 미국의 ‘에너지 독립국’을 주창해왔다. 미국은 �仄訃?하루 869만배럴(미국에너지정보청 11월4일 집계)의 원유를 생산하고 있다. 사용량이 그 두 배(2015년 기준 평균 하루 1940만배럴)에 이르기 때문에 상당량을 수입한다.

미국이 에너지 독립국의 길로 가려면 원유, 천연가스, 석탄 등 화석에너지를 더 많이 생산해야 한다. 트럼프 자문단에 소속된 해럴드 햄 컨티넨털리소시즈 최고경영자(CEO)는 “오바마 정부 아래선 석유·가스업계에 무려 72개에 달하는 연방·주정부·지방정부의 규제가 생겼다”며 “이 중 30개는 올해부터 적용된다”고 지적했다.

그는 “트럼프 당선자는 세금을 깎아주고 원유탐사 대상지역 등에 관한 규제를 풀 것”이라고 전망했다. 관련 기업 주가는 트럼프 당선 이후 급등했다. 석유메이저 엑슨모빌은 트럼프 당선자에게 ‘건설적으로 일하자’는 메시지도 보냈다.

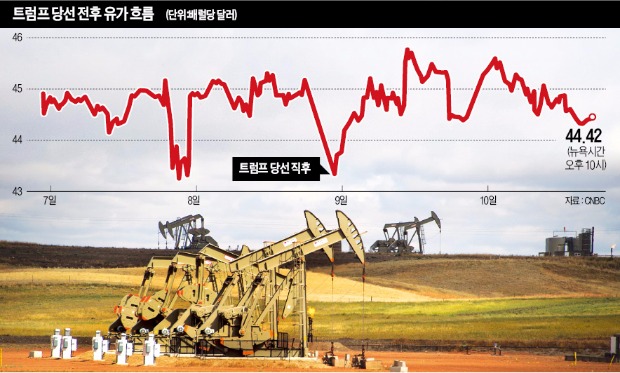

미국이 석유 탐사와 시추를 늘리면 공급 과잉에 시달리고 있는 글로벌 원유시장의 물량 부담이 더 커진다. 국제 유가는 아직 뚜렷한 방향을 잡지 못한 채 달러화 가치와 미국 주가, 석유수출국기구(OPEC)의 감산 여부 등에 따라 오르내리고 있다. 미국발(發) 증산이 본격화하면 유가가 하락 압력을 받을 전망이다. 투자자문회사 트러스코투자관리 창업자인 토머스 랜드스트리트는 포브스 기고문에서 “유가가 배럴당 20달러대로 떨어질 가능성이 있다”고 관측했다.

파리협정 파기는 4년 걸려

트럼프 당선자가 파리기후협정 파기를 공약으로 내걸었으나 그의 임기(4년) 내에 미국이 협정에서 빠지기는 어려울 전망이다. 취임 직후 파기에 들어간다 해도 탈퇴 과정이 회원국 회람에 3년, 발효기간 1년 등 총 4년은 걸린다. 다만 유엔 지구온난화 프로그램에 대는 돈을 중단하거나, 협정에서 공식 탈퇴하기 전 이를 무력화하는 방법을 모색할 수는 있다.

풍력·태양광 등 신재생에너지 분야에 적지 않은 사람이 근무하고 있어 협약 파기가 어려울 것이라는 시각도 있다. 텍사스 등 공화당 텃밭에 신재생에너지 관련 일자리가 많아 무작정 신재생에너지산업을 깔아뭉개기는 어려울 것이라는 얘기다. 작년 말 미국 공화당과 민주당이 함께 풍력지원정책(PTC)과 태양광 투자세액공제(ITC) 제도 도입을 확정했기에 세제 혜택이 당장 사라지는 것도 아니다.

하지만 장기적으로 보면 미국 내 화석에너지 생산 증가로 화석에너지 가격이 떨어지면 상대적으로 신재생에너지를 사용할 유인이 사라진다. 트럼프 재임 4년간 신재생에너지 수요를 늘리려는 정책이 중단된다면 2020년 이후의 장기 수요가 당초 예상보다 줄어들 수 있다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지

관련뉴스