정비 땐 아시아 국가에 의존…해외유출 비용만 연 7600억

국내서 사고난 이스타항공기, 정비소 못 찾아 한 달 허비

KAI 사천 공장서 겨우 수리

[ 안대규 기자 ]

이스타항공에선 지난 10월 B737 항공기의 동체가 지상조업 중 찢어지는 사고가 발생했다. 이 회사는 당시 항공기를 정비할 격납고(행거)를 한 달 동안 구하지 못해 애를 먹었다. 자체 행거를 한 개도 보유하지 않은 국내 저비용항공사(LCC)들은 그동안 중정비를 받으려면 중국 싱가포르 대만 등으로 항공기를 보내야 했다. 이스타 측은 항공기를 멀리 띄울 수 없을 정도로 동체가 파손되자 국내에서 ‘응급실(행거)’을 급하게 찾아야 했다.

이스타항공은 자체 행거를 보유한 대한항공과 아시아나항공에 도움을 요청했지만 거절당했다. 급기야 인천공항 내 임시 행거를 설치하는 아이디어까지 냈다. 그러나 공항 측이 안전상의 이유로 허가하지 않았다. 이스타 측은 수소문 끝에 수송기와 경공격기 등 군수 항공정비(MRO) 경험이 있는 한국항공우주산업(KAI)의 경남 사천 공장에서 정비를 받을 수 있었다. 비행기 한 대를 하루만 쉬게 해도 약 1억원의 손해를 보는 항공사 입장에서 정비소를 못 찾아 막대한 손실을 입은 것은 문제라는 지적이다.

◆중국 싱가포르 하늘 배회

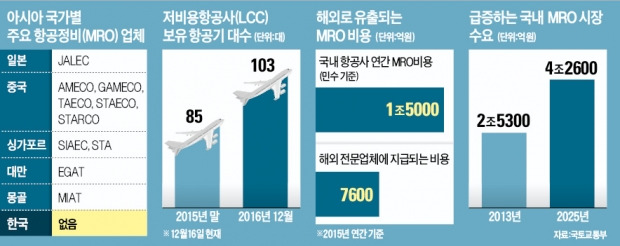

해외여행객이 급증하면서 국내 LCC가 보유한 항공기도 100대를 돌파해 지난 16일 현재 103대를 기록했다. LCC 항공기는 정비할 곳을 찾아 중국 싱가포르 대만 하늘을 떠돌고 있다. 국내엔 행거도, MRO 전문업체도 없기 때문이다. 중국 일본 싱가포르 대만 등 아시아 주요 국가 중 MRO 전문업체가 없는 곳은 한국뿐이다.

국내 항공사 중에선 대한항공만 자체 정비가 가능하다. 아시아나항공도 정비의 50%만 자체 해결하고 있다. LCC는 모든 정비를 해외에 의존할 수밖에 없다. 국토교통부에 따르면 국내 항공사들의 작년 MRO 정비비용(민수)은 1조5000억원이었다. 이 중 절반가량인 7600억원을 해외 전문업체에 지급했다. 한 항공사 대표는 “MRO는 승객이 타는 항공기의 안전성과 직결돼 정부가 육성해야 할 산업”이라며 “항공사들이 해외에서 정비를 받으면서 시간과 비용, 안전성 면에서 손실을 감수할 수밖에 없다”고 말했다.

문제는 세계 MRO 수요가 중국, 싱가포르에 몰리면서 국내 LCC는 정비에서도 후순위로 밀리는 ‘찬밥 신세’가 됐다는 점이다. 이 때문에 LCC 업체들은 몽골 MRO 업체를 신규로 발굴했다. 몽골 정부는 중국 MRO산업이 급성장하자 자국 MRO 전문업체인 MIAT의 규모를 확대하며 한국 LCC를 끌어모으고 있다. 국내 제주항공과 이스타항공이 MIAT에서 정비를 받고 있다. MRO 분야에서 중국 싱가포르 대만에 뒤진 한국이 몽골에까지 시장을 뺏기고 있다는 지적이다.

◆국내 LCC “정비소라도 짓자”

국토부는 2015년 초 MRO 육성방안을 내놨다. 그러나 2년째 아무런 성과가 나오지 않고 있다. 사업자 선정 절차도 뒤늦게 시작되면서 KAI와 경상남도, 국내 항공기 랜딩기어 1위 업체인 현대위아 등이 컨소시엄을 꾸려 이달 15일에야 사업계획서를 냈다. 전체 사업 투자 규모는 3900억원이다.

정부의 늑장 대응에 지친 국내 LCC들은 자체적으로 격납고 운영업체를 설립하기로 했다. MRO 업체를 세울 수는 없지만 해외 MRO 업체를 국내로 불러 정비할 공간(격납고)이라도 마련하자는 취지에서다. 제주항공 티웨이항공 이스타항공 등 3사는 지상조업 전문업체인 샤프에비에이션케이와 합작으로 격납고 운영업체를 세우기로 하고 100억원가량을 출자했다. 샤프에비에이션케이가 지분 51%, 티웨이항공이 28%, 제주와 이스타는 10%씩 지분을 갖는 구조다. 샤프에비에이션케이는 한국하겐다즈를 설립한 백순석 사장이 오너다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지

관련뉴스