문재인 대통령, 민정수석실·안보실에 진상조사 지시

청와대 "추가 반입 추정했을 뿐 공식보고 못받아"

국방부 "의도적 보고 누락처럼 비쳐져 곤혹"

군 수뇌부 물갈이·국방개혁 '신호탄' 분석도

[ 정인설 / 김기만 기자 ]

문재인 대통령이 30일 사드(고고도 미사일방어체계) 발사대 4기를 추가 반입한 경위에 대해 진상조사를 지시한 것은 사드 배치에 관한 모든 과정을 전반적으로 살펴보겠다는 의지를 드러낸 것으로 분석된다. 국방부가 사후에 공식 보고하지 않은 점을 문제 삼아 박근혜 정부의 안보라인에 대한 전면 조사로 확대할 가능성도 있다. 문 대통령은 이번 조사를 민정수석실과 국가안보실 두 곳에 지시했다. 단순 경위 조사가 아니라 미군 당국과의 논의 및 주둔지 선정 과정 등에서 위법행위가 있었는지를 가려내겠다는 것으로 해석된다.

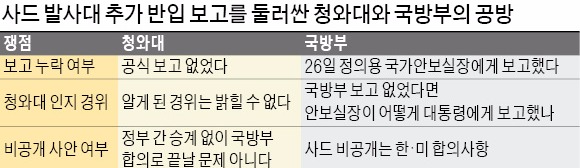

하지만 국방부가 청와대에 사드 추가 반입 사실을 보고했다고 주장하고 있어 청와대와 국방부 간 진실공방으로 번지고 있다.

(1) 국방부가 청와대에 보고했나

청와대는 국방부로부터 사드 발사대 4기를 추가로 들여왔다는 사실을 전혀 보고받지 못했다고 주장한다.

청와대 고위 관계자는 이날 “4기가 들어와 있을 것이라는 추정과 언론 보도가 있었지만 공식 확인된 바 없었다”고 잘라 말했다. 이 관계자는 “지금까지 국내에는 발사대 2기와 엑스밴드 레이더가 들어온 것으로만 알려졌고, 정의용 국가안보실장이 문 대통령에게 보고하기 전까지 대통령이 사드를 추가 반입한 사실을 공식 보고받은 적이 없다”고 설명했다. 윤영찬 국민소통수석도 “국방부는 지난 25일 국정기획자문위원회 업무보고에서 국내에 발사대 4기가 추가 보관돼 있다는 상황을 보고하지 않았다”고 했다.

반면 국방부는 “국방부 국방정책실장이 지난 26일 정 실장에게 발사대 4기가 추가 반입돼 있다는 사실을 보고했다”고 해명했다. 이에 대해 청와대 고위 관계자는 “26일에 국방부 정책실장이 청와대 국가안보실장과 1·2차장에게 보고를 한 건 맞지만 사드 추가 반입 보고도, 4라는 아라비아 숫자도 없었다”고 반박했다.

(2) 조사 대상은 어디인가

국방부는 “우리가 청와대에 보고하지 않았다면 청와대가 어떻게 사드 추가 배치를 알았겠느냐”고 주장한다. 청와대 측은 이를 부인한다. 한 핵심 참모는 “오늘 문 대통령이 한민구 국방부 장관에게 발사대 4기가 반입돼 있는지 물어 한 장관이 ‘그렇다’고 대답한 게 전부”라고 설명했다. 그는 ‘이전 정부의 안보실이 조사 대상이 될 수 있느냐’는 질문에 “누가 조사 범위에 들어갈지는 좀 더 지나서 알 수 있을 것”이라고 답해 박근혜 정부의 외교안보라인에 대한 조사 가능성을 부인하지 않았다.

문 대통령은 “어떤 경위로 4기가 추가 반입된 것인지, 반입은 누가 결정한 것인지, 왜 국민에게 공개하지 않고 새 정부에도 지금까지 보고를 누락한 것인지 진상조사하라”고 지시했다. 아울러 “발사대 4기 반입 사실을 비공개한 이유가 사드 부지에 대한 전략적 환경영향평가를 회피하기 위한 것이 아닌가 하는 의혹에 대해서도 조사하라”고 주문했다. 이번 조치가 군 수뇌부의 대폭적인 물갈이와 고강도 국방개혁의 신호탄이 될 것이라는 분석이 나온다.

(3) 비공개는 한·미 합의 사항인가

문 대통령은 대선후보 시절부터 사드 배치 과정에 절차적 정당성이 부족하다고 주장했다. 국방부는 한·미 합의를 이유로 사드 관련 내용을 적극 알리지 못했다고 항변한다. 청와대를 속이거나 보고를 누락하지 않았는데 국방부에 큰 잘못이 있는 것처럼 비쳐지고 있어 부담스럽다는 얘기다. 또 사드 발사대를 추가로 들여왔다는 점은 공공연한 사실이었고 국방부가 공개적으로 그걸 인정하면 한·미 합의를 위반하는 것이란 점도 청와대가 이해해주기를 바라고 있다.

청와대 입장은 확고하다. 청와대 고위 관계자는 “문재인 정부에 사드 내용을 승계하지 않고 자기들만 한·미 합의했다고 하면 끝나는 것이냐”며 “적어도 국민에게 비공개할 이유가 있다면 문재인 정부에는 알려줬어야 한다”고 강조했다. 청와대와 국방부 간 갈등이 커지자 국정기획자문위원회는 지난 25일에 이어 31일 국방부로부터 추가 업무보고를 받는다. 국정기획위 한 관계자는 “사드 문제에 대한 정책적 설명과 더불어 업무보고 당시 보고를 못한 이유에 대한 설명이 있을 것으로 보인다”고 말했다.

정인설/김기만 기자 surisuri@hankyung.com

관련뉴스