[ 임현우 기자 ]

신고리 5·6호기 원전을 둘러싼 논란에서 주요 쟁점 중 하나는 공사 중단 때 발생하게 되는 매몰비용이었다. 정부는 공정이 29.5% 진행된 두 원전의 공사를 멈춘다면 최대 2조6000억원에 이르는 매몰비용이 발생할 것으로 추정했다. 이미 투입된 공사비 1조6000억원이 날아가는 건 물론 배상비로도 1조원가량 들기 때문이다. 공론화위원회에 참여한 시민들이 ‘공사 재개’ 쪽에 손을 들어준 데는 막대한 돈을 매몰비용으로 만들면서까지 공사를 중단하는 건 문제라는 판단이 깔려 있었다.

신고리 5·6호기 원전을 둘러싼 논란에서 주요 쟁점 중 하나는 공사 중단 때 발생하게 되는 매몰비용이었다. 정부는 공정이 29.5% 진행된 두 원전의 공사를 멈춘다면 최대 2조6000억원에 이르는 매몰비용이 발생할 것으로 추정했다. 이미 투입된 공사비 1조6000억원이 날아가는 건 물론 배상비로도 1조원가량 들기 때문이다. 공론화위원회에 참여한 시민들이 ‘공사 재개’ 쪽에 손을 들어준 데는 막대한 돈을 매몰비용으로 만들면서까지 공사를 중단하는 건 문제라는 판단이 깔려 있었다.매몰비용·기회비용 무엇이 다를까

원전에 대한 뉴스가 쏟아지면서 함께 자주 등장했던 경제학 용어가 매몰비용(sunk cost)이다. 매몰비용이란 말 그대로 이미 파묻혀버려 회수가 불가능한 비용을 말한다. 기회비용(opportunity cost)이 하나의 선택을 위해 포기한 것 중 최선의 가치라면, 매몰비용은 어떤 선택을 내리더라도 회피할 수 없는 비용을 뜻한다.

매몰비용은 많은 사람의 선택을 어렵게 만들곤 한다. 본전 생각에 비합리적인 선택을 하게 되는 것을 ‘매몰비용의 오류’라고 부르는데 이런 사례는 일상에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. 남은 음식이 아까워 억지로 먹다 체한다거나, 공연이 너무 재미없는데 표값이 아까워 끝까지 앉아있다거나, 주식 투자자가 손절매를 하지 못해 손해를 더 키우는 것들이 대표적이다. 경제학과 심리학의 연구에 따르면 매몰비용에 집착하는 인간의 심리에는 △타인에게 자신을 합리화하려는 욕구 △일관성을 유지해야 한다는 사회규범 △낭비를 싫어하는 성향 △중도실패에 따른 책임회피 욕구가 깔려 있다. 세계적 경영학자 피터 드러커는 “포기에 관한 결정은 아주 중요한데 가장 소홀히 여겨지고 있다”고 지적했다.

1000원만 받아도 ‘노쇼’ 급감하는 이유

매몰비용의 오류는 미래가치보다 과거에 편향된 의사결정을 내릴 때 발생한다. 기업들 역시 매몰비용 때문에 경영에 어려움을 겪기도 하고, 때론 매몰비용의 특성을 역이용해 도움을 얻기도 한다.

매몰비용의 오류는 미래가치보다 과거에 편향된 의사결정을 내릴 때 발생한다. 기업들 역시 매몰비용 때문에 경영에 어려움을 겪기도 하고, 때론 매몰비용의 특성을 역이용해 도움을 얻기도 한다.무료 문화행사를 여는 서울의 한 백화점은 예약만 하고 나타나지 않는 ‘노쇼(no show)’ 고객들이 30%에 달해 골머리를 앓았다. 이 백화점은 예약 접수 때 1000원을 받는 유료화 전략을 도입했다. 그러자 예약부도율이 10%대로 급감했다. 사실 회사로선 1000원은 받아도 그만, 안 받아도 그만인 푼돈이지만 고객들에겐 1000원이라는 작은 매몰비용이 큰 변화를 일으킨 셈이다.

영국과 프랑스는 1969년 세계 최초의 초음속 여객기 ‘콩코드’ 개발에 착수했다. 프랑스 파리~미국 뉴욕 비행시간을 7시간에서 3시간대로 줄이자는 야심찬 프로젝트였다. “투자 대비 수익성이 떨어지니 지금이라도 중단하자”는 지적이 많았지만 두 나라 정부는 멈추지 않았다. 많은 연구비를 투입한 채 중단하자니 체면이 상하고, 항공분야에서 미국을 앞질러야 한다는 오기도 강했다. 콩코드는 1976년 첫 상업 비행에 성공했지만 본격 상용화된 이후 고전을 면치 못했다. 탑승인원이 100명에 불과했고, 비행거리는 짧은데 연료는 더 많이 먹었다. 전문가들의 우려대로 누적적자가 눈덩이처럼 불어나면서 콩코드는 결국 2003년 비행을 중단해야 했다.

신규 원전 중단에 조(兆) 단위 매몰비용

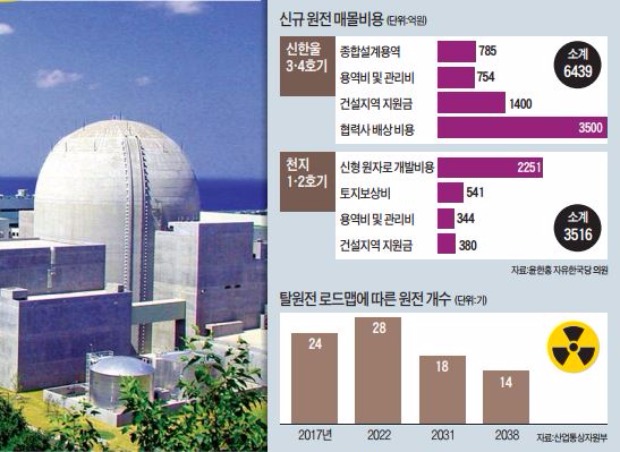

정부가 확정한 ‘에너지 전환 로드맵’에서 공사 중단이 확정된 신한울 3·4호기, 천지 1·2호기 등 신규 원전으로 인해 적게는 3000억원대(정부 추산), 많게는 1조원대(야당 추산)의 매몰비용이 발생할 것으로 분석된다.

탈(脫)원전 측은 “매몰비용이 아까워 공사를 계속하자는 것은 비합리적”이라고 주장하기도 한다. 하지만 반대 측에서는 “정상적으로 진행된 투자를 매몰비용으로 만드는 것은 비합리적”이라고 지적한다. 탈원전론자들이 의도적으로 무시한 것도 있다. 기술력과 안전성 측면에서 세계 정상급으로 발전해 수출까지 하는 한국의 원전 기술이 사장(死藏)되는 데 따른 기회비용이 어마어마하다는 점이다. 아직 경제적 효율성이 떨어진다는 평가를 받는 신재생에너지에 막대한 자금을 투자해야 한다는 점도 부담이다.

NIE 포인트

원자력발전소를 축소·중단하는 데 따른 매몰비용과 기회비용을 생각해 보자. 개인·기업·정부가 매몰비용과 관련해 잘못된 판단을 내린 사례들을 토론해 보자.

임현우 한국경제신문 기자 tardis@hankyung.com

관련뉴스