적폐청산 타깃된 공무원들

前정권의 핵심 정책 수행한 장·차관부터 실무자급까지

줄줄이 검찰에 구속 신세

OEM식 정책 주문에 자괴감

공무원사회 사정 피로 달래려 산업·고용부장관 바꿨지만

盧정부 출신 관료 내세워

공직사회 고삐 더 죄기 분석도

[ 이태훈/심은지 기자 ]

전직 장관을 지낸 한 인사는 최근 후배 공무원에게 ‘인생 상담’ 요청을 받았다. 민간 이직을 심각하게 고민하고 있다며 자문해온 것이다. 그는 “과거 공무원들은 정책을 주도한다는 자부심으로 버텼지만 지금은 과거 정부 정책에 관여했다는 이유로 한순간에 죄인으로 취급되는 분위기”라며 “이런 분위기에서 누가 국가를 위해 충성하겠느냐”고 했다. 그는 “공직을 떠나 민간으로 가려는 후배들이 상의해오면 ‘미련 없이 떠나라’고 조언한다”고 말했다.

촉망받는 엘리트 고위공무원마저 조직을 등질 정도로 공직사회가 뿌리째 흔들리고 있다. 이들이 떠나는 이유는 복합적이다. 현 정부가 내세운 ‘적폐청산’ 분위기가 관료들의 사기를 꺾는 측면이 크지만 정책 생산을 주도하지 못하고 정권 차원에서 정해진 방향에 따라 시키는 일만 하는 식의 수동적인 관료사회 분위기도 큰 요인이다.

◆적폐청산 타깃이 된 공무원

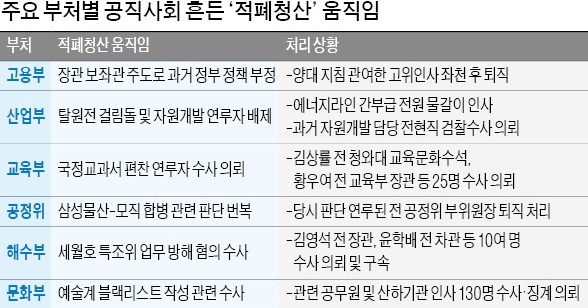

과거 정부에서 이뤄진 잘못된 일을 바로잡겠다는 적폐청산의 최우선 타깃은 공무원이었다. 과거 정권에서 이뤄진 사업에 적극 협조했다는 이유로 실무자급에서부터 장차관까지 줄줄이 검찰에 구속됐다.

지난 1월 구속된 산업통상자원부 A국장이 대표적이다. 그는 산업부 산하기관인 한국서부발전 사장 인사에 개입한 혐의를 받았다. 산업부 내에서는 “적폐청산 바람을 타고 검찰이 박근혜 정부 때 요직에 있었던 A국장을 무리하게 엮었다”는 말이 나왔다. 2월 세월호 특별조사위원회 활동을 방해한 혐의로 김영석 전 해양수산부 장관과 윤학배 전 차관이 검찰에 구속된 것은 공무원 사회에 큰 충격을 줬다. 적폐청산의 칼날이 실무자급에서 장차관으로 이동했다는 의미였기 때문이다.

공무원 사회의 동요가 심해지자 문재인 대통령은 4월 “적폐청산은 공직자 개개인의 처벌이 목적이 아니다”고 말하며 진화에 나섰다. 문 대통령은 “정부 방침을 따랐을 뿐인 중하위직 공직자에게 불이익을 주거나 정책상 오류만으로 (해당 공무원이) 사법처리 대상이 돼서는 안 된다”고 했다.

하지만 적폐청산 작업은 문 대통령의 발언 뒤에도 계속됐다. 산업부는 5월 이명박 정부 때 이뤄진 해외 자원개발 사업과 관련된 수사를 검찰에 의뢰했다. 이 과정에서 산업부 출신의 산하기관장이던 문재도 한국무역보험공사 사장, 김경원 지역난방공사 사장, 강남훈 에너지공단 이사장 등이 줄줄이 옷을 벗었다. 이들은 이명박 정부에서 자원개발 업무를 담당했다. 산업부는 적폐청산 태스코포스(TF)를 종료 시한 없이 계속 운영하겠다고 밝혔다.

◆“시키는 일만 하는 부속품인가”

정책 기획과 생산 과정에서 공무원이 배제되는 것도 공직사회 사기를 꺾고 있다. 청와대에서 ‘내리꽂듯’ 정책이 내려오고, 각 부처는 실행 기관에 머무르고 있다는 불만이다. 기획재정부의 한 과장은 “과거에는 정권 차원에서 큰 정책 기조가 세워졌더라도 세부 대책은 밑에서 토론해 정한 뒤 위에 보고해 채택되는 ‘보텀업’이 일상적인 일이었다”며 “심지어 토론 과정에서 정책 방향이 현실에 맞게 조정되는 사례도 적지 않았다”고 말했다. 그는 “하지만 지금 정부에선 정책 방향을 놓고 토론을 벌이는 풍경이 사라진 지 오래”라며 “모든 정책 방향이 청와대 차원에서 정해지고 세부 정책도 짜인 채 일방적으로 내려온다”고 했다.

이른바 ‘김동연 패싱’ 논란(주요 정책 결정 과정에서 김 부총리 겸 기재부 장관이 배제되고 있다는 논란)이 벌어진 것도 이런 분위기와 무관하지 않다. 김 부총리는 청와대 정책 참모들과 여러 차례 부딪치면서까지 본인의 목소리를 낸다는 평가를 받았지만 소득주도성장의 핵심 정책인 최저임금 인상과 근로시간 단축 등을 결정하고 보완책을 마련하는 과정에서는 주도적인 역할을 하지 못했다.

지난달 31일 문재인 정부 첫 개각에서 산업부와 고용노동부 장관이 정권 코드에 맞는 ‘학자·정치인’ 출신에서 내부 관료 출신으로 교체되면서 일각에선 현 정부가 관료사회의 흔들리는 조직을 추스르고 침체된 분위기를 달래려는 시도에 나서는 것 아니냐는 기대도 나온다. 하지만 새로 내정된 후보자 모두 노무현 정부 때 청와대 근무 경력이 있다는 점에서 과거 호흡을 맞춰본 경험이 있는 관료들을 내세워 공직사회를 더 강하게 장악하겠다는 의도라는 분석도 있다.

이태훈/심은지 기자 beje@hankyung.com

관련뉴스