소설 소재나 작은 장면은

작품을 구성하는 장치

인물의 사소한 행위나

삽입된 일화도 마찬가지

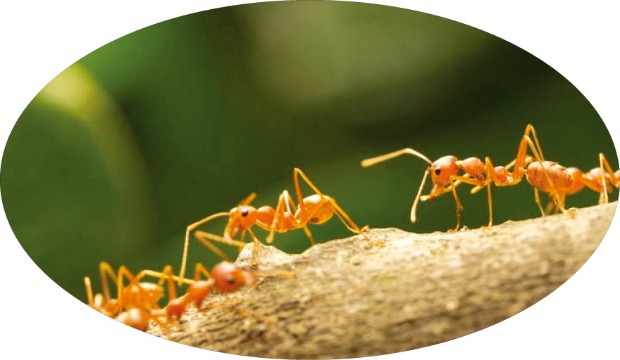

김승옥의

'서울, 1964년 겨울'에 나오는 개미

권여선의

'내 정원의 붉은 열매'의 치어떼는

어떤 장치일까?

「서울, 1964년 겨울(1965, 김승옥)」을 읽어 보자. 1964년 어느 겨울 밤 ‘나’, 대학원생 안, 사내 이렇게 세 사람이 술을 마신다. 셋은 포장마차에서 우연히 만났다. 사내는 서적 외판원인데 오늘 아내가 죽었고 죽은 아내의 시체를 병원에 팔아서 돈이 생겼는데 아무래도 지금 그 돈을 다 써야 할 것 같다며 같이 있어 달라고 부탁한다. 셋은 술에 취해서 밤거리를 걷다가 소방차를 발견한다. 사내가 택시를 잡고 셋은 소방차를 따라가서 불구경을 한다. 사내는 아내가 불에 타고 있다는 환상에 사로잡혀 돈을 불 속에 던져 버린다.

「서울, 1964년 겨울(1965, 김승옥)」을 읽어 보자. 1964년 어느 겨울 밤 ‘나’, 대학원생 안, 사내 이렇게 세 사람이 술을 마신다. 셋은 포장마차에서 우연히 만났다. 사내는 서적 외판원인데 오늘 아내가 죽었고 죽은 아내의 시체를 병원에 팔아서 돈이 생겼는데 아무래도 지금 그 돈을 다 써야 할 것 같다며 같이 있어 달라고 부탁한다. 셋은 술에 취해서 밤거리를 걷다가 소방차를 발견한다. 사내가 택시를 잡고 셋은 소방차를 따라가서 불구경을 한다. 사내는 아내가 불에 타고 있다는 환상에 사로잡혀 돈을 불 속에 던져 버린다. 이후 셋은 여관에 투숙한다. 사내는 같은 방에 들어가자고 간절히 말했으나 안은 각자 다른 방에 들어가자고 주장한다. 이튿날 아침 사내는 죽어 있었다. 사내의 자살을 짐작했던 안은 다른 사람들이 알기 전에 도망치자고 한다. 이유는 딱 하나. 혹시 생길지 모르는 귀찮은 일을 피하기 위해서이다. 안에 동의한 ‘나’가 급히 옷을 주워 입고 방을 나오려는데 개미 한 마리가 ‘나’의 발쪽으로 기어오르고 있었다. ‘그 개미가 내 발을 붙잡으려고 하는 것 같은 느낌이 들어서 나는 얼른 자리를 옮겨 디디었다.’

이후 셋은 여관에 투숙한다. 사내는 같은 방에 들어가자고 간절히 말했으나 안은 각자 다른 방에 들어가자고 주장한다. 이튿날 아침 사내는 죽어 있었다. 사내의 자살을 짐작했던 안은 다른 사람들이 알기 전에 도망치자고 한다. 이유는 딱 하나. 혹시 생길지 모르는 귀찮은 일을 피하기 위해서이다. 안에 동의한 ‘나’가 급히 옷을 주워 입고 방을 나오려는데 개미 한 마리가 ‘나’의 발쪽으로 기어오르고 있었다. ‘그 개미가 내 발을 붙잡으려고 하는 것 같은 느낌이 들어서 나는 얼른 자리를 옮겨 디디었다.’‘나’는 왜 개미가 발을 붙잡으려고 한다는 느낌을 받았을까? 그것은 ‘나’가 일말의 양심의 가책을 느꼈기 때문일 것이다. 단절된 인간상, 과도한 개인주의, 폐쇄적인 존재의 고독을 그려낸 이 소설에서 유일하게 인간적 체온이 느껴지는 부분이다. 개미는 작은 소재지만 작품의 분위기를 조성하고 주제의 형상화에 기여하는 주요 장치다.

이상문학상 수상작가 권여선의 「내 정원의 붉은 열매(2007)」의 화자 ‘나’는 친구 현수와의 만남을 계기로 십 년도 훨씬 더 지난 대학 시절의 선배 P형(여자 후배가 남자 선배를 형이라 부르던 시절이다)을 추억한다. 신입생 시절 사회과학 공부 모임을 지도하던 선배 P형은 뾰족한 코끝에 날카로운 심문관의 영혼이 깃든 것 같은 인상이었고 ‘상대가 누구든 자기의 관념과 습관을 변함없이 유지할 듯한’ 사람으로 보였다. 이 작품에는 전체를 관통하는 갈등이나 극적인 사건이 없다. 같은 모임에서 공부하던 현수와 다른 남자 선배 산타와의 이성적 만남 정도가 사건이라면 사건이다. 현수와 산타의 만남을 목격한 밤 ‘나’는 P형의 자취방을 찾아갔고 ‘나’를 나무라는 그의 말에 상처 받았고 그의 입가에서 비웃음을 발견했으며 그가 가게에 간 사이 방을 빠져나온다.

이상문학상 수상작가 권여선의 「내 정원의 붉은 열매(2007)」의 화자 ‘나’는 친구 현수와의 만남을 계기로 십 년도 훨씬 더 지난 대학 시절의 선배 P형(여자 후배가 남자 선배를 형이라 부르던 시절이다)을 추억한다. 신입생 시절 사회과학 공부 모임을 지도하던 선배 P형은 뾰족한 코끝에 날카로운 심문관의 영혼이 깃든 것 같은 인상이었고 ‘상대가 누구든 자기의 관념과 습관을 변함없이 유지할 듯한’ 사람으로 보였다. 이 작품에는 전체를 관통하는 갈등이나 극적인 사건이 없다. 같은 모임에서 공부하던 현수와 다른 남자 선배 산타와의 이성적 만남 정도가 사건이라면 사건이다. 현수와 산타의 만남을 목격한 밤 ‘나’는 P형의 자취방을 찾아갔고 ‘나’를 나무라는 그의 말에 상처 받았고 그의 입가에서 비웃음을 발견했으며 그가 가게에 간 사이 방을 빠져나온다.그게 다다. 이후 ‘나’는 P형을 필사적으로 피하였고 공부모임 외에서는 그를 만나지 않았다. 현수와 헤어져 귀가하던 ‘나’는 강변도로를 달리는 택시 차창을 스쳐가는 노란빛이 야광 치어떼의 무리 같다고 생각한다. 그리고 오래전 ‘어두운 배경 위로 흐르는 치어떼의 형상을 물끄러미 바라보았던’ 기억을 떠올린다. P형을 처음 만난 날 ‘나’는 ‘나’의 하숙집 식당에서 P형과 이야기를 나누었다. P형은 커피를 마시다가 테이블 중앙에 놓인 반구형 반찬 덮개를 살짝 들어올렸다. 깻잎조림, 멸치볶음, 김구이 같은 반찬들. ‘나’는 P형이 그것들을 몹시 먹고 싶어한다는 느낌을 받았다. P형이 돌아간 뒤 검정색 테이블 표면 위엔 물 많은 행주로 닦은 얼룩의 점선들이 치어떼의 형상으로 남아 있었다. ‘나’는 ‘한참 동안이나 어디론가 맹렬히 헤엄쳐가는 듯한 테이블 위의 치어떼 무늬를 멍하니 내려다보고 있었다.’

돌아보면 겨우 ‘나’보다 한 살 위인 스무한 살의 P형은 ‘위와 아래를, 안과 밖을, 푸른 꽃과 붉은 열매를, 위치와 차원을, 무늬와 여백을 모조리 한꺼번에 초월하고 극복할 듯 기염을 토하’지만 실은 제대로 된 한 끼 밥이 그리운 평범한 청년이었을 게다. 그리고 ‘나’가 자취방을 찾아간 밤 그가 한 말은 나무람이 아니라 ‘나’에게 최초로 건넨 농담이었을 수 있고 ‘나’가 비웃음이라 여긴 것은 장난기였을 수 있다. 심야 택시 속에서 ‘나’는 ‘무엇인가가 완성되는 순간은 그것을 완전히 잃고, 잃었다는 것마저 완전히 잊고, 오랜 세월이 흐른 뒤 우연히 그 언저리를 헛짚는 순간’임을 깨닫는다. 그리고 이 ‘묵시록적인 관통 속에서 휙 지나가듯’ ‘나’의 첫사랑은 완성된다. 오늘 밤 택시 차창 밖 치어떼와 그 옛날 하숙집 식당의 치어떼가 만나면서 심하게 늦은 사랑의 얼개가 완성된 것이다. 잘디잔 치어떼가 큰일을 해냈다.

이렇듯 소설 속 소재나 작은 장면은 작품을 구성하는 장치로서 자신의 임무를 수행한다. 인물의 사소한 행위나 인물 간 소소한 대화, 하나의 장면이나 삽입된 일화 등도 마찬가지다. 이것들은 자주, 특히 단편소설에서는 거의 늘 작품을 이해하는 주요 실마리로 작동한다. 문학 작품을 줄거리 요약본이 아니라 전체를 음미하며 읽어야 할 이유가 여기에 있다.

손은주 < 서울사대부고 교사 >

관련뉴스