'형량 줄이기 전략'으로 선회

아들 시형 씨 기소 여부 놓고

檢과 '모종의 거래' 시각도

[ 고윤상 기자 ] ‘자신과 함께 일한 사람들을 법정에 세울 수 없다’는 이유로 1심에서 한 명의 증인도 신청하지 않았던 이명박 전 대통령이 항소심에서 증인을 대거 신청하며 재판 전략을 크게 수정하자 세간의 관심이 쏠리고 있다.

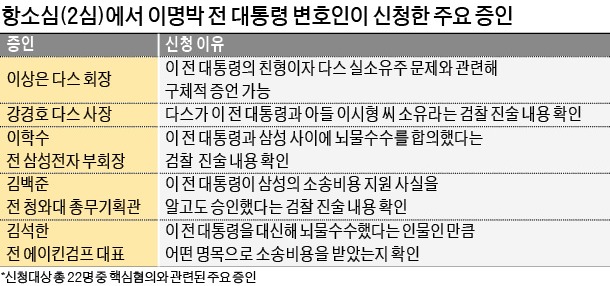

13일 법조계에서는 1심의 재판 전략이 먹히지 않으면서 방법을 달리했을 뿐이라며 확대 해석할 이유가 없다는 분석이 많았지만 아들 이시형 씨의 신병을 놓고 검찰과 ‘모종의 거래’가 있었다는 이야기도 흘러나왔다. 이 전 대통령의 변호인단은 12일 서울고등법원 형사1부(부장판사 김인겸) 심리로 열린 항소심 첫 공판준비기일에서 22명의 증인을 신청했다. 1명의 증인도 부르지 않은 1심 때와 차이가 크다.

1심은 증인들의 법정 진술 없이 참고인의 검찰 진술서 등만을 증거로 삼아 이 전 대통령에게 징역 15년을 선고했다. 이에 따라 이 전 대통령은 대대적인 전략 변화를 꾀할 수밖에 없다는 게 법조계의 대체적인 시각이다.

하지만 일각에선 다른 이유가 있다는 얘기가 나온다. 재판 사정에 밝은 법조계 한 관계자는 “1심 당시 첫 공판준비기일 이후 두 번째 준비기일이 열리기 전 이 전 대통령 측과 검찰 간 모종의 거래가 있었다”고 말했다. 첫 공판준비기일에는 증거를 전부 부동의한 변호인단이 두 번째에는 별 다른 이유 없이 전부 동의로 태도가 바뀐 배경이 있다는 것이다.

이에 대해 표면상으론 측근을 법정에 세울 수 없다는 이 전 대통령의 의지가 반영된 것으로 보이지만 실제로는 검찰이 이 전 대통령 아들 시형씨의 기소 여부를 협상테이블에 올린 결과라는 해석도 나온다. 실제로 시형씨는 다스의 자회사 홍은프레닝이 자신의 지배 아래 두고 있는 회사 다온에 40억원을 무담보 또는 저금리로 부당지원한 혐의를 받았지만 검찰에 기소되지 않았다.

당시 검찰은 ‘부자(父子)기소’를 하면 정치보복으로 비칠 수 있다는 점에서 이 전 대통령에게 1심에서 ‘져달라’는 식의 제안을 했을 것이란 의심도 제기된다.

법조계에서는 이 전 대통령 측의 증인 신청이 2심에서 상당히 유리하게 작용할 것으로 내다본다. 12일 신청한 22명의 증인명단을 보면 모두 검찰 조사 과정에서 이 전 대통령의 유죄 근거가 될 만한 증언을 했거나 다스 소유주를 이 전 대통령으로 특정하는 데 도움을 준 참고인이었다.

고윤상 기자 kys@hankyung.com

관련뉴스