[ 고두현 기자 ]

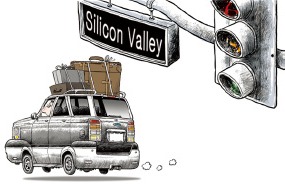

미국 실리콘밸리를 떠나는 IT(정보기술)기업과 스타트업들이 늘고 있다. 이들은 높은 임차료와 물가, 교통 혼잡, 이윤 감소로 뉴욕이나 로스앤젤레스(LA) 등 새로운 근거지를 찾아 나서고 있다. 터줏대감 격인 구글과 페이스북도 사업 거점을 옮기기 시작했다. 청년들의 창업 열기 또한 옛날같지 않다.

미국 실리콘밸리를 떠나는 IT(정보기술)기업과 스타트업들이 늘고 있다. 이들은 높은 임차료와 물가, 교통 혼잡, 이윤 감소로 뉴욕이나 로스앤젤레스(LA) 등 새로운 근거지를 찾아 나서고 있다. 터줏대감 격인 구글과 페이스북도 사업 거점을 옮기기 시작했다. 청년들의 창업 열기 또한 옛날같지 않다.영국 경제주간지 이코노미스트는 최근 ‘피크 밸리(peak valley)’라는 제목의 커버스토리에서 “실리콘밸리가 전성기의 정점(peak)에 다다랐다”고 진단했다. 젊은 인재들이 외곽으로 밀려나고, 스타트업들의 기술 개발이 한계에 봉착했다는 점을 근거로 들었다. 실리콘밸리 쇠퇴는 내년에도 이어질 것으로 내다봤다.

왜 이렇게 됐을까. 이코노미스트의 기술 부문 편집자인 알렉산드라 스위치 배스는 《2019 세계경제 대전망》에서 세 가지 요인으로 분석한다. 첫 번째는 ‘너무 비싼 집값과 물가’다. 주택은 늘지 않는데 기술 인력들이 계속 몰리자 집값이 천정부지로 뛰었다. 지난달 실리콘밸리의 주택 가격 중간값은 94만달러(약 10억5000만원)로 미국 평균의 4배에 육박했다.

이 때문에 사무실 얻기도 어려워지고 있다. 이곳에서 7000㎡ 규모 사무실에 직원 500명의 회사를 운영하려면 연간 6240만달러(약 700억원)가 든다. 다른 도시의 두 배 수준이다. 가난한 청년들이 창업하던 차고조차 거액을 줘야 얻을 수 있다. 교통 혼잡으로 통근시간은 평균 1시간20분이나 된다.

두 번째는 ‘높은 인재 유치 비용’이다. 대기업들은 신입 직원에게 10만달러 이상의 급여를 제시해야 한다. 인공지능과 빅데이터를 다루는 박사급 직원들에게는 수십만달러를 줘야 한다. 자금력이 부족한 스타트업은 따라가기 힘들다. 세 번째는 ‘신기술의 역설’이다. 정보기술의 발전으로 화상회의나 재택근무가 쉬워져서 굳이 비싼 사무실에 직원들이 모일 필요가 점점 줄어들고 있다.

이 같은 요인으로 탈(脫)실리콘밸리 현상이 가속화되면서 다른 도시들이 수혜를 입고 있다. 스타트업 인력이 풍부한 LA, 금융산업에 유리한 뉴욕, 바이오 분야에서 떠오르는 보스턴과 샌디에이고 등이 각광을 받고 있다. LA 서쪽 해안가에는 ‘실리콘 비치’, 시애틀 부근 숲에는 ‘실리콘 포레스트’도 생겼다.

이 밖에 연간 4만 명의 이공계 졸업생을 배출하는 캐나다의 토론토, 유럽의 인공지능 허브로 자리잡은 프랑스 파리, 창업 천국으로 불리는 중국 선전 등이 ‘제2의 기술 메카’ 자리를 노리고 있다. 실리콘밸리의 쇠퇴와 새로운 도시들의 부상을 보면서 ‘영원한 1등은 없다’는 진리를 다시금 떠올린다. 스스로 혁신을 거듭하지 않으면 혁신의 물결에 휩쓸려 도태된다는 이치도 함께 깨닫게 된다.

kdh@hankyung.com

관련뉴스