이번엔 '산안법 폭탄'…엎친 데 덮친 산업계

"전문업체가 유해물질 다뤄야, 훨씬 안전한데 '현실 무시'

원청社 직원들 숙련될 때까지 사고 더 늘어날 가능성 높아

작업중지 명령 기준 불명확…여론에 떠밀려 남발 우려"

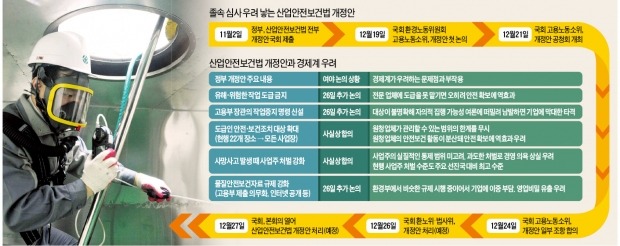

[ 도병욱 기자 ] 고용노동부가 지난달 발의한 산업안전보건법(산안법) 전부개정안의 ‘졸속 처리’ 우려가 커지고 있다. 원청업체와 사업주에 안전사고에 대한 ‘무한책임’을 지우자는 이 법이 산업계에 어떤 파장을 불러올지는 제대로 논의되지 않은 채 여야 간 협의가 급물살을 타고 있기 때문이다. 한국서부발전 태안화력발전소에서 일어난 김용균 씨 사망사고 이후 “산업재해를 줄이자”는 여론이 들끓자 정치권이 논의를 1주일 만에 마치려는 분위기다. 경제계는 산안법 개정안이 통과되면 기업 경영에 막대한 타격을 줄 것이라고 목소리를 높이고 있다. 일부 중소기업은 단 한번의 사고로 문을 닫아야 할지도 모른다는 불안에 휩싸였다.

협력사 줄도산 가능성

기업들은 산안법 개정안 중 유해하거나 위험한 작업의 도급(하청)을 전면 금지한다는 조항(제58조)이 가장 걱정이라는 반응이다. 이른바 ‘위험의 외주화’를 막기 위한 제도라지만 오히려 안전 관련 사고가 늘어나는 부작용을 불러올 가능성이 있다고 기업들은 우려한다. 유해물질을 다루는 작업은 원청업체보다 전문 협력업체가 능숙한데, 이런 현실을 외면했다는 지적이다. 한 화학업체 대표는 “전문업체가 오랫동안 하던 일을 어느 날 갑자기 원청사 직원에게 맡기면 제대로 해낼 수 있겠느냐”며 “업무에 적응하는 기간에 안전 관련 사고가 더 늘어날 가능성이 크다”고 말했다.

도급 금지로 일감이 끊기면 안전 관련 협력업체가 줄도산하고 직원들이 일자리를 잃을 수밖에 없다는 지적도 나온다. 정부와 노동계는 유해·위험 작업과 관련한 도급을 받는 업체가 22곳에 불과하다고 주장하지만, 이는 정부의 인가를 받은 업체일 뿐이라는 게 업계 관계자들의 설명이다. 개정 산안법 때문에 문을 닫는 업체가 수백여 곳에 달할 가능성이 있다는 얘기다. 한국경영자총협회는 “정부는 유해·위험작업을 협력업체에 맡기면 사고 발생 가능성이 높아진다는 객관적 증거를 제시하지도 못한 채 도급을 막겠다고 나서고 있다”며 “도급계약 자체를 금지하는 건 기업에 관한 과잉규제”라고 비판했다.

작업중지 명령 땐 조 단위 손실 우려

산안법 개정안(제55조)에 포함된 ‘고용부 장관의 작업중지 명령권’도 재계를 바짝 긴장시키고 있다. 개정안은 중대재해가 발생한 사업장에 재해가 다시 일어날 우려가 있다고 판단되거나 산재 예방이 불가피하면 고용부 장관이 해당 사업장 작업을 중단시킬 수 있다고 규정하고 있다. 지금도 고용부가 중대재해가 난 사업장에 작업중지 명령을 내리지만 법적 근거는 없다. 산안법 개정안에 관련 조항이 들어가면 작업중지 명령이 남발될지 모른다는 우려가 나오는 이유다. 경제계는 ‘다시 발생할 우려’ ‘불가피한 경우’ 등으로 규정된 법 조항 자체가 모호해 자의적으로 해석될 여지가 높다고 입을 모은다. 사고가 터지면 여론에 떠밀려 작업중지 명령이 빈번해질 것으로 우려하고 있다.

경총 등에 따르면 대기업은 한 번의 작업중지 명령만으로 수천억원대의 피해를 입을 수도 있다. 지난해 작업중지 명령을 받은 한 기업은 연간 영업이익의 25%에 달하는 손실을 보기도 했다. 복잡한 생태계의 정점에 있는 완성차업계의 한 사업장이 작업중지 명령을 받으면 협력회사를 포함한 업계 전체의 피해액이 조 단위에 달할 것이라는 관측도 나온다. 일각에선 정부가 기업을 길들이기 위해 작업중지 권한을 남용할 가능성이 있다는 우려도 내놨다.

재계는 지난 24일 여야가 합의한 조항(사망사고 발생 때 사업주 처벌 강화, 도급인의 안전·보건조치 범위 확대 등)도 걱정스럽게 보고 있다. 원청업체와 그 업체의 대표가 산업현장에서 발생한 대부분의 사고를 책임져야 한다는 취지의 조항이다. 정부 개정안이 통과되면 식당과 조경, 경비, 통근버스 등 재해 발생 가능성이 높지 않은 분야의 안전 책임도 원청업체가 져야 한다. 현행 산안법은 하청업체 근로자가 추락·붕괴 등의 위험이 있는 특정 장소에서 작업할 때만 원청업체가 안전을 책임지도록 규정하고 있다. 경제계 관계자는 “도급을 준 업체가 관리할 수 있는 범위에 한계가 있는데도 정부 개정안은 이를 무시하고 있다”고 꼬집었다.

도병욱 기자 dodo@hankyung.com

관련뉴스