사무관·서기관 52% "靑 간섭…문재인 정부 들어서도 줄어들지 않아"

사기 저하로 인력 이탈도 가속

48% "문제 본질은 내부 불통

당시 부총리와 소통 있었더라면 신재민 폭로도 없었을 것"

[ 임도원/이태훈/김일규 기자 ] “나쁜 머리 쓰며 의인인 척 위장하고, 양손에 불발탄을 든 사기꾼이다.”(손혜원 더불어민주당 의원)

“조직에 잘 적응하지 못한 사람이다.”(이해찬 민주당 대표)

신재민 전 기획재정부 사무관이 청와대의 민간기업 인사개입 및 국채발행 압력 의혹을 제기한 것과 관련해 여당은 ‘개인 일탈’로 몰아갔다. 기재부 역시 문서를 빼돌린 혐의를 씌워 검찰에 고발했다. 하지만 공직사회 주축인 사무관·서기관들의 생각은 판이했다. 한국경제신문이 16일 정부세종청사에 근무하는 사무관·서기관(팀장 미만)을 대상으로 벌인 온라인 설문조사에서 나타난 결과다. 설문에는 64명이 응답했다. 당초 설문 접촉을 시도한 상당수 사무관·서기관은 익명을 전제로 했음에도 노출 가능성을 우려한 듯 애써 응답을 피했다.

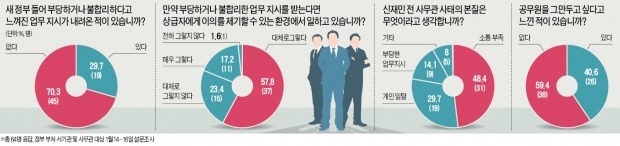

설문 결과 이번 사태를 ‘개인 일탈’로 보는 응답자는 30% 수준에 불과했고, 나머지는 ‘소통 부족’과 ‘부당한 업무 지시’ 등을 배경으로 꼽았다. 신 전 사무관처럼 ‘공무원을 그만두고 싶다는 생각을 해본 적이 있다’는 응답자도 절반에 가까운 것으로 나타났다. 신 전 사무관 사태를 공직사회의 구조적인 문제로 접근하고, 사기를 높일 방안을 강구해야 한다는 지적이 나온다.

점점 심화되는 소통 부족

이번 설문조사에서 응답자의 48.4%는 신 전 사무관 사태의 본질로 ‘소통 부족’을 꼽았다. ‘개인 일탈’은 29.7%에 그쳤고, ‘부당한 업무 지시’가 14.1%로 뒤를 이었다.

실제 신 전 사무관의 폭로에서도 공직사회의 소통 부족 문제가 엿보였다. 신 전 사무관에 따르면 2017년 11월 기재부 국고채 담당 실무진과 김동연 당시 부총리 겸 기재부 장관은 적자국채 추가 발행 여부를 놓고 갈등을 빚었다. 김 부총리는 “(박근혜 정부에 책임을 돌릴 수 있는) 정권 초기에 적자국채를 최대한 발행해 채무비율을 높이라”고 주문했고, 실무진은 “세입이 15조원을 초과하는 만큼 적자국채 발행은 필요 없다”고 맞섰다는 게 신씨 주장이다. 이후 실무진이 1조원 규모 국고채 바이백(조기상환)까지 급히 취소하며 적자국채 발행 준비에 나섰다가 다시 김 부총리를 설득하고, 측근들도 만류하면서 적자국채 발행은 없던 일이 됐다. 설문에 응한 한 사무관은 “신 전 사무관 주장대로 김 부총리가 처음부터 소통하려는 자세로 나왔다면 1조원 바이백 취소 같은 해프닝은 없었을 것”이라고 말했다.

소통 부족 문제는 신 전 사무관 사태 이후 더 심화되는 분위기다. 기재부 고위 간부는 “아무 말도 안 하려고 하는 분위기가 더 팽배해져서 답답하다”고 토로했다.

청와대 개입에 지친 공무원들

신 전 사무관 사태에서 보듯 청와대 간섭은 문재인 정부 들어서도 줄어들지 않았다는 것이 일선 사무관·서기관들의 시각이다. ‘정권 교체 후 청와대의 정책결정 과정에 대한 간섭 수준은 이전 정부와 비교해 어떤가’라는 질문에 응답자 중 51.6%가 “그대로다”고 답했다. “심해졌다”는 응답도 6.3%였다. 29.7%만이 “줄었다”고 답변했다. 설문에 참여한 한 서기관은 “웬만한 주요 보고문서를 작성하면 상부에도 보고해야 하고, 청와대에도 따로 보고해야 해서 업무 비효율이 너무 크다”고 토로했다.

공직사회의 사기는 땅에 떨어진 것으로 나타났다. ‘공무원을 그만두고 싶다고 느낀 적이 있느냐’는 질문에 40.6%가 “있다”고 답변했다. 이달 말에도 기재부의 한 사무관이 법학전문대학원 합격을 이유로 사표를 낼 예정이다.

“부당지시 거부권 활성화해야”

공직사회 내부에서는 신 전 사무관 사태를 계기로 청와대 간섭을 줄이고, 경직된 조직문화를 바꿔야 한다는 목소리가 커지고 있다. 전국통합공무원노동조합(통합노조)은 지난 8일 논평에서 “정권이 자신들의 사욕을 위해 무리한 의사결정을 추진했다면 일선 공무원들은 옷을 벗는 것 외에는 거부할 힘이 없다”고 지적했다.

통합노조는 “경직된 조직 운영과 권위, 질서에 의존한 공직사회가 더 이상 개인을 효과적으로 통제하지 못한다”며 “부당지시업무 거부권과 같은 최소한의 자구책을 활성화할 필요성이 있다”고 주장했다.

임도원/이태훈/김일규 기자 van7691@hankyung.com

관련뉴스