(성수영 경제부 기자) ‘총알오징어의 비극’을 아시나요. 총알오징어는 부화한 지 3~6개월 된 새끼 오징어를 뜻합니다. 작고 날렵한 체형이 총알 같다 해서 붙여진 이름입니다. 1년생인 오징어는 3~6개월 되면 몸통이 13~15㎝까지 자라는데, 과거에는 ‘햇오징어’라고 불렸지요.

총알오징어는 인스타그램 등 SNS 등지에서 크게 인기를 끌고 있습니다. “일반적인 오징어와 달리 내장까지 먹을 수 있는데 눅진한 맛이 일품”이라는 평입니다. 최근엔 이탈리안 레스토랑과 일식 주점의 고급 메뉴로도 등장하는 추세지요.

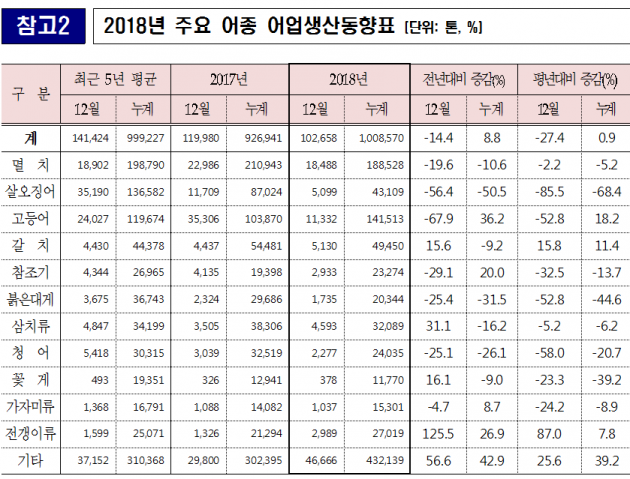

하지만 총알오징어가 인기를 끌면서 한국 바다에서 오징어의 씨가 마르고 있습니다. 해양수산부가 1일 발표한 ‘2018년 주요 어종 어업생산동향’을 보면 살오징어(일반 오징어)는 지난해 8만7024t에서 올해 4만3109t으로 어획량이 반 토막 났습니다.

해수부는 “해양환경 변화 및 과도한 어획에 따른 자원상태 악화로 어획량이 전년 대비 절반 수준으로 감소했다”며 “자원고갈 우려가 커지고 있다”고 설명했습니다.

오징어는 2000년대 초반까지만 해도 매년 동해에서 20만t 가량 잡혔습니다. 하지만 2016년에는 12만1691t, 2017년 8만7024t으로 어획량이 급감했지요. 북한 수역과 울릉도 인근에서 중국 어선이 마구잡이로 오징어를 잡아들인 영향도 컸습니다. 불빛과 낚싯바늘을 이용해 오징어를 잡는 채낚기 어선, 그물을 펼쳐 어업을 하는 트롤 어선 등이 오징어를 싹쓸이해 온 것도 어획량이 줄어든 이유로 꼽힙니다.

어떤 생물이건 다 커서 알을 낳기도 전에 싸그리 잡아들이면 씨가 마르는 것은 당연한 이치입니다. 문제는 이 같은 상황에도 총알오징어의 인기가 날로 더해가고 있다는 점입니다. 일부 대형 마트는 할인 전단 맨 앞에 ‘총알오징어 한 마리에 2000원’등의 문구를 집어넣고, 포털에서 총알오징어를 검색하면 연관 검색어로 ‘총알오징어 요리법’ ‘총알오징어국’ 등이 뜨는 상황이니까요.

무분별하게 새끼 명태를 잡아 동해에서 명태의 씨가 마른 ‘노가리의 비극’이 되풀이된다는 지적도 나옵니다. 국민 생선으로 불렸던 명태는 정부가 1971년 노가리 어획을 허용하면서 동해에서 씨가 마르기 시작했습니다. 1975~1997년 동해에서 잡힌 명태 140만t 중 길이 30㎝ 미만인 노가리 어획량은 95만t(68%), 마릿수로는 91%를 차지했습니다. 이후 명태 어획략은 급감해 2017년에는 전멸 수준이 됐지요.

해수부는 그동안 시행해온 오징어 금어기(4~5월)을 확대하고 어획이 가능한 오징어 몸통길이를 12㎝에서 20㎝로 상향조정하는 방안을 검토 중입니다. 하지만 어민들의 반발이 만만치 않을 것으로 보입니다.

한 어민은 “총알오징어를 잡으면 장기적으로 안 좋다는 건 안다”면서도 “오징어는 한국 중국 일본 러시아 앞바다를 오가는 어종이라 한국 어선이 잡지 않아도 어차피 다른 나라 어선들이 오징어를 남획하는 걸 지켜볼 수 밖에 없다”고 토로했지요. 일종의 ‘죄수의 딜레마’에 빠진 셈입니다.

결국 자신들의 목을 조이는 일인 줄 알면서도 총알오징어를 끌어올리는 어민도, 어민들의 생계와 반발을 우려해 빠르게 대책을 내놓지 못하는 해수부도, 이런 사정을 잘 모르고 총알오징어를 소비하는 소비자도 나름의 사정은 있겠지요.

하지만 그 사이에도 오징어 수는 빠르게 줄어가고 있습니다. 어쩌면 가장 슬픈 것은 우리가 과거에서 배우지 못하고 똑같은 비극을 반복한다는다는 사실일지도 모릅니다. 오징어 보호를 위한 정부와 어민, 소비자들의 과감한 결단이 시급해 보입니다. (끝)/syoung@hankyung.com

관련뉴스